第14回(助成期間2026年1月~)

●SJF助成公募第14回の申請受付を25年9月1日から9月18日に行います。詳細はこちらから。

第13回(助成期間2025年1月~)

●SJF助成発表フォーラム第13回を25年1月25日に開催しました。

詳細な報告はこちらから

◆NPO法人アクセプト・インターナショナル

『パレスチナの若者リーダーたちによる分断を乗り越えるための対話と東京宣言の作成』(助成期間:1年間、助成額100万円)

当法人はパレスチナ政党幹部や若者たちとの対話を重ね、現地の平和構築団体やNGOとも議論してきた。現地の若者たちは厳しい状況下でも新たな視座で対話への参加意欲があるが、若者と女性は対話と和平プロセスから排除されてきたため、若者や女性を中心とした紛争当事者と新たな対話による解決への道筋を創ることを目指す。パレスチナあるいはイスラエルを国家承認する国の数は拮抗しており、両者の存在を否定するより先を見据えた対話が今から求められていると考えている。パレスチナ政党の若手リーダーたちによる対話の場をつくり和平プロセスへの具体的なイメージを共有し、日本でその人たちと他国の若者、可能な限りユダヤ人の参加も呼びかけ、共に安心して議論できる場を持ち、合意事項の宣言を国際的に発信し、関係各国の指導者に影響を及ぼすことを目指す。

◇中間第1次報告はこちらから

◆きりしまにほんごきょうしつ

『外国籍住民への日本語教育等支援を通したエンパワーメント・地域の受け入れ体制の基盤作り事業』(助成期間:2年間、助成額100万円)

転入してきた外国人住民が地域住民として受け入れられず孤立する現状を改善するための基盤づくり。能力の発揮や理解を得るために必要な日本語力の習得を支援する。また、生活オリエンテーションを関係機関と連携して定期開催し、その通訳ボランティアも募ることで支援の要となる人とのつながりを生む。外国人へのヘイトやマイクロアグレッション、偏見を解消していくために、地域住民との対話交流をコーディネートする。多文化共生社会に向けて、それぞれをありのまま受け入れ、社会に必要なルールやマナーを尊重し、対等な立場で学んだり、働いたり、暮らしたりすることを個人の意思に基づいて築いていく。

◇中間第1次報告はこちらから

◆NPO法人 原子力資料情報室

『核ごみ調査に揺れる地域の声をすくい上げ、政策変更を促すアドボカシー活動』(助成期間:2年間、助成額100万円)

原発政策の中で核ごみ処分政策を規定する最終処分法は、選定プロセスに住民参加や熟議機会が保障されていない。核ごみ処分地の文献調査は交付金が絡み地域有力者が応募を推進し、住民の反発や分断が起こりやすい構造になっている。調査に応募した自治体だけの問題として見過ごされ社会的対話が進まないが、本来、世代間倫理、都市と地域間の倫理、地層処分方法へのリスク認識など多面的なアプローチが必要だ。核ゴミ調査をめぐる問題現場となった地域の声をすくい上げ、核ごみ調査プロセスの透明化と合意形成の仕組みの導入、調査地域における公正な対話、政府の広報姿勢の改善や審議会での真摯な議論、法律の改正を目指す。

◇SJFアドボカシーカフェ:

『核のごみ処分問題における対話の可能性―処分場の調査地域住民の声から共に考える―』を2025年6月25日に開催します。詳細・お申し込みはこちらから。

◇中間第1次報告はこちらから

◆trunk

『例えば「天気の話をするように痛みについて話せれば」2025』(助成期間:1年5カ月間、助成額100万円)

トランスジェンダーの人々への差別に反対を表明することを出発点に、入り組んだ差別の構造に目を向け、日本の差別的な法制度を変えていく土壌をつくることが目的。連鎖する社会的課題や抑圧に抵抗する場として、誰でも参加できる展覧会を開催する。複雑な現状をそのまま、形で提示しやすいアートの特性を使用し、自分の気持ちを安全に伝える場、体験したことがない他者の内面を想像し受け取る場として、参加者、鑑賞者ともにエンパワーメントができる展示を目指す。本プロジェクトは秋田を地盤に22年からスタートし、今回初めて東京で開催。性とジェンダーについての対話の場も月次で21年から秋田で開催してきた。

◇SJFアドボカシーカフェ:

『トランスジェンダー差別から考える社会課題~アート作品を見ながら語り合う~』を2025年8月30日に開催します。詳細・お申し込みはこちらから。

◇中間第1次報告はこちらから

◆NPO法人リカバリー

『薬物依存女性を取り巻くスティグマの解消ならびに日本の薬物政策の見直しに向けたアドボカシー事業』(助成期間:2年間、助成額100万円)

「薬物依存×女性」という複合的な問題は見過ごされてきた。薬物依存女性の7割がDV被害経験を持つなど、背景には多くの困難が存在している。薬物依存症をケアの対象とする世界的な流れを範とし、犯罪者として厳罰に処する日本の薬物政策の改革に、市民社会からの理解を得ながら、コンソーシアムを形成して取り組む。市民社会の懸念は何か、懸念は社会対話でどう解消したのか、市民の声を制度の立案者に届けて制度改革を促す。当団体は、依存女性たちの住居や就労の支援、刑務所職員向けの研修等を続けてきた。再犯防止には刑務所出所後の生活を安定させられることが重要で、女性の場合は低賃金・長時間労働ではない就労先への支援や、安心安全な身元引受人の紹介等が男性以上に必要だ。女性たちが自ら尊厳をもって生きていくために残っている深刻な問題の解決を目指す。

◇SJFアドボカシーカフェ:

『「薬物依存×女性」―尊厳をもって生きていくためにケアの視点を薬物政策に―』を2025年7月26日に開催します。詳細・お申し込みはこちらから。

◇中間第1次報告はこちらから

第12回(助成期間2024年1月~)

◆SJF助成発表フォーラム第12回を2024年1月19日に開催しました。報告はこちらから。

◆『ソーシャル・ジャスティス 連携ダイアローグ2024.Autumn』を

11月16日に開催しました。報告はこちらから

◆NPO法人#YourChoiceProject

「地方女子学生の進路選択のジェンダーギャップを解消するための調査・発信事業」 (助成金額70万円、助成期間1年6か月間)

地方女子学生の大学進学に挑戦する選択肢を狭める根本原因となるステレオタイプ・バイアスを地方高校生や保護者等へのインタビュー調査により明らかにし、本人・保護者・教師・地域住民や学校・自治体等のステイクホルダーがそれを理解し、解消できることを目指す。この調査を基に、教育分野のジェンダーギャップを包括的にまとめた白書を作成し、ステイクホルダーに発信し、講習や配布などを行い、施策や環境・社会の改善に取り組む。日本のジェンダーギャップ指数は政治・経済分野で著しく低いが、その分野で女性が力を発揮するための土台となる教育分野でのジェンダーギャップ解消による根本解決に貢献する。

◇SJFアドボカシーカフェ:

『教育分野のジェンダーギャップ解消に向けて―意識の壁・制度の壁を概観して考える―』を2024年6月8日に開催しました。報告はこちらから。

◇中間1次報告はこちらから

◇中間2次報告はこちらから

◆NPO法人CoCoTELI

「精神疾患の親をもつ子どもの“こえ”を可視化するWebメディア」(助成金額83.5万円、助成期間1年6か月間)

こども全体の15~23%いると言われている精神疾患の親をもつ子ども・若者支援は日本では空白領域だ。精神疾患に対する偏見、家族主義の強さ、子ども自身が置かれている状況の自覚・言語化が難しい等により多くの当事者が見えない存在となっている。そういった当事者に社会側から気づきサポートする仕組みを政策提言により構築していくことを長期的に目指す。それを見据えたオフラインの居場所づくりへの土台として、地域を超えたオンラインでの居場所づくりや支援を行っている。当事者の“こえ”を聴き、社会に届け、社会課題としての認知向上やプレイヤーの増加を図るWebメディアの構築を進める。

◇SJFアドボカシーカフェ:

『精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会へ―親と子の立場から考える―』を2024年6月26日に開催しました。報告はこちらから。

◇中間第1次報告はこちらから

◇中間第2次報告はこちらから

◇中間第3次報告はこちらから

◆NPO法人ピルコン

「日本におけるジェンダー平等に基づく包括的性教育についてのアドボカシー事業」 (助成金額100万円、助成期間1年3カ月間)

日本の人口妊娠中絶は年間約13万件に及び、若年層における性感染症の蔓延や子どもへの性暴力被害も高い水準で続いており、生後間もない乳児の遺棄事件も後を絶たない。セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)に関連する日本の政策において、人権尊重と科学的根拠に基づく包括的性教育が実施されることを目指す。海外の実施状況等の調査を基に、日本における課題を整理し、啓発活動を通じて多様なステイクホルダーとのゆるやかな連帯をつくり、政策提言を行う。啓発では専門家とも連携してファクトチェックを行った情報を発信し、若者や保護者の包括的性教育へのニーズを高める機運をつくり、前向きに取り組む教育関係者をサポートする。

◇SJFアドボカシーカフェ:

『ジェンダー平等と包括的性教育―自分の人生を自己決定する力を育む学びを広げるために―』を2024年8月3日に開催しました。詳細な報告はこちらから。

◇中間第1次報告はこちらから

◇中間第2次報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆NPO法人School Voice Project

「インクルーシブ教育/学校DE&I推進のためのアドボカシー活動~マイノリティ当事者/支援者団体と教職員団体の対話・連帯を力に~」(助成金額100万円、助成期間2年間) ※DE&I; Diversity Equity & Inclusion

学校現場は非常に多忙で逼迫した状況にある。多様な子どもたちを包摂できる学校環境をつくるために、教職員ネットワークがマイノリティ当事者や支援団体と連携して改善に取り組む。連携団体との関係構築と相互理解を図るなかで、当事者や支援者及び教職員に向けたヒアリング等を行い、学校現場における“排除”の現状を可視化し、必要な施策を検討する。当事者の声を教育行政関係者や教職員が聴き、学校現場の声を広く市民が知る公開イベントも開催する。これらを踏まえ、課題別の具体的政策や基盤整備の包括的政策を共同提言としてまとめ、広く社会に向けた発信と、文科省・教育委員会・政治家へのロビー活動を行う。

◇中間第1次報告はこちらから

◇中間第2次報告はこちらから

◇SJFアドボカシーカフェ:

『学校がインクルーシブになる社会づくり~現場の先生や学生と共に考える~』を2025年5月17日に開催しました。詳細な報告はこちらから。

◇中間第3次報告はこちらから

◆ふくおか摂食障害ともの会

「摂食障害の当事者の実態把握と支援のあり方の検討、当事者のエンパワーメントを促すコミュニティの構築」 (助成金額100万円、助成期間2年間)

摂食障害は社会的要因との関係が深い疾患で患者数は増え続けている。支援や情報を得ながら回復に向かえるよう、当事者の実態やニーズを調査し、医療・福祉などの関係機関と課題を共有して支援のあり方を検討する意見交換の場をつくる。摂食障害拠点病院のある福岡県における病院・行政・当事者・支援者の協働が好事例として全国に展開されることを目指す。当事者の孤立を防ぎエンパワーメントを促す場としてWebコミュニティを形成し、経験者の回復ヒントの共有や、多様なロールモデルと出会い交流ができる場とするとともに、ニーズを継続的に把握する。これらを基に、当事者の実態を発信する白書を作成し、コミュニティ参加者の増加や社会的な認知拡大を図り、政策提言の根拠とする。

◇中間第1次報告はこちらから

◇中間第2次報告はこちらから

◇SJFアドボカシーカフェ:

『摂食障害に影響をうける人がしなやかに生きられる社会とは―当事者の声から考える―』を2025年3月8日に開催しました。詳細な報告はこちらから。

◇中間第3次報告はこちらから

◆ふぁみいろネットワーク

「精子提供・卵子提供・代理懐胎で家族形成を行う当事者の経験から生殖技術の社会的公正を考える」 (助成金額100万円、助成期間2年間)

不妊・LGBTQ・高齢・非婚などの多様な背景を持つ人々が、精子提供・卵子提供・代理懐胎で親になっている。これらの生殖技術については、生まれる子やドナー・代理母の権利を守るうえで問題点が指摘されてきたが、倫理的な課題に向き合う親たちの実際の取り組みは着目されてこなかった。本事業では、親になる当事者の手記の出版と教材作成を通して社会との対話の場を開き、生殖技術にまつわる成熟した議論の土壌形成を目指す。これにより、親・子・ドナー・代理母それぞれの権利擁護と、多様な家族が尊重される社会の形成に寄与したい。

◇中間第1次報告はこちらから

◇SJFアドボカシーカフェ:

『精子提供・卵子提供・代理懐胎で親になる~「親のエゴ」論の先に対話をひらく~』を2024年8月31日に開催しました。詳細な報告はこちらから。

◇中間第2次報告はこちらから

◇中間第3次報告はこちらから

第11回(助成期間2023年1月~)

~ソーシャル・ジャスティス 連携ダイアローグ2024.Springを2024年3月1日に開催しました。詳細な報告はこちらから~

~SJF助成発表フォーラム第11回を2023年1月20日に開催しました。

報告はこちらから~

◆特定非営利活動法人デートDV防止全国ネットワーク

「デートDV防止から始めるジェンダー平等な社会づくり」

(助成金額300万円、助成期間1年6か月間)

デートDVは10代のカップル3組に1組で起きている問題であり、未婚の成人カップルや同性カップルでも起きている。身体的暴力だけでなく行動の制限・精神的・性的・経済的暴力も含み、深刻な人権侵害が生じている。放置すれば、DV家庭や、面前DVなどの児童虐待を再生産する可能性が高い。デートDV予防教育は学校現場で主に提供されているが、本事業では学校以外にも啓発講座や予防教育プログラムを広げる。デートDVは誰もが被害者にも加害者にもなり得る、身近な問題であることに気づけるような対話の場や、自分のジェンダー・バイアスにも気づき、ジェンダー平等な関係づくりへの意識を高めるプログラムを提供する。また、DV防止法に防止教育の義務化を入れることを呼びかけると共に、子ども基本法や女性自立支援法など多角的に法改正を呼びかける。

◇SJFアドボカシーカフェ:

『デートDV防止から始めるジェンダー平等な社会づくり~カップルの対話から考えるヘルシーリレーションシップ~』を2023年9月2日に開催しました。詳細な報告はこちらから。

◇中間報告第1次はこちらから

◇中間報告第2次はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆一般社団法人ソウレッジ

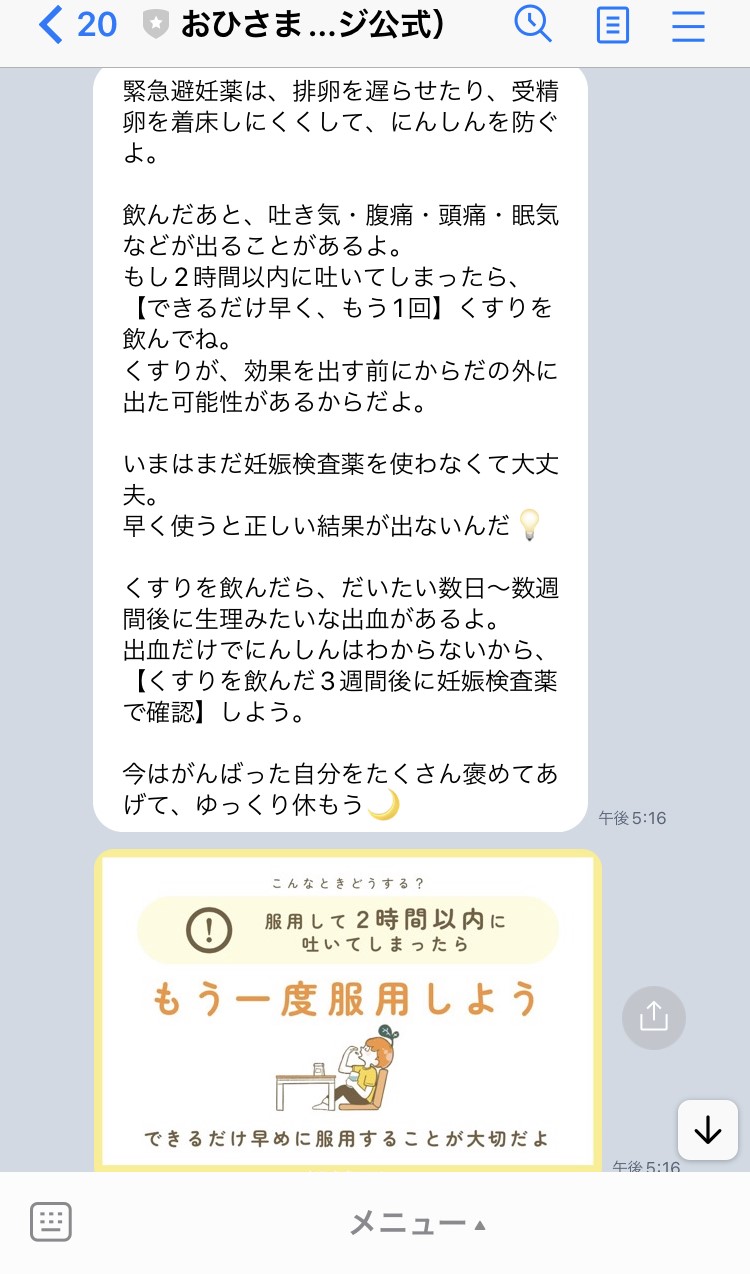

「おひさまLINE」 (助成金額161.5万円、助成期間1年3か月間)

日本では児童虐待死が最も多いのは0歳0か月0日であり、若年妊娠はこの生後0日死に至る割合が高い。本事業では、LINEを用いて、医師や助産師のチェックを経た性知識とともに福祉情報のおたよりを若年女性に届け、緊急避妊が必要な現状から抜け出すためのサポートを行い、必要に応じて診察や緊急避妊薬の処方等につなげる。にんしんするからだを持った人だけが人生の選択肢を制限されることがない社会を目指し、このLINEで実施するアンケートや交流イベント等を通して、背景にある問題の実態を調査し可視化する。さらに、若年妊娠の背景にある包括的性教育の遅れを解消するため、また、にんしんする可能性のある人が主体的に使える避妊具の普及を目指し、政策提言を進める。セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツとジェンダーを意識したこのLINEのおたよりの受信者が、自分を大切にすること、自分で人生を選べることができるイメージを持てることを願っている。

◇SJFアドボカシーカフェ:

『妊娠で羽を折られることのない社会に―妊娠にまつわる不安の解消に向けて―』を2023年7月31日に開催しました。詳細な報告はこちらから。

◇中間報告第1次はこちらから

◇中間報告第2次はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆一般社団法人NewScene

「2023年統一地方選20代・30代女性立候補者等への質的・量的調査の実施および若年女性等の立候補環境を改善するアドボカシー活動」

(助成金額300万円、助成期間1年7か月間)

脆弱な立場に置かれた人たちの困難や課題感も政策に反映される真の民主主義を目指し、主に若年女性の選挙立候補における困難を減らし、多様な属性をもつ人が参政権をより行使しやすい環境を整備する。2023年春の地方選挙に立候補した20代・30代の女性(トランスジェンダー女性、Xジェンダー、ノンバイナリー等を含む)への質的・量的調査により選挙活動で直面する困難と解決策を明確化し、調査結果に応じて「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」や地方自治体独自の運用ルールについて改善を求めるロビイング活動を行う。また、調査結果は公表して世論を喚起し、女性が立候補しやすく政治家を続けやすい環境づくりへの有権者の理解や参加を広げる。

◇中間報告第1次はこちらから

◇SJFアドボカシーカフェ:

『私たちの人生に『政治家』になる選択肢を!―統一地方選2023・若年女性立候補者への調査結果から探る打開策―』を2023年11月13日に開催しました。

詳細な報告はこちらから。

◇中間報告第2次はこちらから

◇最終報告はこちらから

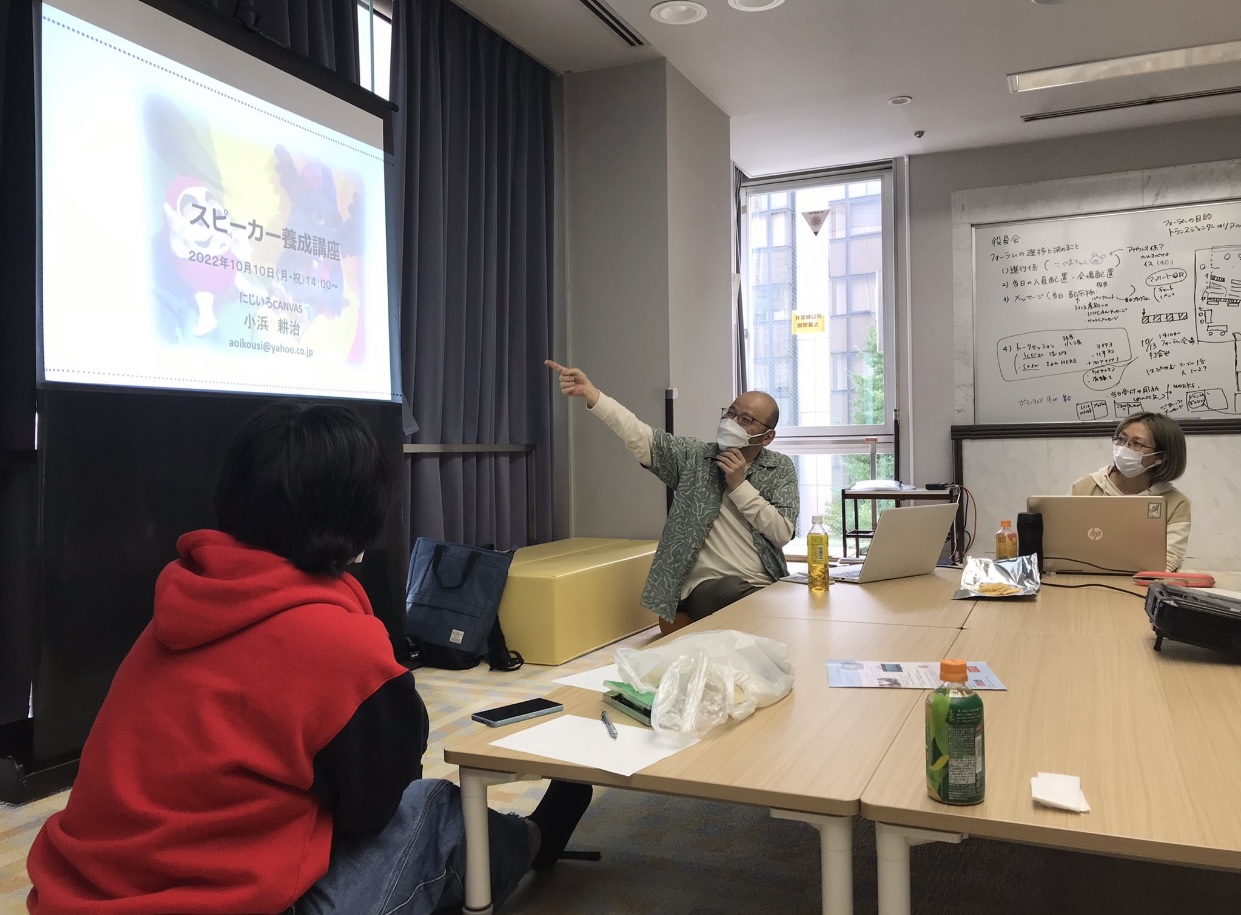

◆にじいろCANVAS

「にじいろみやぎ相談会・セーフスペースにじいろみやぎ開催、セクシュアリティと就労調査」 (助成金額260万円、助成期間2年間)

就職して社会に出ようとする人が、ジェンダー・セクシュアリティに関する社会規範の抑圧を受けることなく、これからの働き方を考えることができるよう、学生時代の就職活動で困難を抱えがちな性的マイノリティの実態と、キャリア・就労支援機関におけるジェンダー・セクシュアリティについての扱われ方を調査する。この調査結果と、相談活動や居場所づくり活動を通して明らかになった問題点を支援機関や職場と共有する。また、東北地域において精神保健・障害者支援・貧困対策・生活支援などの専門機関や自助グループとも連携したネットワークを構築し、孤立しがちな性的マイノリティにも継続的な相談支援が行き届く体制を目指す。

◇中間報告第1次はこちらから

◇中間報告第2次はこちらから

◇SJFアドボカシーカフェ:

『多様なセクシュアリティをもつ人が地方で「生きて」「はたらく」ために―東北地域における性的マイノリティの就労・キャリア支援の実態調査から―』を2024年4月13日に開催しました。

詳細な報告はこちらから。

◇中間報告第3次はこちらから

◇中間報告第4次はこちらから

◆一般社団法人パリテ・アカデミー

「ジェンダーギャップ解消の担い手となる女性政治リーダー養成事業」

(助成金額300万円、助成期間1年5か月間)

意思決定の場にあまりに女性が少ない現状があるが、今の議会には女性だけでなく、若い人・障害者・外国にルーツのある人・性的マイノリティの人などが圧倒的に少なく、そういった声が政治に公平に反映される、だれもが生きやすい社会を目指している。とくにジェンダー課題の解決には女性が自信をもって政治参画できることが必要であり、学習・対話集会、ロールモデルとなる女性議員等との交流会を通じてエンパワーを図る。これらはライフステージによって異なる課題や地域課題にそった解決策を世代・地域を超えて対話できる機会にもする。女性の役割に関するジェンダー・バイアスが、政治家になろうとする女性の可能性を阻み、立候補する女性が攻撃の的となる土壌となっており、ジェンダー課題への認知や理解の輪を広げ、解決に向かう具体的イメージを共有する社会対話も重視する。

◇SJFアドボカシーカフェ:

『政治参画のジェンダー平等~最初の一歩を踏み出して~』を2023年5月20日に開催しました。詳細な報告ははこちらから。

◇中間報告第1次はこちらから

◇中間報告第2次はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆明日少女隊

「明日少女隊 個展」 (助成金額300万円、助成期間2年間)

女性や性的少数者に対する侮蔑の言葉が氾濫しセクシャルハラスメントは常態化している日本はジェンダー差別が深刻だが、不平等なシステムのなかで成長した人自身は差別被害者であることを自覚できる機会が乏しく、フェミニズムに対する拒否的な態度を示す女性もいる。若者に対して同世代の目線でジェンダー差別やレイシズムを考える場をアートやデザインの手法を取り入れて提供し、問題解決を目指すアクションを行う展示会を東京で開催する。SNSでも常に発信し、会場に来られない人にも臨場感のある情報を伝え、フェミニズムに関心を持つ層を増やす。ソーシャリー・エンゲージド・アートによるアプローチでジェンダー平等な世の中を目指している。

◇中間報告第1次はこちらから

◇SJFアドボカシーカフェ:

『クリエイティブの現場を安心できる場に―弁護士と対話し考えるハラスメント問題―』を2023年12月15日に開催しました。詳細な報告はこちらから。

◇中間報告第2次はこちらから

◇中間報告第3次はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆一般社団法人ふぇみ・ゼミ&カフェ

「ふぇみ・ゼミU30:フェミニズム視点を醸成する若年向けゼミナール及びワークショップ」 (助成金額300万円、助成期間2年間)

ジェンダーと多様性をめぐる幅広いテーマで講座やワークショップを行い、社会に根深く残っているジェンダー構造(歴史・制度・法律・慣習など)を多角的に理解し、その構造を変容させていくための方法論を身につけた次世代リーダーを養成する。このワークショップでは、第三者に理解されるようなプレゼンテーション、社会運動のさまざまな方法論、参加者同士のネットワークやコミュニケーションの活性化等に注力する。また、意見交換の場では、互いの違いを尊重するだけでなく、立場や属性の違いによって生じる権力差を意識し、とくにマジョリティ性を帯びた視点や立場からの発言に偏らないようにすることを重視する。身近に起きているジェンダー不平等の問題を自分自身の努力不足の問題であると考えてしまうことのない社会を願っている。

◇SJFアドボカシーカフェ:

『インターセクショナル・フェミニズム~ふぇみ・ゼミ&カフェの挑戦~』を2023年3月3日に開催しました。報告はこちらから。

◇中間報告第1次はこちらから

◇中間報告第2次はこちらから

◇中間報告第3次はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆DPI女性障害者ネットワーク

「障害のある女性の複合差別の実態を記録し、届けるプロジェクト」

(助成金額270万円、助成期間2年間)

障害のある女性は女性であることに加え、障害があるための社会的障壁に阻まれ、複合差別を受けているが可視化されにくく、施策や制度の谷間にこぼれ落ちている。障害女性の実態を浮き彫りにした複合差別実態調査報告書を2012年に発行して以来10年にわたる取り組みを、性暴力・優生保護法裁判・リプロダクティブヘルス/ライツ・意志に反した異性介助・災害・コロナ禍の課題・国際権利条約への働きかけなどのテーマでまとめた報告書を作成し、複合差別の解消に向けて提言する。この報告書をもとに連続講座を開催し、社会啓発や支援者育成、当事者のエンパワメントに貢献する。近い将来には、障害者関連法に障害女性の複合差別解消が盛り込まれ、福祉・医療・保健サービスおよび性暴力・DV被害者支援に障害女性がアクセスしやすい環境整備がはかられることを目指している。

◇SJFアドボカシーカフェ:

『障害女性が受けている複合差別解消へ向けて―「性と生殖に関する健康と権利」選択の尊重と必要な支援を―』を2023年6月9日に開催しました。詳細な報告はこちらから。

◇中間報告第1次はこちらから

◇中間報告第2次はこちらから

◇中間報告第3次はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆NPO法人レインボーコミュニティcoLLabo

「性的マイノリティ女性の地域と世代を超えたオンライン上のコミュニティ構築と実態調査」 (助成金額290万円、助成期間2年間)

性的マイノリティ女性は性的マイノリティであることに加え、女性であることによる生きにくさを抱えているが、多くは不可視化されている。性的マイノリティ女性が多様なロールモデルとなる他者と出会えるコミュニティが必要であり、その基盤となるWebサイトを制作し、声をあげて小さな変化を起こした性的マイノリティ女性の個人・カップル・かぞくの歩みとリアルを可視化して発信するとともに、性的アイデンティティの探索や自己の受容、キャリアプランを支えるツールを提示する。このサイトには参加型コミュニティ機能を持たせ、それを通じて実態調査やニーズ調査を行って課題を明確化し、課題解決のための事例を可視化し共有する。性的マイノリティ女性がつながり、自己を受容し、未来を切り開いていく力をつけられることに貢献する。

◇中間報告第1次はこちらから

◇中間報告第2次はこちらから

◇SJFアドボカシーカフェ:

『性的マイノリティ女性の生きにくさを変えるオンラインの挑戦―自己受容から、声をあげて社会に変化を求めるまで―』を2024年5月14日に開催しました。詳細な報告はこちらから。

◇中間報告第3次はこちらから

◇最終報告はこちらから

『―共に変えよう―これからのソーシャル・ジャスティス 連携ダイアローグ2022』を8月6日に開催しました。報告はこちらから。

SJF連携プロジェクト助成が22年1月から始動。

この助成決定概要・事業概要・報告はこちらから。

この助成は「Social Justice を求める市民活動・連携促進プロジェクト」の一環であり、このプロジェクトの総合報告書はこちらから。

第10回(助成期間2022年1月~)

*SJF助成発表フォーラム第10回を2022年1月7日に開催しました。報告はこちらから。

◆性売買経験当事者ネットワーク灯火

「性売買経験当事者ネットワークの立ち上げ」(助成金額100万円、助成期間2022年12月まで)

性売買の現場で性暴力の被害に遭ってきた当事者たちがつながり、安心して語れる場をつくり、当事者による連帯事業の基盤となるネットワークを構築する。性売買が女性に対する暴力で性搾取であることを前提に、性売買・性搾取被害の根絶、被害者の尊厳や権利を回復することを目指す。

現在の日本では売買春が容認され、売春防止法では女性は主体的に性売買を持ち掛ける存在とみなされ、買う側の男性には勧誘罪の罰則が適用されないなど女性差別的な法律になっている。さらに、性売買に関わる女性の背景にはさまざまな困難があるが、公的支援からこぼれ落ちている現状があり、厚労省の「困難な問題を抱える女性に対する支援の在り方に関する検討会」でも売春防止法改正の必要性と、女性を包括的に支援する新法が必要であるとまとめられている。

◇中間報告はこちらから

◇アドボカシーカフェ:

『性売買の実態と女性の人権を考える―性売買を容認し、女性を性搾取に追い込む社会を変えるために―』を2022年12月9日に開催。報告はこちらから。

◇最終報告はこちらから

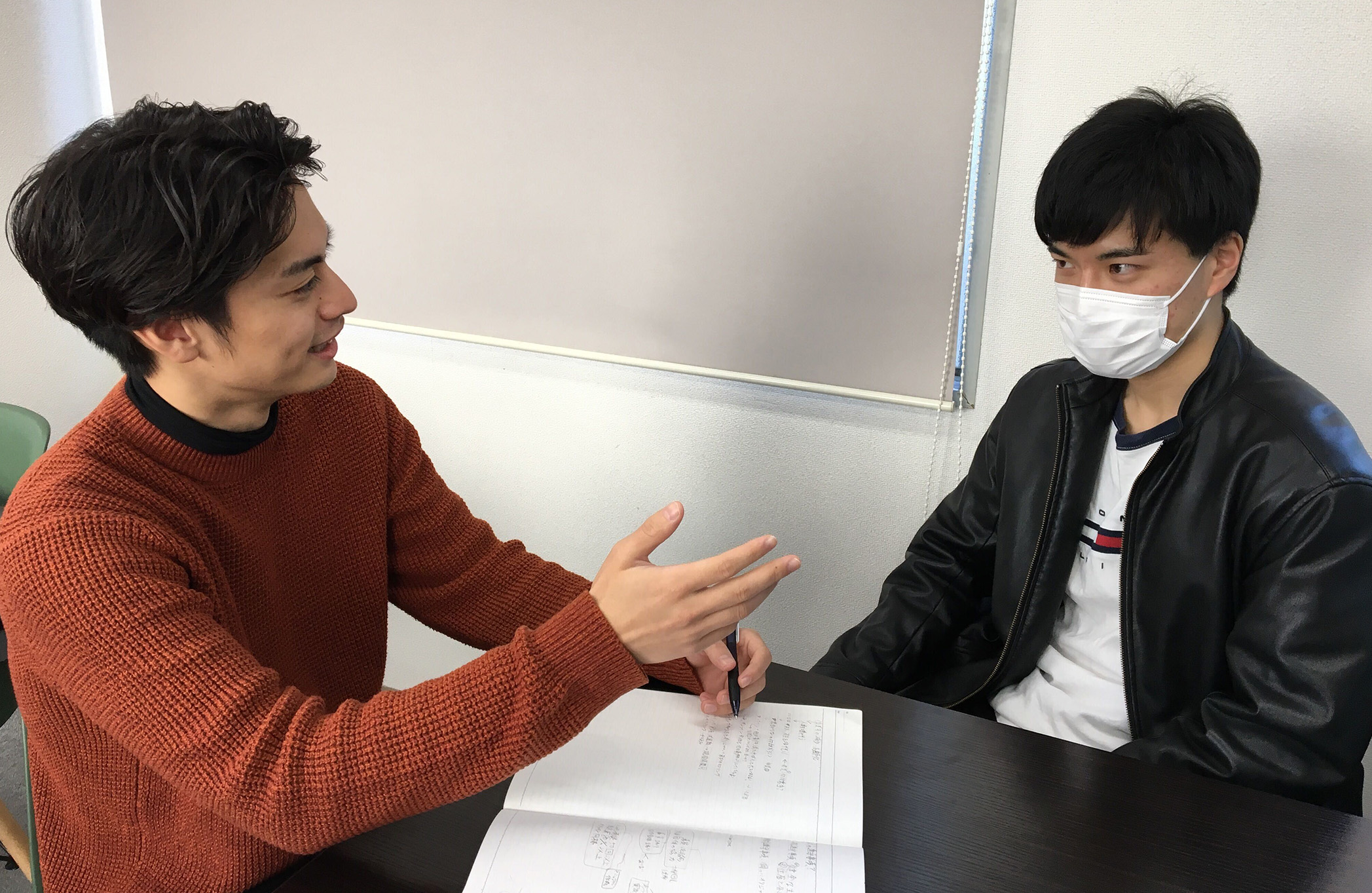

◆一般社団法人子どもの声からはじめよう

「児童相談所一時保護施設における訪問アドボカシー」(助成金額100万円、助成期間2023年12月まで)

虐待を受けた子どもが児童相談所等に一時保護されながら、その後、尊い命が奪われてしまう事例が後を絶たない。虐待相談件数の増加に伴い児童相談所の業務はひっ迫しているうえ、専門職と保護者との力関係の狭間で子どもの声は矮小化されがちだ。

困難を抱える家庭と子どもを支援するため、社会的養護の理念である「社会全体で子どもを育む」には、専門職による公的支援制度の充実とともに、市民の参画が欠かせない。

当事業では、市民や児童相談所の一時保護所を経験した若者など当事者がアドボケイトとなり、児相職員から独立した立場で、子どもの声を聴く。その声は本人やアドボケイトにより公的機関や保護者に伝え、対応を確認する。また、児相職員と研修や協議の場を設け協調的な関係を築く。

子どもの声を起点に子どもの意見形成・意見表明を支援する子どもアドボカシーの制度を構築し、子どもが自分の人生を主体的に歩める社会を目指す。

(写真= 市民アドボケイト養成講座[2019年開催]の様子)

◇アドボカシーカフェ:

『みんなで子どもを育む社会へ~心の声を聴く子どもアドボカシー~』を2022年9月3日に開催しました。詳細な報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆気候危機と水害:ダムで暮らしは守れるか?連続セミナー実行委員会

「川を住民の手にとりもどす~市民が考える気候危機下での「流域治水」~」(助成金額100万円、助成期間2022年12月まで)

気候変動による災害が世界各地で増加している。気候危機の時代に、日本の河川政策が引き起こしている諸問題について国内・国際的に知識や経験を共有しながら、市民の視点による「流域治水」を提案することが急務だ。国交省は新たな治水方針として「流域治水」を盛り込むことを発表したが、新規ダム建設、既存ダム改修を主軸とした従来の治水政策の踏襲に留まっている。

熊本県球磨川の豪雨災害に対して、中止していたダム建設が復活し、その是非が問われている。川と私たちの暮らしをめぐる諸問題について、日本の河川政策の現状や、海外のダム問題や流域治水との比較、住民参加による伝統的知識を生かした河川政策の在り方について、住民が知り・学び・考える場をつくり、提言をまとめ、国や県との対話、議員への働きかけを実施する。

球磨川での市民による流域治水提言作りをモデルケースとして、他の地域における流域治水の参考となるよう提示し、気候危機を踏まえた住民参加型の流域治水の必要性について広く社会で認識を共有する。

◇アドボカシーカフェ:

『気候危機の今、川とともに生きる~球磨川水害から考える住民参加型の流域づくり~』を2022年7月16日に開催しました。詳細な報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◇中間2次報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

*『―共に生きる―ソーシャル・ジャスティス 連携フォーラム2021』を8月20日に開催しました。報告はこちらから。

第9回(助成期間2021年1月~)

*SJF助成発表フォーラム第9回を2021年1月22日に開催しました。報告はこちらから。

◆NPO法人Accept International

「取り残された非行少年へのケア拡大 -社会全体での包括的支援の実現と保護司制度の改革-」

(助成金額100万円、助成期間2021年12月まで)

本事業の目的は再非行少年を受容して、やり直しを支援できる社会への変革を促すことである。現在、少年犯罪は減少傾向にも関わらず、再非行少年率は15年以上にわたり上昇傾向。その背景として本人の問題だけでなく、本人を取り巻く環境や社会全体の受け入れ体制が不十分であることも大きな要因となっており、改善が必要だ。さらに、新型コロナウイルスの流行により保護司制度を中心とした対面での支援実施が難しい状況にある。こうした状況は早期に改善が必要な一方で、世間の認知度は低くなかなか当事者意識を持ちにくい課題である。

そこでまずは更生支援の民間ボランティアで大きな役割を果たしている保護司の更生支援活動を一部オンライン化し、保護司経験者だけでなく今まで関心のなかった方への参加の促進や活動紹介イベントを通じて社会の認知を広める。また、一過性の活動で終わらないように上記活動を元に政策提言書の作成及び専門家との意見交換会や、社会の認知度を広めるための広報活動を通じて社会全体での包摂的な支援の必要性を共有していく。

◇アドボカシーカフェ:

『非行少年と保護司~やり直しを支援できる社会へ~』を

2021年4月17日に開催しました。報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◇中間2次報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

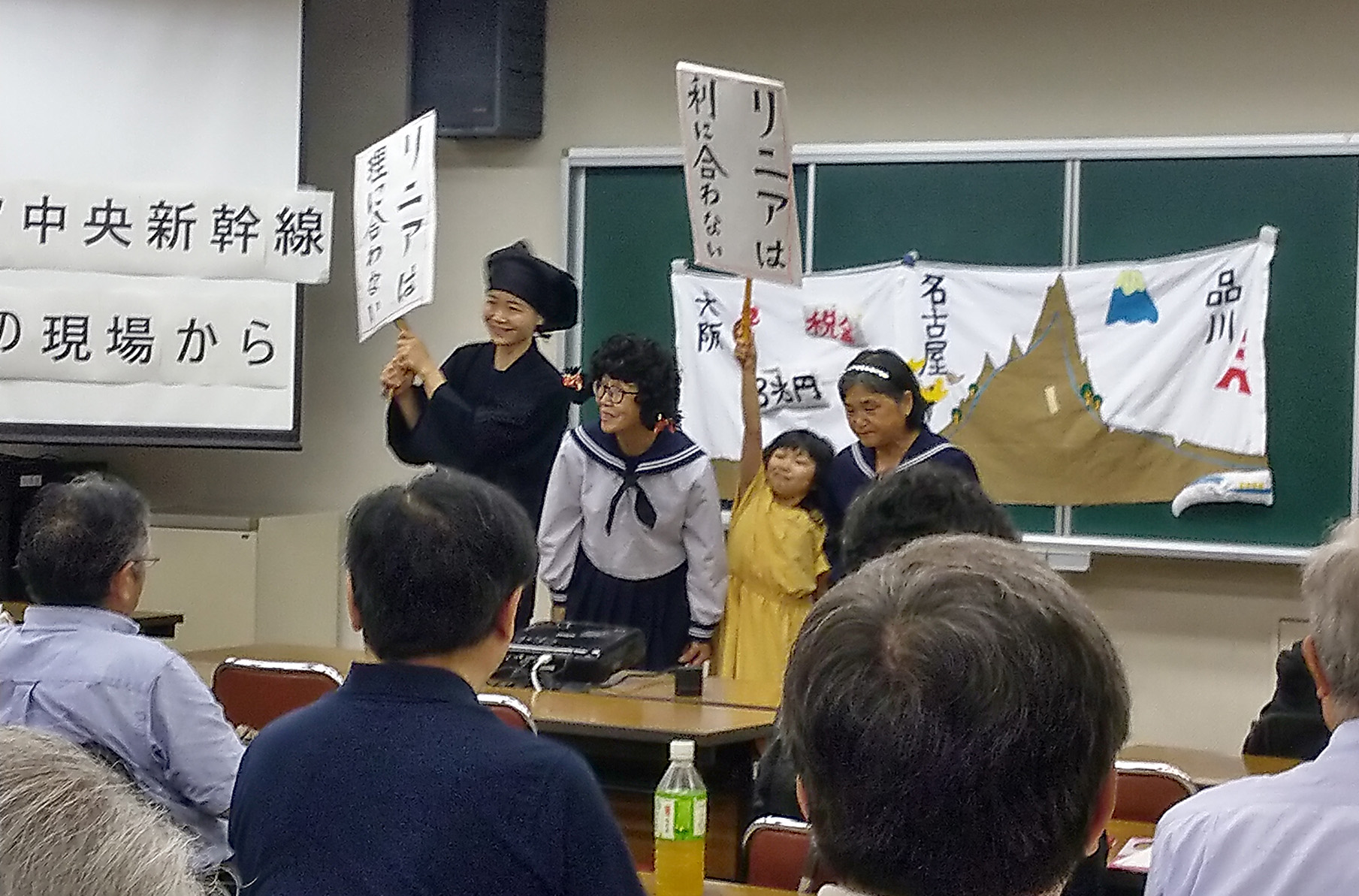

◆NPO法人FoE Japan

「国内最大規模のリニア開発 ~国民的議論による見直しを~」

(助成金額100万円、助成期間2021年12月まで)

気候変動リスクや感染症拡散リスクが高まる時代に即した持続可能な社会の構築を目指す。若い世代を含め市民が、将来に本当に必要な開発であるかを議論する。リニア中央新幹線の工事は環境や社会に甚大な影響を及ぼす開発だが、沿線各地で発生している問題を訴える住民の声は「国家的事業」だからと封じ込められてきた。計画の妥当性、政策決定プロセス、環境アセスメントの問題点を検証し、工事現場の実態調査を行い、問題点について市民が知り、考え、議論する基盤をつくる。賛成・反対に関係なく様々なステークホルダーや市民の対話ワークショップを実施し、調査結果や市民の意見をまとめ、事業者・国・関係自治体に提出し対話する。

◇アドボカシーカフェ:

『地域から問う持続可能な社会経済のあり方~リニア新幹線の開発事業をめぐって~』を

2021年6月19日に開催しました。報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◇中間2次報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆ジュマ・ネット

「インド、アッサム州における国籍を奪われた人々の生活と法的支援事業」

(助成金額100万円、助成期間2021年12月まで)

190万人が無国籍化される危機にさらされ、政治的緊張が広がり千人以上が拘束されているが、現地NGOの大半は問題から距離を置く中、自殺する被害者も多数出ている。背景には、主にバングラデシュ人が多い不法移民に対する強い排斥運動があり、複数の民族間の襲撃や対立が続いている。ミャンマーの少数民族・ロヒンギャ問題と構造が似ており、さらに被害が広まるリスクが高い。そこで、無国籍化された人たちの中で、特に貧困層で課題を多く抱えた子どもと女性に重点を置いて生活支援や教育支援を行う。また、被害者たちのネットワークづくりや、政府への提言活動の場を作る支援を行うとともに、アッサム州の高裁での裁判支援を行い法的な成功ケースをつくり、被害者のエンパワメントを図る。さらに、被害者が地域社会に声を伝えていく場を現地でつくるとともに、日本や国際社会に警告を発して被害者の実態や声を伝えていく。

(写真=アッサム州の現地で、女性グループとミーティングをする様子)

◇アドボカシーカフェ:

『あなたがある日突然、外国人だと言われたら―インド・アッサム州における市民権問題―』を

2021年5月15日に開催しました。報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆NPO法人ASTA

「地方におけるダイバーシティ実現に向けた能動的市民の育成」

(助成金額50万円、助成期間2021年12月まで)

カミングアウトが難しい環境にある性的マイノリティが多い北陸地域で、地域性に類似点の多い名古屋で性的マイノリティをきっかけとした人権・多様性に関するアドボカシー活動を行ってきたASTAが、地域の主体性を尊重しながら、地域連携型LGBTQ出張授業や地域団体活動支援事業を行う。それにより、地域の活動をつなぎ、性的マイノリティの人権保障に向けた共同体創設への突破口を開き、アドボカシー活動が地方でも進展する土壌をつくる。

◇中間報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

第8回(助成期間2020年1月~)

*SJF助成発表フォーラム第8回を2020年1月10日に開催。報告はこちらから。

◆NPO法人ASTA

「性の多様性を認め合う社会の実現に向けた地域ネットワーク構築事業」

(助成金額100万円、助成期間2020年12月まで)

LGBTなどの性的マイノリティの人権保障について、学校の教職員や保護者、自治体関係者を含む市民が互いに情報・行動連携できる地域ネットワークを構築、性の多様性を認め合う社会の実現に向けた制度・政策提言を行う。

①「中部地域ダイバーシティ・ネットワーク構築」事業

中部地域において、性的マイノリティの人権保障に向けた支援の在り方や具体的実践、制度改革に向けて連携できる市民ネットワークを構築する事業である。比較的小規模な勉強会から始めて徐々にネットワークを拡大し、最終的にはコンソーシアムを設立して提言書をまとめ、自治体等に申し入れを行う。その際に重視するのは、当法人のメンバーを中心とする当事者が参加し、非当事者とともに議論することである。

②「LGBT出張授業」事業

アドボカシー活動への従事者を育成し、ネットワークへの参加者を増やすための事業である。具体的には、基礎知識講座の後で、当事者やその親などをファシリテーター(ボランティア・スタッフ)として少人数のグループワークを行う。これまでも実施してきた取り組みであるが、さらに回数の増加を図るとともに、費用面で見送らざるを得なかった愛知・岐阜以外の県で授業を行う。特に北陸地方には当法人のような団体がないためニーズが高く、これらの地域の関係者にもネットワークへの参加を促していきたい。

◇アドボカシーカフェ:

『“LGBT”をきっかけに~人権・多様性について“自分ごと”で考える対話~』を

2020年9月5日に開催しました。報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆NPO法人OurPlanet-TV

「可視化プロジェクト~甲状腺がんになった私たちの声を聞いてください~」

(助成金額100万円、助成期間2020年12月まで)

社会から孤立し、隠された存在となっいる小児甲状腺がん患者の声を可視化し、患者の存在を社会に伝えるためのプロジェクトである。映像を通して、これまで封印されていた患者と家族のリアルな声を、国内外に広く発信することを目指す。

1)原発事故から現在までの体験の記憶を喚起して、初期被ばくの状況を映像証言として詳細に残す。

2)患者と家族が、ライフストーリーを口にすることで、低下している自尊心を高め、エンパワメントに繋げる。

3)患者の声を可視化し、低下している社会的関心を喚起する。

◇アドボカシーカフェ:

『忘れられた小児甲状腺がん患者たち

~声を上げられない当事者にどう寄り添い、可視化するのか~』を

2020年10月3日に開催しました。報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◇中間2次報告はこちらから

◇中間3次報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆NPO法人ピッコラーレ

「若年妊婦のアドボカシー促進のための白書作成事業」

(助成金額100万円、助成期間2020年12月まで)

運営する妊娠葛藤相談窓口に寄せられた声を白書としてまとめ、妊娠に関する諸課題の提示と、アドボカシー活動につなげることを目的とする。

2019年9月までに受けた相談延べ件数は1万3千件以上、相談者数はおよそ2,700人にのぼり、現在も増加傾向である。相談窓口に寄せられる「妊娠したかもしれない」、「妊娠しているがどうしたらよいかわからない」といった「妊娠葛藤」を抱える相談者の3分の1は10代〜20代前半の若年者である。そのほとんどが誰にも相談せず孤立し、一人で葛藤を抱え込んでいる。なぜ、孤立しなければならなかったのか。この白書では、当法人が聞き取った若年者たちの声から、若年妊娠にまつわる課題を整理し、社会全体への啓発につなげていく。

妊娠支援の仕組みは、妊娠して出産することが前提となっているが、その前の時点、妊娠してしまったかもしれない、妊娠したがどうしたらよいか、という時点からの支援への取り組みが少ないため、より早い段階からの支援の充実につなげたい。また、妊娠葛藤を生む複雑な背景への支援の根拠法は、売春防止法、母子保健法、児童福祉法などいくつかあるが、妊娠葛藤を包括的に支援するための法整備のために、政策提言なども行なっていきたい。

◇アドボカシーカフェ:

『若者の妊娠葛藤の背景にある社会課題~相談支援から見えてきたこと、市民のみなさんとできること~』を

2020年8月3日に開催しました。報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◇中間2次報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆ジャーナリストを目指す日韓学生フォーラム実行委員会

「ジャーナリストを目指す日韓学生フォーラム」

(助成金額100万円、助成期間2020年12月まで)

ジャーナリストを目指す日本と韓国の学生が集い、それぞれの問題意識を共有しながら、ジャーナリストとしての視点を育んでもらおうと企画した。ジャーナリストの原点は「平和と人権を守る」ということだと思う。そうした原点を学んで欲しい。

4泊5日で「第5回ジャーナリストを目指す日韓学生フォーラム@九州」を1月29日から2月2日に開催。テーマは「反骨のジャーナリストの足跡をたどる」(仮称)。炭鉱労働者として働き、炭鉱労働者たちの生活を描いた記録文学などを発表した上野英信(1923~1987年)、筑豊に拠点を置き朝鮮人強制連行問題などをテーマにした記録作家の林えいだい(1933~2017年)、水俣病を書き続けた作家の石牟礼道子(1927~2018年)らの活動の軌跡を現地で学び、民衆史の重要さを胸に刻む。

また夏ごろに第6回を韓国で開催することを検討中。これもまた、歴史の現場を訪ね、ジャーナリスト精神を学ぶ旅になる。

フォーラムでの経験を踏まえて、参加した学生と実行委員が共同で報告記事・報告集・記録ドキュメンタリーを作成し、上映会や報告集会等の形で広く社会に発信する。

◇アドボカシーカフェ:

『“他者への想像力”を

~日韓の歴史認識をめぐる問題にジャーナリストと共に目を向けて~』を

2020年10月31日に開催しました。報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◇中間2次報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆NPO法人メコン・ウォッチ

「日本の開発援助による被害防止のために~JICA・JBICのガイドライン改定と適切な運用へ向けて~」

(助成金額100万円、助成期間2020年12月まで)

事業目的は「日本の開発援助における、環境や社会への配慮を向上させること」である。

その実現のため、日本の開発援助を主に担っている国際協力機構(JICA)および国際協力銀行(JBIC)がそれぞれ持つ「環境社会配慮ガイドライン」の、1)適切な運用を促進し、2)2020年度前後に行われるガイドライン改訂にあたり、その基準を強化する。

ガイドラインの遵守と向上は、ガイドラインが対象とする援助機関だけに任せていては実現しない。モニタリング→問題指摘→適切な運用→基準強化→モニタリングというサイクルにおいて、市民社会がどれだけ関与し、現地政府以外からの情報をインプットできるかが鍵となる。また、経済的利益優先のなかガイドラインが運用の段階でなし崩しとならないよう、違反があった場合、現地住民からの異議申し立てを有効にしていく方法を現地と協議していく。

首相府前で抗議するタイの住民[タイでは2000年代始めに政府開発事業に異議を唱える住民が大規模な運動を展開した。一部は、ODAにより行われた事業だった]

◇アドボカシーカフェ:

『海外開発ビジネスと人権・地球温暖化~環境社会配慮ガイドラインと市民活動のこれから~』を

2020年6月2日にオンラインで開催しました。報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆NPO法人監獄人権センター

「重い罪を犯した人の社会復帰と刑罰のあり方~無期刑・終身刑に関する政策提言~」

※公益財団法人庭野平和財団との協力による助成

(助成金額100万円、助成期間2020年12月まで)

日本でも、超党派の議員連盟において死刑制度が廃止された場合の代替刑の検討が始まるなか、「仮釈放のない終身刑」の是非が国際的な問題となっている。

犯罪者を「更生の可能性がない人間」と見なし、社会との繋がりを生涯絶つというこの刑罰の実態を調査・研究したうえで、運用のあり方に疑問を呈し、国連の国際基準の改訂にもNGOの立場から関わるピナル・リフォーム・インターナショナル(PRI)のメンバーを講師に招いたシンポジウムの開催、アメリカの刑務所の更生プログラムによる終身刑受刑者の立ち直りを描いたドキュメンタリー映画『ライファーズ』の上映・講演と参加者との対話、重い罪を犯した人の社会復帰について問題提起するキャンペーン、法務省・国会への政策提言等を通じ、無期刑・終身刑の望ましいあり方について提案する。

厳罰化を求める世論の高まりが顕著な日本において、統計等の根拠に基づいた正しい情報を市民に提供したうえで、重い罪を犯した人の社会復帰と刑罰のあり方を議論し検討する。土台として、無期刑受刑者からの手紙相談の内容を集約・分析し、実態把握と問題の要因究明につとめていく。誰もが排除されない、生きる希望のある社会づくりに貢献する。

◇アドボカシーカフェ:

『生きる―重い罪を犯した人の社会復帰と刑罰のあり方―』を

21年3月2日に開催しました。報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◇中間2次報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

◆アプロ・未来を創造する在日コリアン女性ネットワーク

「在日コリアン女性に関する複合差別実態調査―第3回在日コリアン女性実態調査―」

(助成金額100万円、助成期間2021年12月まで)

民族差別とジェンダー差別の複合によって周縁化され、不可視化されてきた在日コリアン女性の生活・人権状況に関する統計的情報はほとんど無い。一方、20年ほど前からマイノリティ女性に対する複合差別に関心を持つ国連人権機関からは、関連する情報の提供が日本政府だけではなく、当事者をはじめNGOに求められるようになってきた。そうした状況下でアプロ女性ネットは、2004年(アプロ女性ネットの前身である「アプロ女性実態調査プロジェクト」が実施)と2015年からそれぞれ3年がかりで当事者による「在日コリアン女性実態調査」を2回実施し、結果を報告書にして発表してきた。

その成果は大きいが、課題もいくつか見つかったため、内容も抜本的に補足・改善して、政府と日本社会、さらに政府と国連人権機関に対してより一層説得力のある情報を提供すべく「第3回在日コリアン女性実態調査」を行い、在日コリアン女性の存在を可視化し、複合差別の解消に向けた政策提言に活用し、人権と尊厳が保障される社会の実現をはかる。第3回在日コリアン女性実態調査では、特に、在日コリアン高齢女性の健康や生活など、在日コリアン高齢女性の実態および、戦後、就労や結婚、留学などの目的で渡日し、居住するようになった在日コリアン女性の実態についても明らかにする。

第2回実態調査の報告会 李月順リ・ウォルスン代表の挨拶 2018年3月 大阪にて

◇アドボカシーカフェ:

『ジェンダーと民族が複合する差別―在日コリアン女性自身による実態調査―』を

21年7月27日に開催しました。詳細な報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◇最終報告はこちらから

第7回(助成期間2019年1月~)

*SJF助成発表フォーラム第7回を2019年1月16日に開催。報告はこちらから。

【助成テーマ】「見逃されがちだが、大切な問題に対する取り組み」を対象とするアドボカシー活動

◆NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク

「移住者による移民政策―市民立法としての移民基本法の制定を目指して」

(助成金額100万円、助成期間2019年12月まで)

※公益財団法人庭野平和財団との協力による助成

2019年4月に新たに設置された特定技能を通して外国人労働者の受け入れがスタートする。「移住者の権利キャンペーン2020―ここにいる koko ni iru.―」という政策提言事業を通して、移住者は入国「管理」の対象ではなく、この社会を担う一員であるとの認識を広げ、政策に当事者として関与することが当たり前だという環境を醸成していく。移住者の日本での生活を包括的に支える「移民基本法」の制定を目指す。政策提言の新しい発信媒体を作成し、中高生にも理解しやすい内容にする。政策提言発表の場を広げ、これまで移住者の問題に関心が薄かった潜在的な層まで到達できるようなフォーラムを企画する。労働現場からのさまざまな視点から今の状況をみるというプレフォーラムを多分野の分科会とともに行い、包括的に日本に暮らす移民を取り巻く状況について考える。

◇アドボカシーカフェ:

『当事者の声を「移民基本法」へ ~移民一人ひとりと共に生きる社会へ~』を

2019年6月18日に開催しました。

報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◆最終報告はこちらから

◆NPO法人国際子ども権利センター

「子ども自身によるアドボカシー促進のための子どもの権利普及事業 〜マイノリティの子どもに焦点をあてて~」

(助成金額100万円、助成期間2019年12月まで)

子どもの権利条約に日本が批准して25年。ありのままに生きる権利は同条約の最大の原則だが、権利を理解しない大人は多く、自分を隠さざるを得ない子どもがいる。子どもが安心して思いを発せる居場所の運営団体と連携し、子どもが自分の権利を知り、エンパワーされた子どもが参加できる社会をつくっていく。特に子どもの権利を侵害されているマイノリティの子どもも公正に権利が保障されること、不当な扱いを受けたときには意見を表明してもいいことを、子ども自身と教育関係者が理解できるようにする。出版する『子どもたちが自分たちの権利を守る30の方法』を教員が活用できるセミナー等を行い、本書を使った子ども向けワークショップを通じて、子どもが自分の権利を使っていけるような学習機会をつくる。子どもたちの意見等をまとめた文書を作り、教育関係者への政策提言につなげていきたい。

(写真=シーライツ設立25周年記念イベントにて、「子どもに対する暴力をなくすために」をテーマに子どもたちがスピーチ、東京シューレの打楽器隊のメンバーが演奏)

◇アドボカシーカフェ:

『知ってほしい 一人ひとりの子どもの声~マイノリティの子どもたちのリアル~』を

2019年12月14日に開催しました。

報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから

◆最終報告はこちらから

第6回(助成期間2018年1月~)

*SJF助成発表フォーラム第6回を2018年1月9日に開催。報告はこちらから。

【助成テーマ1】「いのちの無差別性に関する取り組み~あらゆるいのちが尊ばれる社会をめざして」に関するアドボカシー活動

※公益財団法人庭野平和財団との協力による助成

◆NPO法人しあわせなみだ

「『障がい児者への性暴力』に関するアドボカシー事業」

(助成金額100万円、助成期間18年12月まで)

刑法が2017年7月に改正されました。しかし今回の改正では、救われない障がい児の被害者がいます。障がい児者への性暴力が潜在化しています。

13歳以上の被害者については裁判で暴行脅迫を立証する必要があり、独特の表現方法を持つ障がい児者にとって、事件化は現実的ではありません。また18歳未満の障がい児への性暴力を対象とした「児童虐待防止法」や、18歳以上の障がい者を対象とした「障害者虐待防止法」においても、性的虐待の通報件数は限られています。さらに、障がい児者を対象とした、性暴力に関する公的な調査は、実施されていません。

そこで、性暴力を経験している障がい児者の存在を明らかにする調査を実施し、障がい児者自身の声を政治の場に届ける、アドボカシーの機会を創ります。さらに、2020年に見直しが検討される刑法の性犯罪の「被害者」の概念に、「障がい児者」を盛り込むよう働きかけていきます。その土台として、市民に障がい児者や性暴力被害者への理解が広まるようなイベントを開催します。これらは、障がい児者が、自身のストーリーを語る力を得ることにもつながります。

刑法改正を実現するためのキャンペーン「Believe わたしは知っている」に集ったひとたち ©しあわせなみだ

◇中間報告はこちらから

◆最終報告はこちらから

◇アドボカシーカフェ『孤立が生む被害~障がい自者への性暴力を生まない社会へ~』(2018年10月11日)の報告はこちらから。

【助成テーマ2】「見逃されがちだが、大切な問題に対する取り組み」を対象とするアドボカシー活動

◆モザンビーク開発を考える市民の会

「援助・投資によるインジャスティス(不正義/不公正)を乗り越える ~3カ国市民社会連携を通じたアドボカシー活動~」

(助成金額100万円、助成期間18年12月まで)

アフリカのモザンビークで、2009年より日本とブラジルの官民がナカラ回廊開発を進めてきました。しかし、この開発による土地の収奪などが起き、住民の8割以上を占める小規模農民(小農)の暮らしが、犠牲になっています。そこで、現状を変えようと小農運動が立ち上がりましたが、この間モザンビーク政府のガバナンスが悪化しており、弾圧されています。また、小農らは、日本の国際協力機構(JICA)に「公開書簡」を送ったり、異議申立をしていますが、日本は資源利権を重視し有効な手を打っていません。

これを受けて、日本のNGOとして、小農の命と権利を守り、その声を政策決定者に届け、小農の人権を省みない政策の転換に取り組みます。この活動は、日本だけでなく、ブラジル・モザンビーク3カ国の市民社会や世界の人々とともに行います。

具体的には、 小農の異議申立プロセスへの支援や、運動のキャパシティ向上支援とともに、この開発計画による環境社会への影響の調査を共同で行います。そして、調査結果にもとづき、政策転換のための対話を外務省・財務省・JICA・JBICや進出企業と行います。また、「国益重視」を掲げる外務省の「開発協力大綱」に問題提起し、JICAの「環境社会配慮ガイドライン」を改正する議論に小農が寄与できるよう尽力します。

以上を踏まえ、2018年11月(予定)には、3カ国市民社会会議を東京で開きます。日本の海外開発が地域の住民に何をもたらし、どう受け止められているのか、また「民主的な意思決定」に向けてどのような努力や実績があるのかについて、日本社会の広い層の方々に知ってもらいたいと思います。例えば、国連の「小農の権利宣言」や「投資と人権指導原則」の議論には、世界各地の小農運動も加わっていますが、日本ではほとんど知られていません。本事業が、日本の皆さんの意識や理解の深化に役立ち、今後の日本の海外への関与(投資・援助)を改善することに繋がるよう力を尽くします。また、日本国内の社会的課題やそれへのアプローチを別の角度から考えるきっかけが提供できればと思います。

日本とモザンビークの小規模農家が経験交流(兵庫県篠山市) ©モザンビーク開発を考える市民の会

◇中間報告はこちらから

◇アドボカシーカフェ

『食と農のグローバリゼーション アフリカ・日本の農業と開発援助から考える

~モザンビーク・ブラジル・日本3カ国民衆会議プレイベント~』を2018年11月2日に開催しました。

報告はこちらから。

◆最終報告はこちらから。

第5回(助成期間2017年1月~)

*SJF助成発表フォーラム第5回を2017年1月13日に開催。報告はこちらから。

【助成テーマ1】「子ども・若者の未来に関する取り組み」に関するアドボカシー活動

◆公益社団法人 子ども情報研究センター

「障害児施設 市民訪問アドボカシー事業――障害のある子どもたちの尊厳を守るために」(助成金額100万円、助成期間18年12月まで)

――施設で生活する障害児は、親による支援を受ける事も難しく、最も弱い立場に置かれている子どもたちだ。しかし施設は閉鎖的になりがちで虐待の被害を受ける子どもも多いが、ありのままの姿や声は社会になかなか届かなかった。これは市民が偏見を持つ原因にもなっている。

本事業は、障害のある子どもたちが生活する施設を訪問し、声を聴き、代弁や権利擁護を行う市民訪問アドボカシーを行う。イギリスの独立子どもアドボカシーの手法から学び、傾聴し、言葉を話さない障害児については非指示的アドボカシーの技法を活用する。これをもとに市民による施設訪問アドボカシーのモデルを創り、報告書にまとめ、国・自治体に政策提言を行い、市民子どもアドボカシーの制度化を目指す。

障害児とその家族を勇気づけるとともに、障害児と市民をつなぎ、障害を持つ子どもたちが安心して過ごせる社会をつくっていく。

地域子ども家庭アドボケイト養成講座 ©子ども情報研究センター

◇アドボカシーカフェ『障害のある子どもの意見表明を支える―施設に外からの風を―』を2018年5月15日に開催。

報告はこちらから。

◇中間報告はこちらから。

◆最終報告はこちらから。

◆NPO法人 わかもののまち静岡

「市民としての若者の影響力を高める『日本版ローカルユースカウンシル』の開発と普及」(助成金額100万円、助成期間18年12月まで)

――子ども・若者を「未熟な市民」から「若い市民」へと変えていく。大人と対等な権利を持つ市民としての若者世代の声を地域や社会で生かすチャンネルづくりを国内に広げる。

若者が地域に根差した課題を自分事として向き合うなかで、成功体験を積み重ねていき、エンパワメントする。若者の内発的動機を形にしながら、若者の手で地域をつくり、地域に若者の声をとどけていく。運営も若者自身で行っており、すべての若者の声を集めることを重視している。

若者の地域社会参加を促すローカルユースカウンシルを、欧州の実践に着想を得て、日本版を開発、普及を進める。地元静岡の自治体で試行した後、連携地域での実践、振り返りを行い、ローカルユースカウンシルの理念や手法を国内に波及させる。

◇アドボカシーカフェ『若者の政治参画―マイノリティの声も社会へ―』を2018年4月6日に開催。報告はこちらから。

◇ 中間報告はこちらから

◆ 最終報告はこちらから

【助成テーマ3】「見逃されがちだが、大切な問題に対する取り組み」に関するアドボカシー活動

◆NPO法人 メコン・ウォッチ

「日本の公的資金が格差社会を生まないために ミャンマーで日本が関与する大規模開発事業に関するアドボカシー活動」(助成金額100万円、助成期間17年12月まで)

――ミャンマーでは民政への移管後、海外からの援助や投資による開発事業が急速に進むなかで、住民の移転による貧困化や、住民参加が不十分な開発事業が行なわれている。日本はミャンマーにとって影響力のある支援国で、その援助や投資は今後のミャンマー開発に大きな影響を持っている。同国で実施される開発事業が日本企業の利益優先ではなく、住民の声を反映しながら進められることを目指す。

ミャンマーのティラワとダウェイ経済特別区で、現地住民の生活状況や事業参画への意思や懸念を調査するともに、現地の専門家等からも聴き取りをし、政策提言のための情報収集を行う。また現地NGOと連携して、住民の声を開発実施者に届ける支援をする。それらをもとに、JICAやJBICが人権や環境に配慮するガイドラインを守り、日本企業も人権と環境に配慮したビジネスを行うよう働きかけるとともに、国会議員など政策決定に影響力のある人たちへの提言を行う。日本で市民向けのセミナーも開催し、日本の海外開発のあり方について考えるきっかけを提供する。

◇ アドボカシーカフェ『経済開発と格差――日本のミャンマー支援と現地の人々』を2017年9月21日に開催。報告はこちらから。

◇ 中間報告はこちらから。

◇ 最終報告はこちらから。

ダウェイの道路起点。周辺は工業団地、深海港の予定地 ©メコン・ウォッチ

※助成テーマ2「原発事故による社会課題解決への取り組み」に関するアドボカシー活動 は、助成公募における審査の結果、該当無しとなりました。

第4回(助成期間16年1月~)

*ソーシャルジャスティス・ダイアローグ2016の報告はこちらから。

*SJF助成発表フォーラム第4回を2016年1月18日に開催。報告はこちらから。

【助成テーマ1】「子ども・若者の未来に関する取り組み」に関するアドボカシー活動

※テーマ1には株式会社日本財託様の指定寄付をいただきました。

◆NPO法人 僕らの一歩が日本を変える。

「若者と政治に新しい出会いを届ける『票育』授業プログラム」(助成金額100万円、助成期間17年1月まで)

――18歳選挙権を社会にとって意義のあるものにするには、公教育における新しい政治教育の仕組みが必要だ。多くの当事者世代が、自分で考え社会に対して選択肢を生み出してゆくために。中高生が自ら地域社会の課題に気づきアクションに移すプロセスを重視したアイディア満載の授業プログラムを全国で実施する。

◇ アドボカシーカフェ『「票育」―若者と政治が出会う新しい授業の作り方―』を’16年4月13日に開催。報告はこちらから。

◇ 中間報告はこちらから。

◇ 最終報告はこちらから。

【助成テーマ2】「原発事故による社会課題解決への取り組み」に関するアドボカシー活動

◆認定NPO法人 OurPlanet-TV

「Support and Survey on Young Generations/SOYプロジェクト~保健室および地域の健診データ記録・蓄積化~」(助成金額100万円、助成期間17年3月まで)

――放射線被曝による子どもの体調悪化を早期に把握し、健康管理を記録する仕組みの土台づくり。散在する検診の先進事例を集約し研究、養護教員たちと子どもの健康モニタリング指針を共有する。

◇ アドボカシーカフェ『3.11後の子どもと健康―学校と保健室は何ができるか』を’16年11月19日に開催。報告はこちらから。

◇ 中間報告はこちらから。

SOYプロジェクトメンバー(養護実践研究センター・「チェルノブイリ被害調査・救援」女性ネットワーク・OurPlanet-TV)、宮城県の小学校保健室を訪問 ©OurPlanet-TV

◇ 最終報告はこちらから。

【助成テーマ3】「見逃されがちだが、大切な問題に対する取り組み」に関するアドボカシー活動

◆NPO法人 WorldOpenHeart

「加害者家族の現状と支援を考えるシンポジウムの開催」(助成金額100万円、助成期間16年12月まで)

――加害者家族とレッテルを張られた子どもたちが、自ら罪をおかしたわけではないのに、教育の場からも排除され、進学・就職・結婚差別に悩まされているが、声を上げることも難しい。加害者家族について、多くの市民が情報を共有し、社会的排除から包摂へと認識が変わることを目指す。

◇ アドボカシーカフェ『加害者と被害者―家族支援について考える―』を’16年5月23日に開催。報告はこちらから。

◇ 中間報告はこちらから。

「加害者家族の子どもたちの支援」 仙台でシンポジウム ©WorldOpenHeart

◇ 最終報告はこちらから。

第3回(2014年度公募・助成期間15年1月~15年12月)

*ソーシャルジャスティス・ダイアログ2015(SJFフォーラム)を2015年9月11日に開催。報告はこちらから。

【助成テーマ1】「子ども・若者の未来に関する取り組み」

※テーマ1には株式会社日本財託様の指定寄付をいただきました。

◆移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連) 【助成金額 80万円】

『大学・高校進学における外国人特別枠の設置・拡充にむけたアドボカシー』

――日本人と外国人の進学格差を是正することを目的とする即効性が期待できる対策です。経済的不安定を背景とする進学格差を是正することは、子ども世代の貧困の再生産という貧困の連鎖を断ち切ると同時に多文化社会形成にもつながります。

◇ 中間報告はこちらをご覧ください。

◇ アドボカシーカフェ『教育の機会保障と多文化共生社会―貧困の連鎖を断ちグローバル人材養成につながる改革とは』を’15年7月6日に開催。報告はこちらから。

◇ 最終報告はこちらからご覧ください。

◆人身取引被害者サポートセンター ライトハウス 【助成金額 80万円】

『児童・青少年向け人身取引被害者のための専用サイト/アプリ開発プロジェクト』

――日本で唯一の人身取引被害者専門のホットライン事業を有する団体です。事業の背景として、近年子どもの性的搾取被害が増加していますが、取り締まる国内法は未整備であり、人身取引に対する取り組みは社会的・法的・文化的に先進諸国に比べて著しく遅れている点があります。被害の早期発見・被害者の早期救済のため、訴求力のあるコンテンツと広報機能を強化し、ホットライン事業がこれを支援します。

◇ 中間報告はこちらをご覧ください。

◇ アドボカシーカフェ『売買される日本の子どもたち―背景にひそむ人権意識とは』を’15年9月24日に開催。報告はこちらから。

◇ 最終報告はこちらからご覧ください。

【助成テーマ2】「原発事故による被害者支援」

◆市民科学者国際会議 【助成金額 80万円】

『放射線防護について情報・知見・取り組みを、市民と科学者が共有し、共に次の一歩を模索していくための第5回市民科学者国際会議の開催』

――低線量被ばくによる健康影響を示す新たな研究が多数発表されていますが、社会的に知られておらず、立場の違いから政府機関に正式には取り上げられることもありません。本国際会議は、正答のない現状で、政府や企業から独立した科学的知見と市民の視点に基づいて放射線の健康影響を再評価し、総合的な意思決定に寄与することを目的とし、被害者保護と放射線防護対策のプロセスを確立します。

◇ アドボカシーカフェ『原発事故後の言葉と民主主義―リテラシー・ワークショップVol.3』を’15年6月12日に開催。報告はこちらから。

◇ 中間報告はこちらからご覧ください。

◇ 最終報告はこちらからご覧ください。

第5回市民科学者国際会議での円卓会議(2015年9月22日) ©市民科学者国際会議

【助成テーマ3】「見逃されがちだが、大切な問題に対する取り組み」

◆ 生活保護問題対策全国会議 【助成金額 60万円】

『生活保護基準の引下げを阻止するとともに生活保護の捕捉率100%を目指す事業』

――生活保護利用者は、高齢・障害・傷病・母子など社会的・経済的に弱い立場におかれ孤立しがちですが、昨今のバッシングの影響で偏見が強まり、さらに声をあげづらい立場となっています。当事者ともに生活保護制度の削減に抵抗し、また、当事者の声を社会に届ける活動をし、正確なデータに基づく正しい理解を市民の間に広めることは、人権保障の重要な活動であるとともに、低所得者救済策と連動して国民経済全体の底上げにつながります。

◇ アドボカシーカフェ『生活保護―バッシングに抗して活用策を考える』を’15年5月13日に開催。報告はこちらから。

◇ 中間報告はこちらをご覧ください。

◇ 最終報告はこちらからご覧ください。

(25条大集会)「人間らしく生きたい。10.28生活保護アクションin日比谷」 ©生活保護問題対策全国会議

第2回(2013年度)

【助成テーマ1】「子ども・若者の貧困問題」 ※テーマ1は株式会社日本財託様の指定寄付による助成です。

◆「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク 【助成金額 99万3千円】

「生かそう!“子どもの貧困対策法”」市民のちから事業;

社会的に不利な立場に置かれている子ども・若者への支援を充実させ、日本の貧困問題を解決できるよう、2013年6月に成立した「子どもの貧困対策推進法」に関し、今後策定される大綱に実効性を持たせることを目指します。各分野の当事者や支援者からの声をとりまとめ試案・要望書を政府に提出することや、地方自治体と子どもの貧困問題の実態や解決に向けた実践例を共有し、地域の実情に即した地方自治体における計画策定と施策の実施を促進することを計画しています。市民からの提言をまとめる場として継続的に対話の機会をもち、「実効性のある大綱→施策の策定→見直し」というサイクルの仕組みの構築を進めます。

◇ 中間報告はこちらをご覧ください。

◇ アドボカシーカフェ『子どもの貧困―保育と当事者の視点から』を’14年6月15日に開催。 報告はこちらから。

◇ 最終報告はこちらをご覧ください。

市民の集い:「生かそう!子どもの貧困対策法」(2013年10月) ©「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク

【助成テーマ2】「原発事故による被害者支援」

◆ NPO法人 OurPlanetTV 【助成金額 100万円】

映像ドキュメント「27年目のウクライナ」プロジェクト;

チェルノブイリ原発事故から27年目のウクライナを取材し、低線量被爆による長期的な健康被害を直視するドキュメンタリーを制作します。低線量汚染地域の学校生活において、子どもたちが非癌系の健康被害により授業時間を短縮せざるをえない状況や、体力・学力の実態、保養システムに焦点を当てるとともに、健康診断と治療の仕組みを調査します。制作したドキュメンタリー映像をツールとして、低線量被爆に関するバイアスのない認識を促進するとともに、政府・自治体・医師・法律家・市民団体等の間で、社会対話の糸口をつくります。これらを通じて、福島原発事故以降、日本政府が続けてきた「避難政策」「生活支援策」「健康調査政策」などの抜本的転換を目指します。

◇ 中間報告はこちらをご覧ください。

◇ アドボカシーカフェ『27年目のチェルノブイリから考える、 日本の子どものいまと未来』を’14年4月9日に開催。 報告はこちらから。

◇ 最終報告はこちらをご覧ください。

ウクライナの学校を取材(2013年11月) ©OurPlanet-TV

【助成テーマ3-1】「見逃されがちだが、大切な問題に対する取り組み」

◆ 公益社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本 【助成金額 50万円】

名張毒ぶどう酒事件・奥西勝死刑囚と袴田事件・袴田巌死刑囚の再審開始を通した死刑廃止の世論喚起事業;

両死刑囚が受けた密室での取り調べや、偽装が疑われる鑑定の問題点を周知させ、日本の刑事司法制度の見直しの大きなきっかけをつくるため、一刻も早い再審開始と釈放を勝ち取る緊急再審請求キャンペーンを行います。最新のDNA鑑定で疑われている冤罪の可能性があるにも関わらず自白を偏重し続ける両事件の裁判を課題として、冤罪を晴らすという正義を貫く可能性を閉ざす死刑制度の是非を議論する場を醸成していきます。署名集めや、両事件を題材にした映画「約束」・「BOX袴田事件命とは」の活用を実施します。

◇ 中間報告はこちらをご覧ください。

◇ アドボカシーカフェ『裁判員制度がなげかける死刑の情報開示』を’14年3月27日に開催。 報告はこちらから。

◇ 最終報告はこちらをご覧ください。

袴田巌さん支援集会後、静岡地検に約4万人の署名を提出 ©アムネスティ

【助成テーマ3-2】「見逃されがちだが、大切な問題に対する取り組み」

◆ NPO法人「環境・持続社会」研究センター(JACSES) 【助成金額 50万円】

原発輸出による社会的不公正・途上国市民の被害回避を実現する政策・体制構築のためのアドボカシー活動 ;

「原発の立地地域は貧困地域が多い」「事故が起きた場合、立地地域に甚大な被害を押しつけることになる」「廃棄の目途すら立っていない放射性廃棄物や核拡散による核戦争の脅威を将来世代に付与する」といった問題がある一方で、国内産業界は多大な利益を得るという社会的不公正を拡大させる原発輸出を、福島で事故を起こした日本が行うことのないよう政府の動きを正していきます。立地先の安全性を十分に確保するための厳格な審査基準や体制の構築、関連政策の透明性ある実施にむけた市民参加の確保を促進します。

◇ 中間報告はこちらをご覧ください。

◇ アドボカシーカフェ『トルコへの原発輸出から、日本の原発政策を考える』を’14年4月18日に開催。報告はこちらから。

◇ 最終報告はこちらをご覧ください。

トルコ・イスタンブールの日本領事館前にて、日本での活動と連動した抗議行動 ©JACSES

第1回(2012年度)

※2012年度の「原発事故による社会的弱者の支援」へのアドボカシー活動 は該当なしとなりました。

【助成テーマ】「見逃されがちだが、大切な問題に対する取り組み」へのアドボカシー活動

◆NPO法人レインボープライド愛媛 【助成金額 96万円】

「地方都市・松山における性的マイノリティの理解を目指す社会対話の挑戦」

同性愛や性同一性障がいなど、さまざまなセクシュアルマイノリティ*が自分らしく活き活きと生活できる社会を目指して四国・松山で活動中。当事者に対する偏見が根強いなか「多様性を認めあう誰もが生きやすい社会」実現のため、社会や行政・教育機関などへと働きかけを行っています。

*LGBT(ゲイ、レズビアン、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字)と表現する場合もあります。

◇ アドボカシーカフェ『セクシャル・マイノリティのことを知り、誰もが生きやすい社会を目指して』を’13年3月23日に開催。 報告はこちらから。

◆ NPO法人 監獄人権センター 【助成金額 23.8万円】

「刑務所出所者の社会復帰を促進するための包括的な政策提言基盤整備」

受刑経験者が社会復帰しやすい環境を実現するため、福祉団体、更生保護団体、ホームレス支援団体、生活保護申請支援団体等の市民団体の経験を共有する意見交換と、その政策提言基盤整備事業を行う。

◇ アドボカシーカフェ『受刑者の社会復帰支援の課題をさぐる』を’13年2月1日に開催。 報告はこちらから。

更生保護の専門団体、社会福祉士によるNPOなどと連携したシンポジウム(2013年6月) ©監獄人権センター

◆ 多様な学び保障法を実現する会 【助成金額 50万円】

「子どもの多様な学びを実現するための立法をめざす活動」

ネットワーク型の団体で、フリースクールやシュタイナー教育、デモクラティックスクール、外国人学校、インターナショナルスクール、ホームエデュケーション等、既存の学校に通う以外の、多様な子どもの学びの在り方、育ち方を公的に認め、支援を求めるための活動を行っている。法制化を明確にめざすために、対話の機会を学習会・講演会・フォーラム等で設け、立法に必要な議員や行政への働きかけを行う。これらの普及・啓発のツールとしてパンフレットを作成する。

最終報告はこちら(2014年3月31日助成期間終了)

◇ アドボカシーカフェ『子どもの学習権を保障する「多様な学び保障法」実現のために』を’13年2月28日に開催。報告はこちらから。