ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)アドボカシーカフェ第89回開催報告

摂食障害に影響をうける人が

しなやかに生きられる社会とは

―当事者の声から考える―

2025年3月8日、ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)は、ふくおか摂食障害ともの会から江上彩音さん(代表/創設者)、RYOさん(大学1年生/会員)、SAKIさん(大学3年生/会員)をゲストに迎えてSJFアドボカシーカフェを開催しました。

摂食障害の背景として、勉強と外見という2つの評価軸で頑張らないと、学校では認められないという価値観に凝り固まったことが、RYOさんから挙げられました。日本はルッキズム社会であり、周囲からの容姿に関する無責任な言葉で傷ついたことも、SAKIさんから挙げられました。外見で評価される社会と学歴社会の相似性が指摘され、体重やサイズ、点数といった数字で評価されることへの強迫観念が根底にあることが浮き彫りになりました。

そういった環境の中、「ありのまま」の自分が肯定される経験を幼少期からしてこなかったことが、摂食障害の原因だとの考えをRYOさんは示し、自分で自分を認めていなかったから、頑張って痩せた姿を誰かに認めてほしいと思っていたとSAKIさんは語りました。

完璧主義で弱音を吐けず、自分に対する評価が変わることへの不安から、辛さを周囲に打ち明けられなかった経験をRYOさんは語り、摂食障害の実態を知ってもらえて正しい理解が広まることが望まれました。摂食障害への理解を促す白書を作成する考えを江上さんは表明し、これまで摂食障害を知らなかった人が当事者と接しやすくなるためには、どういった情報があるとよいのか問いかけました。この白書の基となる実態調査からは、摂食障害で困っていても自分を責め、恥や罪の意識から周囲に相談できず、孤独に陥っている当事者の実態が明らかとなったことが、江上さんから説明されました。参加者からは、男性で摂食障害のある方々が非常に息苦しさを感じていることに切り込むことや、拠点病院のある福岡とそうでない地域との差を補完していくことの必要性が提言されました。

また、同じように悩む若者と関われる機会がSAKIさんから望まれ、安心できる場で、経験を伝え合って、共感できる仲間と出会えるコミュニティをつくっている「ふくおか摂食障害ともの会」の活動の重要性をコーディネーターの宮下萌さん(弁護士/SJF審査委員)は強調しました。

現在は、寛解あるいはその途上にあるゲストの3人。回復のプロセスが振りかえられました。学校と家庭だけの狭い世界から新しいコミュニティに飛び込んでみたら、自分の幸せの基準が変わって、世間の評価軸にあわせて苦手なことを頑張るより、得意なことに向かう方が未来は明るいと思えるようになったとRYOさん。「自分は無価値な人間」で「自分は何もできない」と思っていたけど、周りが「そうじゃないよ」と度々言ってくれて、「自分をそんなに卑下しなくていいのかな」と思えるようになったとSAKIさん。まずは、本人が「ありのままでいいんだ」と腑に落ちることの重要性が浮き彫りになり、自分を認められるに至るまでの内省のプロセスに伴走する専門家の支援も望まれました。

詳しくは以下をご覧ください。

目次

——江上彩音さんのお話:「摂食障害の当事者の実態」——

私からは、これまでの調査を通して見えてきた当事者の実態についてご紹介したいと思います。私は「ふくおか摂食障害ともの会」の代表をしております。私自身も摂食障害の当事者であり、20年以上、摂食障害を患った経験を持っています。

まず摂食障害について簡単に説明します。摂食障害は精神疾患の一つで、何等かの心の問題が食べるという行為の異常に現れる疾患です。症状は、医学的な細かい分類をさておき、大きく、拒食と過食の二つがあると捉えていただければと思います。拒食から過食に移行したり、拒食と過食を行ったり来たりするケースもあります。いずれにしても、痩せ願望や肥満に対する恐怖を持っている方がいらっしゃいます。過食の場合は、嘔吐や下剤乱用を伴う方もいらっしゃいますので、見た目に極端に太っているなどの特徴がない方もいらっしゃいます。

患者数は、厚生労働省の統計では22万人と言われていますが、あくまでも医療機関を対象とした統計であって、医療につながっていない方も含めると、潜在的にはより多くの方が困っていると言われております。治療が必要な患者数は40万人近くであるとか、女性の10人に1人が生涯のうちになり得るという説もあります。私の感覚としても、22万人というのは氷山の一角で、本当に多くの方が実は人知れず困っている病気ではないかと思っております。

当事者に関しては、10代から20代の女性に多いと言われていますが、若い時に発症して治らないまま、40代・50代を迎えていらっしゃる中年の患者様も増加していると言われています。また、コロナ禍を背景に、小学生など低年齢化も進んでいるとも言われています。さらに、女性のみならず男性でも当事者はいらっしゃいますので、年代や性別に関わらず、誰もがなりうる病気であると言えます。

「ふくおか摂食障害ともの会」は、2022年に立ち上げました。活動のメインは、当事者の交流の場づくりで、オンライン上で月に1回、当事者が集まって気持ちを共有しあうオンライントークを運営しています。

その中で、これまで延べ200名ぐらいの方々と交流をしてきたのですが、皆さん、病気の原因を自分だけの問題に帰結しがちで、自己責任だと捉えている方が多いのです。でも、よく考えてみると、治療者や治療施設の少なさ、支援の少なさ、病気のことが理解されづらいこと、見た目が重視される社会の風潮など、周囲の状況にも問題があり、改善すべきところがあるのではないかという考えを持つに至っております。そこで、シンポジウムの開催や、アドボカシー活動など、社会への問題提起にも活動の幅を広げています。

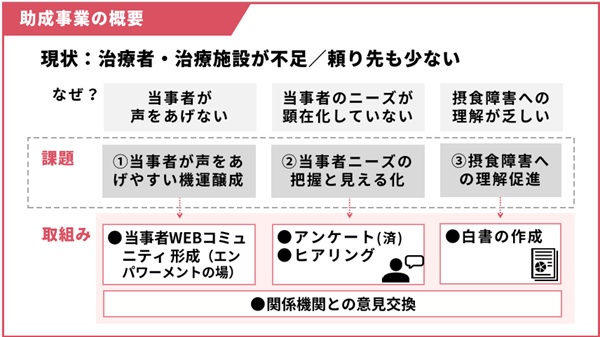

今回SJFの助成を受けている事業の全体像はこの図(上掲)の通りで、摂食障害の当事者をめぐる状況を改善するという目的で行っています。この①②③の3つの課題に対応する形で、黒丸でお示しした5つの取り組みを進めております。今日ご紹介するのは特に②で、当事者のニーズの把握と見える化を目的として実施した、アンケート調査とヒアリング調査の結果の一部をご紹介します。

摂食障害で困っていても自分を責め、恥や罪の意識から周囲に相談できず、孤独に陥っている実態

まずアンケート調査についてです。当事者を対象とした大々的な実態調査は、まだ例が少ないです。今回の調査は、2024年2月から3月に実施し、全国の当事者155名から回答をいただきました。年代は10代から50代まで、幅広く回答いただいております。症状は、拒食と過食(嘔吐・非嘔吐を含む)が半々ぐらいです。症状の継続年数は5年未満と短い方から、中には20年・30年という方もいらっしゃいました。

当事者がどんなことに困っているかを選択式でお聞きしたところ、困りごとは実に様々でした。身体面と心の面での不調が多く挙げられましたし、「食事が楽しめない」、「時間が取られる」、「金銭的な負担」といった、社会生活を送る上での困りごとも多く挙げられてあげられていました。

摂食障害を患っている自分自身に対してどんな気持ちを抱いているかをお聞きしたところ、「不安」を感じているという回答は実に96%に達していましたし、「自分を責める」、「惨め」、「孤独」、「恥ずかしい」といった気持ちも多くの方が感じておられました。この辺りは当事者でない方には理解しづらい部分かもしれません。特に、過食で嘔吐を伴う方には、「なんで自分はこんなことをしてしまうのか」、「食事を自己管理できない自分は意思が弱いんじゃないか」と自分を責める気持ちがあることが読み取れます。

相談相手の有無についても尋ねたところ、相談相手がいる方が約半数で、残りの方は相談できないという状況です。その理由として、「相談しても意味がない」、「理解してもらえない」といった声が多く挙げられておりました。

ふくおか摂食障害ともの会につながっている方は、ともの会で病気を話せるぐらいには回復している方であって、病気の初期段階の方を含めると、「人に相談できない」という方は、この数字以上にいらっしゃるのではないかという感覚を持っています。

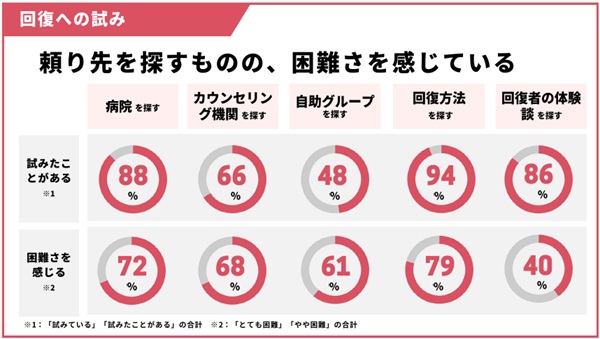

回復への試みについても尋ねました。ここに挙げたように(上掲)、「病院を探す」、「カウンセリング機関を探す」等について、試みたことがあるかどうかと、その試みに関して困難さを感じたかどうかをお聞きしたところ、どの試みも多くの方が試みたことがある一方、困難さも感じていらっしゃるという状況が明らかになりました。

摂食障害の症状には役割があるからこそ、症状がなくても自己肯定できる状態を目指すことが重要

次にヒアリング調査から見えてきた状況をご紹介します。ヒアリング調査は、当事者の方が「どういう背景があって摂食障害を患ったのか」や、「どういった回復プロセスを経たのか」など、個々のストーリーを深掘りしたいという目的で実施しております。目標20名、これまでに10名ほどの方にヒアリングを行いました。

特に印象的だったのが、「症状はあなたにとってどんな存在でしたか」という問いに対する回答でした。

過食の方からは、「最悪で、最愛のパートナー」、「相棒」、「克服したいが手放せない存在」、「ストレス発散、寂しさが紛れる存在」、「精神安定剤」、「唯一自分を幸せな気持ちにさせてくれる存在」、「自分の汚さ・弱さを見せるもの」、「時間泥棒」などが挙がりました。過食することは、ストレス対処や支えになるというプラスの作用がある一方で、時間が取られる・虫歯が増える・体力を消耗するといった副作用を伴っている状況や、「手放したいけど手放せない」という矛盾や葛藤を抱えている状況がよくわかると思います。

拒食の方からは、「努力すれば必ず結果が出て、安心できるツール」、「痩せていることで優越感を感じさせてくれる」、「辛いこと(学校や人間関係)から守ってくれる」、「親や家族に甘えて良いというpermission(許し)を与えてくれる」、「症状のおかげで頑張らなくてよい・特別でいられる」などが挙がりました。痩せていることや、食事を自己管理できていることが、優越感や特別感につながっていること、症状に守られていることなどが読み取れます。

一般的に、疾患における症状は、忌まわしく早く取り除くべきものですが、摂食障害の場合は、症状が支えになっているなどプラスの作用を持っているので、ただ単に症状を取り除けばハッピーというわけではありません。それ以上に、症状がなくても安定していられること、症状以外のストレス対処法を身につけること、症状がなくても自己肯定できる状態を目指すことが大事だと思います。

まとめとしては、当事者の困りごとは実に様々ですが、困っていながら自分を責め、恥や罪の意識から周囲には相談できず、孤独に陥っている方も多く、必要な支援につながることも難しく、症状が長期化している方も少なくない状況がうかがえました。また、症状は当事者にとって何らかの役割があるので、ただ単に症状を引き剥がすのではなく、その症状の背景にある問題と向き合う必要性も改めて感じることができました。

これらの実態調査の結果を踏まえて、ふくおか摂食障害ともの会では、25年末までこの事業を進めていきます。その中で、当事者にとってどんな支援があったらいいか、社会がどうあったらいいかについて、引き続き考えていきます。本日はこのような機会いただきましたので、望ましい周囲の対応や社会の在り方について、皆様との対話を通して、今後の検討のヒント探れればありがたいです。

この調査について詳細なレポートをホームページで公開しておりますので(こちらから)、ご関心のある方はご覧いただければ幸いです。

宮下萌さん) 江上さん、ありがとうございました。摂食障害の症状がその人の支えになっているということで、単に症状を無くそうとするだけではなく、社会的な背景はどのようなもので、どう改善していけばよいのかということについて、後のパネルディスディスカッションでもお話していただければと思います。

——RYOさんのお話:「私と摂食障害」——

まず、自己紹介させていただきます。今、大学1年生で、摂食障害は、高校1年生の時に拒食になって、高3ぐらいから過食に移行しました。今ようやく過食から少しずつ回復しているという状況です。ふくおか摂食障害ともの会には2023年9月から参加させていただいております。

高1の時に受験のストレスがあり、それによって体にすごく負担が来ていてきていることへの自覚がなく、そのまま勉強を続けていたら、だんだん体重が落ちていきました。そして高3の時に、ひと口食べたら一気に過食したくなり、過食が2~3年ほど続いたのですが、だんだん自分で解決策を練って頑張った結果、今少しずつ回復しているという状況です。

勉強と外見という評価軸で頑張らないと学校では認められないという価値観が形成:摂食障害の背景例

私から、「摂食障害の社会的背景」と、「摂食障害の人とどのように接していけばいいか」についてお話してみたいと思います。

実態は私も、先ほど江上さんがお話しになったように、個人個人で背景は色々あると、ふくおか摂食障害ともの会のオンライントークに参加して思っていますので、私にとっての社会的背景と、私が周りの人にどういうふうに接してほしかったかという私個人のお話をさせていただきたいと思います。

まず結論から話させていただくと、学校という世界がすごく狭すぎるというのが、私が摂食障害になってしまった原因だと今は思っております。その判断根拠として主に三つあります。一つ目は、勉強と外見が学校の中で評価軸として大きく存在していとすごく感じていたことです。二つ目が高校生や中学生だと居場所が家庭と学校しかなくて、そこに居場所がないと、もうどこにも居場所がなくなってしまって、すごく辛かったと思っていることです。三つ目が、講義型の授業で教えてもらうことが多くて、自分の意見を持って周りに発信することがあまり無いということです。この三つが合わさって、私の場合は凝り固まった価値観が形成されてしまいました。

勉強と外見という二つの評価軸で頑張っていかないと、学校という世界では認められないのだと、価値観として凝り固まったものが形成されたので、それに依存してしまったところがあります。その結果、行き過ぎたダイエットをしてしまって、摂食障害を発症しました。

新しいコミュニティに飛び込んでみたら自分の幸せの基準が変わった:摂食障害の回復プロセス

ここから、今ようやく私は回復に向かっているのですけれども、それには何が必要だったのか。それは、学校という狭い世界以外の人の世界に自分で行ってみることが重要だと感じています。アルバイトや趣味でもいいですけど、全く今まで関わりがなかったコミュニティにいきなり飛び込んでみることで、こういう生き方をしている人もいるのだというのが見えてきて、自分の中の幸せの基準が変わりました。当初は体型と勉強だけだったのが、例えばちょっと料理しているだけでも楽しい人もいるし、本当に幸せの基準は人それぞれだというのを、いろんなところに行くことで学ぶことができて、今まで凝り固まっていた価値観を自分なりにアップデートしていった結果、今ようやく生きやすくなっております。

自分の評価が変わる不安、完璧主義で弱音を吐けない、相談窓口も見つからない:摂食障害で孤独に

摂食障害の実態が知られて、普通に接してもらえれば、打ち明けやすいのではないか

三つ目の、摂食障害の人が周りにいたらどんな風に接したらいいかについて話します。私自身、摂食障害だということを両親に言えなくて、両親から「なんで食べないの?」と言われたり、友達からもいろいろ言われたりしました。でも、摂食障害であることが自分の心の支えとなっていたので、病気であることを周りに言えませんでした。いろいろ聞かれましたが、病気や、食、体形の話はできればしてほしくないと思います。

そもそも、病気であることを周りに打ち明けられないというのがあります。その理由には大きく三つあります。一つが、摂食障害の人には完璧主義なところがあって、それ故に、弱音を周りに打ち明けられないというのがあります。二つ目に、そもそも相談窓口が少なくて、当時、私もネットで誰にも知られずに相談できるところを探したけど、本当にどこにもなくて、すごく孤独感がありました。三つ目に、自分が周りの人に打ち明けた時に、周りの人の自分に対する評価が変わってしまうのではないかと不安だったというのがあります。この三つがあるので、打ち明けるのにすごく勇気が要りました。

私が打ち明ける前に友達は気づいていたと思います。すごく体重が落ちていて、何か困っていることがありそうだなとは思われていたと思います。でも、基本的に病気の話はせずに、普通に接してもらっていて、それが自分にとっては助けになっていました。もしそこで、両親に責められたような感じで責められてしまうと、居場所が無くなってしまうような感覚があるので、本人が打ち明ける決心がつくまで普通に接していただけるのがありがたいなと思っております。

友達が普通に接してくれていても、打ち明けづらい理由としては、摂食障害を友達もあまり知らなくて、「痩せているけど、なんでなんだろう?」みたいな感じで、実態が知られていないというのを知っていたからです。摂食障害の実態が周りの人に浸透できれば、「どういう病気なのか分からない」という不安感を周りに持たれず、打ち明けることができるようになるのではないかと思っております。

宮下萌さん) RYOさん、ありがとうございました。 RYOさんのご経験としては、学校という場が勉強と外見の二つしか評価軸がないところで、スクールカーストの問題など、複雑で構造的な問題が背景にあると思います。若い方で摂食障害になる方が多いというで、そこも大きな問題だと思いました。

今日ご参加いただいている方、もしかしたら身近にそういう方がいらっしゃるかもしれません。どうしてほしいかというと、普通に接してほしいというお話でした。まずは、摂食障害の実態を知ることが重要なのではないかという問題提供をいただきました。

—SAKIさんのお話:「摂食障害の当事者であった私が今振り返って思うこと」—

私は今、大学3年生ですが、中学2年生から今までの9年ぐらいを振り返ってお話させていただこうと思います。

まず簡単に自己紹介させていただきます。私は教育学部に通っていて、特に臨床心理学といって、カウンセリングや精神疾患を持つ方に対する支援などに興味があります。そのきっかけは、私が実際に摂食障害という精神疾患を患ったことです。

今までの私と摂食障害の付き合いをお話しさせていただこうと思います。私は中学2年生の夏に摂食障害の中でも拒食症という、ご飯が食べられなくてすごく体重が落ちる病気を発症しました。当時を振り返ると、標準体重だったにも関わらず、年頃の女の子だったから痩せたいという気持ちがあって軽く始めたダイエットで、ちょっと体重が落ちたのです。それで、「自分は頑張ったら体重を減らすことができるんだ」とか、「自分は努力したら体重減るし、体重は数字だから目に見えて結果が見られるし、ダイエットは努力を裏切らない」と思って、そこからダイエットの沼にはまってしまいました。

体重が半年で15kg位落ちて、30kg位までになってしまって、生命の危機みたいな感じで、医者の判断で強制入院になりました。それが中学2年生の秋で、精神科の閉鎖病棟という、症状が重い精神疾患を持たれた方が入院する病棟に半年間ぐらい入院しました。入院しても、食べることや体重が増えることに対する恐怖というのは、入院しただけでは変わらず、病状の回復には直接的には至らなかったと、今振り返って思っています。

半年間入院した後、退院しました。中学3年生になって、今度は、今まで全く食べられなかった分を体が取り戻そうとして、栄養をすごく摂るようになって、食べても食べても足りないし、太る恐怖はあってもお腹が苦しくてもいっぱい食べちゃう。で、また罪悪感に苦しむというループをずっと繰り返していました。これは「回復期過食」と言って、ずっとあまり食べていなかったから体が栄養を欲するために起こる過食なのですけど、どんどん体重が増えていきました。

それで、健康的で病的でないぐらいまで体重は回復したのですけど、高校に入学してから大学2年生、去年ぐらいまでは非嘔吐過食症に移行しました。なにかストレスがあったら食べ物をいっぱい買って、5分ぐらいの短時間で口に詰め込んで、罪悪感で死にたくなってしまう。そういう、痩せたい気持ちはあるけど、食べてしまうみたいなのを4年間ぐらいずっとやっていました。拒食期の2倍以上かと思うぐらいの体重になってしまい、体型にもともとコンプレックスがあったのに、太ってしまってもっと体形にコンプレックスを持つようになったり、醜形恐怖症といって、自分の顔が醜いから外にもマスクがないと出かけられず、鏡で常に自分の顔を確認してしまうといった恐怖もずっとあったりしました。

現在、大学3年生ですけど、今の自分の感覚としては、寛解かなと感じています。痩せ願望や過食が絶対的にゼロになったわけではないけど、頻度や過食した後の気持ちに変化があったと感じていて、「まあ、いっか」位までは思えるようになったので。

ルッキズム社会、周囲からの容姿に関する傷つく言葉、摂食障害への理解不足:摂食障害の背景例

ここで、私が先ほど述べた病歴を踏まえて、摂食障害の社会的背景についてお話させていただこうと思います。

摂食障害になる原因には、人的な背景と、社会的な背景があると考えています。今回は、社会的な背景に絞ってお話させていただこうと思いますが、私自身の性格や私が育ってきた家庭環境など個人的な背景も摂食障害の原因としてあるということは知っておいていただきたいと思います。

社会的背景の一つ目として、日本はルッキズム社会だなとすごく感じていて、それが痩せ願望を生み出しているのではないかと感じています。二つ目に、周囲から、友達や先生、親などからの容姿や体形に関する無責任で傷つくような言葉があると感じています。三つ目としては、摂食障害に対する正しい知識や理解がまだ社会には浸透していないことも原因ではないかと思いますので、一つずつお話させていただこうと思います。

まず、日本はルッキズム社会だというのは私自身がすごく感じています。日本や韓国には、「痩せている=美しい」といった社会的な美的価値観があると感じています。例えば、テレビで見る女優やアイドル、インフルエンサーはみんな痩せていて、それが美しいとされている。そういうのを見て育つと、若い女の子たちに、「こういう子たちが美しいんだ」とか、「こういう子たちみたいになれば、自分もチヤホヤされるんじゃないか」といった価値観が無意識にすり込まれるのは、当たり前のことなのではないかと思っています。容姿や体形に関する関心が強いとも感じていて、テレビや雑誌では、何々ダイエットとか、何々したら3日で-3キロとか、YouTubeでも何々センチ・何々kgの日常といった話題が多くあることが原因ではないかと思っています。それを生み出しているのはSNSで、若い女の子たちがそういう情報に簡単にアクセスできる環境に今の日本はなっているというのが、こういうルッキズム社会を生み出して、痩せ信仰につながっているのではないかと感じています。

2つ目として、周囲からの無責任な言葉があって、これは私自身の話からさせていただこうと思います。 私は決して摂食障害になる前も別に太ってはなかったのです。でも、別に痩せてもいなかった。いわゆる標準体型で、医学的には一番健康とされている体型だから、痩せる必要は更々なかったのですけど、周りの女の子たちがとても細かったのです。それに比べると自分は体重もあって見た目もちょっとムチムチしていたから、ちょっと体重が増えただけで「さきちゃん、太った?」、「さきちゃん、痩せたら可愛いのに、痩せなよ」、「ムチムチだね」とか、細い子を見て「○○ちゃん、細くてかわいくない?」とか、そういう言葉が、自身の体型や容姿に対するコンプレックスの原因になっていったと強く感じています。

言った本人は、「そのムチムチが可愛いじゃん」みたいに思ったのかもしれないし、傷付けようという悪意を持った発言ではないというのも分かるけど、言われた側としては一生残る。「自分はやっぱり太ってるんだ」とか――全然そんなことはなかったんですけど――、「痩せれぱ、可愛いんだ」とか、小さい頃から周囲の発言によって潜在意識の中に持つようになりました。

3つ目として、摂食障害という病気に対する正しい知識や理解が日本の社会にはまだ浸透していないと感じます。私も摂食障害になる前は、例えば仰天ニュースでけっこう拒食症の方が取り上げられていたから見ていて、「こんなに痩せるまでダイエットするって怖いな」と、摂食障害を普通にダイエットのし過ぎでなる病気だと思っていて、心の病気だとは思っていなかった。正しい知識や理解を持っていないと、分からないのではないかと思います。例えば、「拒食はダイエットの病気」と言われたことがありますし、拒食症で食べられない時に「そんなにダイエットしなくていいよ」、「十分、痩せてるじゃん」と言われたり、過食した時には、「なんでそんな食べるの?」みたいな注意も受けたり、「食べ過ぎ」や「甘え」のように捉えられたりしました。「私は食べたくて食べているわけじゃないのに」とか、「なりたくて拒食症になっていないのに」と思った記憶があります。摂取障害に対する正しい知識や理解は広まっていないことも偏見を助長する原因となっていると思います。

ありのままの自分を肯定してくれる存在、同様に悩む子と関わる機会、病気への理解:求められる支援

以上を踏まえて、渦中にいた時に欲しかった周りからの支援を三つ挙げさせていただきます。一つ目に周囲の人からの病気に対する理解、二つ目に私と同じように悩んでいる若い女の子たちと関わる機会、三つ目に、ありのままの自分を肯定してくれる人の存在を挙げます。

まず、周囲の人からの病気に対する理解。私の周囲の人たち、親や先生、友達は摂食障害についてあまり知らない人が多く、私の表面だけを見て私を理解しようとしていたのがすごく辛かったです。例えば、私は家では過食して落ち込んでいるけど学校では明るく振る舞っていて、それを見た学校の先生からは「明るくて元気そうなのに、なんで学校に来ないの?」 とか、「なんで成績がそんなに下がっているの?怠けているんじゃない?」と言われたことがありました。でも実際は、ネガティブな気持ちを知られたり、他の人たちに同情したりしてほしくなかったので、辛い気持ちを隠して明るい自分を演じていただけなのに、その表面だけで私を理解しようとされたのがすごく辛かったです。周りに100%理解してほしいとか、同情してほしいという気持ではなくて、私が今持っている辛さに寄り添う姿勢を見してほしかったなという気持ちがあります。

二つ目としては、同じように悩んでいる女の子たちと関わる機会。悩みや辛さを人に打ち明けずに自分だけで抱え込むことに対して、「すごく孤独だな」と思っていました。同じような悩みを持つ若い女の子たちと関わることで、「こんなに辛いのは自分だけじゃないから頑張ろう」と思えたのではないかと思います。私が通っている大学で、先日、たぶん過食症かなと思う子と話す機会があって、過食のしんどさなどを言い合える友達が一人できて、そういう子と関わると、「過食して辛くて死にたいほどの悩みを持っているのは自分だけじゃないんだ」と思えて、「仲間がいるな」という感じがします。そういう若い女の子たちと関わる機会が、孤独を感じていた当時からあれば、違ったのではないかと思います。

三つ目に、ありのままの自分を肯定してくれる存在を挙げさせていただきます。当時の自分はすごく自己肯定感が低くて、全て自己否定してしまって、私なんか生きている価値がない、私は無価値だと、すごくネガティブでした。それに加えて、愛に飢えていました。親も仲が悪かったし、先生もあまり理解してくれなかったし、友達には本当のこと言えず、本当の自分を分かってくれる人や、100%自分を愛してくれる人が当時いなくて、ずっと心にぽっかりと穴が開いていた感覚だったのです。その穴を埋めてくれる存在がいたらよかったなと思っています。

宮下萌さん) SAKIさん、ありがとうございます。 摂食障害の渦中でほしい支援として挙げられた、「ありのままの自分を肯定してくれる存在」のためにも、やはりコミュニティはすごく大事だと思うのです。自分の経験を伝え合って、共感し合えて、自分一人ではなかったんだなと思えるコミュニティづくりは大事だと思うので、ともの会のご活動は本当に重要だと改めて思った次第です。

—パネル対話(江上彩音さん・RYOさん・SAKIさん・宮下萌さん)—

宮下萌さん) みなさん摂食障害となる社会的な背景をお話しくださいましたが、もう少し掘り下げていきたいというのが一点と、摂食障害の方への支援や対応はどのようなことが今後求められるのかについてもお話できればと思います。さらに、回復のプロセスにあたって、何か変わったことがあれば、どのようなことがあったのかについてもお話を伺えれば幸いです。

では、まず摂食障害の社会的な要因について、お互いのお話を伺ってコメント等ございますか。

数字で結果を追い求めてしまう強迫観念や、女性は綺麗でなければいけないという規範意識の強制感:摂食障害の社会的背景例

江上彩音さん) RYOさんとSAKIさんもそれぞれ違う視点を出していただいたと思います。RYOさんからは学校の世界が狭すぎることが挙げられ、SAKIさんからはルッキズムや周囲の言葉・理解不足が挙げられました。SAKIさん、学校の世界に関して何か思うところがありますか。

SAKIさん) 私にとってそれは新たな視点ですが、学歴と体重・ダイエットは似ていると思います。頑張ったら頑張った分、体重は減るし、点数も頑張ったら頑張った分上がるし、目に見えて数値化できることで私自身の努力が測れるという点が似ていると思っています。

宮下さん) 先程のお話でも、SAKIさんの「数字は努力を裏切らない」という言葉がすごく印象的でした。そこは、RYOさんもおっしゃっていたように、学歴や勉強も結果が出やすい分野ではあると思います。やはり目に見える結果に脅迫観念を抱かされるような社会構造が問題の背景に近いものがあるのかなと、伺っていて思いました。

江上さん) 確かにそうですね。RYOさんはその辺り改めていかがですか。

RYOさん) 今話していた時に、当時の辛さがよみがえってきました。当時の感覚としては、学校の中にいると、もう毎日毎日テスト等で評価され続ける感じでした。それをあまり気にしない方もいると思うけれど、私の性格や家庭環境も影響していて、やるか・やらないか、100点か・0点や赤点かという思考だったので、評価され続けている日々の中で、いかに人より上に行くかばかり考えていて、100点を常に目指し続けなければいけないという感覚でした。

宮下さん) 評価され続けることへ脅迫観念があることと、先ほどSAKIさんがおっしゃったルッキズムによって常に綺麗でいなければならない・細くいなければならないという規範意識を強制されるような社会構造が背景にあることが似ていると思いました。

江上さん) ともの会のオンライントークに来られる方は、様々な背景をお持ちですが、共通しているのは、みなさん努力家で頑張り屋さんであることです。ダイエットにしても、数字で見えやすいという点で、のめり込んでしまう方が多いと感じます。また、世の中からのメッセージや、周囲からの言葉を敏感に感じて受け止める方も多いと思います。社会の問題とそれを受け取る側の個人の問題と、両方がリンクした時に、摂食障害という形になって現れるのかなと思います。

回復のきっかけ 自分と向き合うプロセスから

宮下さん) その病状が寛解して、摂食障害が過去のものになりつつあると感じられた時は、その数字を達成することを、自分を追い詰めてまで考えなくてもいいとマインドチェンジされたのか。ほかに理由があったのか。そこら辺も伺ってよろしいでしょうか。

SAKIさん) 特にこれといったきっかけはないのです。中学2年生からずっと病気だったから、8年ぐらい付き合っていて、その長い年月、病気の山あり谷ありを経て、その波が小さくなってきたと感じているだけで、特別なきっかけはないです。強いて挙げれば、あまり体重や体型にこだわらなくなったということです。全くこだわらなくなったわけではないし、今でも痩せたいとか細くなりたいとか綺麗になりたいという気持ちはあるけど、脅迫的な観念から自分を病的に追い詰めるようなことはなくなって、痩せたいと思いすぎなくなってから楽になりました。

宮下さん) それは、ありのままの自分を受け入れるプロセスのお話とも少しつながることなのかもしれないと、伺っていて思いました。RYOさんは何かきっかけ等はございましたか。

RYOさん) はい、明確に私はありました。高校生の時に受験の志望校を高く立てていて、その目標に向かって全力疾走している感じでした。受験が終わった時に、その志望校には落ちてしまったのですけど、「やりきった」という感覚は自分の中にあって、でも「自分は幸せじゃないな」と感じたことが一番大きいです。自分の今まで持っていた価値観を見直すきっかけになったので、そこがターニングポイントだと思います。

回復プロセスは、自分自身と向き合う中で健康的な価値観を育て、症状に依存しなくてよい状態になる過程

宮下さん) 「幸せじゃないな」と思えるには、マインドチェンジがすごくあったと思うので、RYOさんには受験で一つ大きな山を超えたということがきっかけだったのですね。

江上さん、そういうきっかけが明確にある方とそうでない方について、ヒアリング等を通じてお話いただいたことがあれば共有いただけますでしょうか。

江上さん) ともの会のオンライントークに参加される方の中には回復した方もいらっしゃるので、どう回復したかが話のテーマになることがありますが、特効薬がない、一概には言えないというのが、大半の方の感触かと思います。

それはヒアリングでも同じで、何か一つの要因があったから劇的に変わったという答えは少なく、地道に自分と向き合うプロセスを積み重ねたことで今がある、という方が多いですし、自身の実感も同様です。

摂食障害という症状に依存しないと自分を保てない状態から、依存しなくても良い状態になるには、価値観や思考の見直しが必要ですが、人間、頭では分かっていても、できないことはたくさんあります。頭では食べないといけないと分かっていても怖くてできないとか、いろいろな葛藤を経る人が多いと思います。

ただ、摂食障害は体への負担など副作用が多いので、その副作用を受け入れ続けることに限界を感じることが、回復のきっかけの一つになることもあるようです。私自身も、積極的なマインドで治ったというよりは、この副作用に頼り続けるのはもう降参だと諦めて、やむなく手放したというイメージだったと思います。

SAKIさん) 今のお話を聞いて、確かにそうだなと思いました。「いつまで、こんなことに縛られて、考えながら生きているんだろう」と、ふとした時に思ったことがあって、「人生もったいないな」と感じてから、「もっと楽しいことに脳みそを使おう」となって、それが摂食障害を手放す方向にいったと、今思い出しました。

RYOさん) その楽しいことに目を向けるというのは、すごく大事だと思っています。誰しも自分の苦手なことはあると思うけど、それが私にとっては勉強で、世間の評価軸になっていたと思っているので、「それにしがみついて努力して頑張るよりも、自分がもっと楽しいと感じることや得意なことを見つけて、そこに向かっていく方が未来は明るいんだな」と最近感じております。

ありのままの自分が肯定される体験を幼少期からしてこなかったことが摂食障害の原因の一つ

宮下さん) また次のテーマに移りたいと思います。皆様のお話から、摂食障害の当時にどうして欲しかったかというお話がいろいろ出ましたが、今日ご参加の皆様の中にも、周囲の当事者の方にどう接したらよいか知りたい方が結構いらっしゃると思うので、深掘りしたいと思います。

周囲から言われて嫌だったことや、逆に言われて良かったことはありますでしょうか?

SAKIさん) 言われて良かったという記憶がなくて、嫌だった記憶しかない。過食して手が止まらずに食べ続けている人がいる時に、摂食障害ではない人にはその感覚を理解できないと思うのです。親から、呆れた顔で見られたり、「またやってるの?」と言われたりした時はすごく傷つけられました。

宮下さん) 言葉だけなく、動作でもすごく傷つくことがありますよね。

SAKIさん) はい。

宮下さん) RYOさんは何かございましたか?

RYOさん) 嬉しかったったことがいろいろあります。ただ、その嬉しかったことを言われるようになるためには、自分で病気であることを周りに打ち明ける必要があると思います。いろんな人に打ち明けて初めて、いろんな人から回答をもらえると私は感じています。

最近、友達に「摂食障害があって、ちょっと鬱っぽいんだよね」と話した時に、向こうから返ってきた答えがすごく嬉しかった。「顔とか体型とか、どうでもいいんだけど。もし体重が200kgとかになったとしても、あなたはそのままだから、別にそんなに変わらないよ」と言ってくれたのです。今まで自分の体型を人からストレートに肯定されたことが一度もなかったので、その言葉がすごく嬉しかったです。

宮下さん) そのご友人からの言葉は、本当に、「あなたのままでいて」、「そのままの自分でいい」と、ありのままの自分を肯定してくれる。そういう言葉は嬉しいですよね。

RYOさん) そういう体験を幼少期からあまりしてこなかったというのが、病気になった原因の一つなのかなとも思っていました。

白書では、社会に摂食障害への正しい理解を促す情報を発信したい

宮下さん) ふくおか摂食障害ともの会では今年の12月までに白書を出されるということです。先程のお話で、摂食障害への正しい理解があまりにも社会に欠落していることが大きな原因だとありましたが、白書の中に、摂食障害を皆さんに知っていただくためにどういうことを入れたいか等、何か今お考えのことはございますか。

江上さん) 私たちは当事者の団体なので、周囲の方が、何がわからないのかがわからないという部分はあります。この後のグループディスカッションなどで、皆さんからも、摂食障害への理解を深める↑で、どういう情報があればよいか、ご意見をいただきたいと思っております。

白書について、摂食障害の一般的な知識はウェブサイト等に情報があると思いますが、実際に当事者と接する時にどう接したらいいかといった情報が少ないように思うので、そういうことが発信できればいいなと思っています。ただし、どういう接し方が嬉しいかも人それぞれなので、発信の仕方は難しいと思っているところで、ぜひ皆様からヒントをいただきたいと思っております。

当事者は、摂食障害は自分の問題だと思いがちで、周囲に頼ること自体が、当事者の側からは発想しにくいことです。そういう意味では、RYOさんがおっしゃっていたように、本人が摂食障害のことを打ち明ける意思が固まるまでは、そっと見守って頂けることが有難いのかもしれません。

まずは本人自身が「ありのままでいいんだ」と腑に落ちることが大事

内省のプロセスに伴走する専門家の支援を

ありのままの自分が受け入れられる経験も、自分自身が「ありのままでいいんだ」と腑に落ちて初めて、周りの人の「ありのままでいいよ」という言葉が腑に落ちると思うので、その人自身が「自分が自分で大丈夫なんだ」と思える状態になることがすごく大事だと思います。

そこには、自分と向き合う作業が伴うので、カウンセラーや病院の先生など、専門家の関わりや支援も大事になると思います。もちろん周りの方の温かい言葉も必要ですし、専門家につながるための支援も必要だと思います。

宮下さん) そうですね。周りの方のこういった言葉も、自分が「自分のままでいいんだ」というところまで至っていないと、どうしても届かないところがあると思うので。発信の仕方が難しいというのは、正におっしゃる通りだと思います。

逆に言うと、見守ってほしいということや、してほしくないことというのは共通してあるように思います。

江上さん) 容姿の話も人それぞれかもしれません。「こんなに痩せてるのに、誰も私の様子を心配してくれないの?」と、ネガティブに捉えられる場合もあると思うと、難しいですね。

自分が自分を認めていなかったから、頑張って痩せた姿を誰かに認めて欲しいと思っていた

SAKIさん) 痩せている拒食の時は、容姿の話をしてほしかったです。病的に痩せているのですけど、自分では病気だと思っていなくて、「こんなに頑張って体重を落としたから、誰か認めてほしい」という気持ちがあったので、「痩せたね」とか「大丈夫?」みたいな心配する言葉さえ「嬉しい」と受け取ってしまっていました。

その背景にあるのも、自分のことがすごく嫌いで、自分で自分を認めてあげることができなかったから、痩せたという頑張りの努力の成果を誰かに認めてほしいと思っていたのではないかと今でも思っています。

逆に、過食の時は、太りたくて太っているわけでもないし、自分でも太っているのは分かっていたけど、からかう人もいて、すごく嫌でした。

江上さん) ヒアリングをしていても、クラスの男子のからかいや、ちょっとした一言を今でも覚えているという話が出ます。「デブ」など些細な一言が、深い傷になっているケースも多いと感じます。からかいは共通して、嫌なことなのかもしれません。

SAKIさん) 受け取る側が気にしない人だったらいいけど、やはり気にしてしまうから、どんどん負のループに陥ってしまう感はありますね。

RYOさん) 私は容姿のことをバカにされた経験はなくて、中学の時はクラシックバレエをやっていて細かったので褒められることがあって、細いことがアイデンティティとして形成されてしまいました。でも、そこから高校生で拒食になってしまったので、痩せているのを褒めるのも止めたほうがいいと思います。

宮下さん) 本当にセンシティブな話題であることは間違いないので、蔑むようなことや、からかいは絶対に言ってはいけないことだと思います。やはり、容姿の話をしなくても自己肯定できるような会話をしていくことが大事なのかなと、みなさんの話を伺って思った次第です。

「自分は自分でよい」と認められるに至ったきっかけ

回復のプロセスに至って、自己肯定を見出すあるいは取り戻すにあたって、何か気づけた大事なことなどありましたでしょうか。皆さん、「自分は自分でよい」と認められるに至ったきっかけは何でしたか。

RYOさん) 私は拒食から過食になった後に、過食を止めたい気持ちが自分の中で強くて、「なんで過食してしまうんだろう」というところから、いろいろ自分で対処法を考えて、やってみて、ダメだったらまた次の対処法を考えて、ということを繰り返して、なんとか回復したのですけど、そのプロセス自体が自己肯定感を上げたと思っています。「やれば、できるんだ」というのを初めて自分の評価軸の中で持てたのが大きかったように思います。

SAKIさん) 今でも、自己肯定感は低いし、自分のことがそんなに好きじゃないけど、昔よりはその度合いが低くなったと感じています。それはなぜかと考えた時に、「自分は無価値な人間」とか、「自分は何もできない」と思っているけど、周りは「そうじゃないよ」と言ってくれることも度々あったからかなと思います。「周りが言ってくれるのなら、そうなのかな」と。「価値ある人間」とは完全には思えていないけど、「さきちゃん、すごいよ」と言ってくれて認めてくれる存在が周りにいることで、「じゃあ、自分をそんなに卑下しなくていいのかな」とは思えるようになりました。周りの意見を聴けた、ということです。

宮下さん) 自己肯定のプロセスの最中だと届かない可能性もあるけれども、そういう周りの人の温かい言葉が積み重なっていくうちに、自分とも向き合えて、ある時から自己肯定を見出したり取り戻したりするプロセスに入れるのかなと思った次第です。

――グループ対話とグループ発表を経て、ゲストからのコメント――

※グループにゲストも加わり、グループの方々に感想や意見、ご質問を話し合っていただいた後、会場全体で共有するために印象に残ったことを各グループから発表いただき、ゲストからコメントをいただいたり、会場からのご質問にお答えしたりしました。

参加者) 摂食障害を経験した当事者の方は、最初に自分にそういう兆候が出た時に、どんなきっかけで気づいたのでしょうか。

江上彩音さん) 最近は、「摂食障害」という言葉が知られるようになってきたので、ヒアリングしていても、若い方は最初から自分は病気だという自覚があったという方が多いようです。ただ、少し年齢が上になると、自分でもよくわからなかったし、病名もわからない状況から始まったという方もいます。私自身も、いつ病気の名前が自分にインストールされたのか記憶があまりなく、確か大学の講義で過食嘔吐という症状があると聴いたのが初めてだったような気もします。最近の若い方には自覚がある方が多いのは、メディアなどから情報を得ているからかなという印象を持っていますが、RYOさんとSAKIさんの実体験もあれば、お聞きしてみたいです。

病気で痩せているのではなく、自分の努力で痩せていると思いたかった

SAKIさん) 私も自分が病気だという自覚がなかったので、いつ私が摂食障害だと自覚したかという記憶もあまりありません。中学2年生で拒食症だった時には、病気で痩せているのではなくて、自分の努力で痩せられたと思いたかった。拒食症や摂食障害という存在は知っていたけど、自分はそういう病気とは違って努力で痩せているのだと思っていたのです。

だけど、徐々に体重が回復して、すごく低体重だった当時のことを俯瞰的に振り返った時に、あんな痩せ願望は異常だなと思いました。食へのこだわりが異常だったことに後から気づいて、そこで、自分は摂食障害だと気づき、摂取障害と自分を照らし合わせられたという感じです。

RYOさん) 私もSAKIさんと同じで、「摂食障害」という言葉自体は拒食になる前から知っていて、自分はならないだろうと思っていました。でも、1回ダイエットしてみて3㎏落ちた時に、これは摂食障害だという自覚はあったのですけど、ここでダイエットを止めるのか、このまま突き進むのかという二択が私の中に出てきて、このまま突き進んだら摂食障害になると感じました。

SAKIさんと同じだったなというのは、私がそのまま突き進んでいる時、自分は努力して手に入れたとずっと思いたかったことです。親にも摂食障害ということを言いたくなかった。多分、親は分かっていただろうけど。

宮下萌さん) 今日は皆様からいろいろなご示唆やご意見をいただきまして、ありがとうございました。この問題の背景にあることは、人それぞれ違うので、多様で複雑な問題だなと思いつつ、してほしくないこと、とくに自己肯定感を下げるようなことはしないとか、一般的に共通化できるところがあるのかなと思っています。これから、ふくおか摂食障害ともの会で白書も出されるっていうことですし、こういうコミュニティがあること自体が本当に大切な活動だなと思います。引き続き、みなさんと発展させていけることを願っております。

●次回SJFアドボカシーカフェのご案内★参加者募集★

『学校がインクルーシブになる社会づくり~現場の先生や学生と共に考える~』

【日時】2025年5月17日(土)13:30~16:00

【詳細・お申込み】 こちらから

※今回25年3月8日のアドボカシーカフェのご案内チラシはこちらから(ご参考)