―共に生きる―

ソーシャル・ジャスティス 連携フォーラム2021

報告

ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)は、わかもののまち土肥潤也さん、監獄人権センターの塩田祐子さん、子どもアドボカシーセンターOSAKAの堀正嗣さんと奥村仁美さん、国際子ども権利センターの甲斐田万智子さん、ASTAの久保勝さん、ピッコラーレの松下清美さん、ジャーナリストを目指す日韓学生フォーラム実行委員会の植村隆さん、メコン・ウォッチの木口由香さんをプレゼンターに、明戸隆浩さん(立教大学社会学部助教)をコメンテーターに迎えたフォーラムを2021年8月20日にオンラインで開催しました。

この企画にはネットワーキングタイムも設け、共通性を見つけるとともに、固有性や違いを整理しながら、その場で関係性をつくっていこうとしたことは、この連携というテーマの実践となりました。その後、コメンテーターや各プレゼンターにメッセージを発していただきました。

固有のテーマはいろいろあるなかで連携を考えたときに、その全体を貫く何かとして、「justice」が重要であることがあらためて浮き彫りになりました。不正義や不正が生まれる分野において、現れ方は違っても根本ではつながっているものがあり、それに対して市民がつながって声を上げて、社会を変えていくことの大事さを考えさせられたとの声もありました。

「気候正義(climate justice)」がひとつのキーワードとなり、世代間格差や地域間格差の問題が指摘され、誰かが誰かの生活のために不条理を被ってしまうことに対して声を上げられる社会にしたいと話されました。それは、子どもの時から権利を知ることができる社会、子ども・若者の意見表明権が尊重される社会、誰もが不可視化されることなく生きる居場所がある社会でもあります。

共通のビジョンを持ちつつ、それぞれ現場で活動をされている方たちのプレゼンとともに、学びあい交流できる機会となりました。それらの活動を通じて「justice」を、肩ひじを張らずに「大事だよね」と普通に思えるような時代に向かうことが望まれました。

詳細は以下をご覧ください。

――開会挨拶(上村英明さん・SJF運営委員長)――

最近、タリバンが復活しました。タリバンが政権を追われたのは2001年のことで、もうすぐ9.11がありますけれども、そういう時期から20年たって元に戻った。その2001年からちょうど10年後、2011年にこのソーシャル・ジャスティス基金(SJF)が生まれました。2001年からの新しい世界の流れの中で、日本でも新たに生起しそうな不公正や不正義をどうしていくか。それに立ち向かうことが市民社会の大きな課題なのではないかという問題意識がSJFの起点にあります。

あまり大きな基金ではありませんが、さまざまな助成活動を行ってきました。今日発表いただくのは助成を既に受けられた団体の方たちです。SJFは、みなさまの活動を点とすれば、それをサポートしながら、さらにその点が線になるように、何かにつながりができればいいなと努力をしてきたつもりです。SJFのアドボカシーカフェがそうですし、毎回の助成公募後の助成発表フォーラムでは助成先の方たちに情報交換・交流をお願いしてきました。

今回の機会は、庭野平和財団のお力添えで実現したものですが、点から線になったものが面にならないかという一つの試みだと思います。先ほどタリバンが20年と言いましたが、今の日本の状況で市民社会は進んできたと言えるでしょうか。むしろ再構築が課題かもしれません。下手をすると76年前(終戦時)に戻ったのではないかというぐらい、市民社会は危機的な状況にあると言えると思っています。その意味で我々は、助成する・助成されるという関係だけではなく、共通の意識として、この日本社会に民主主義や市民感覚をいい意味で根付かせる活動をしたい。そのためには個々の努力だけではなく、こうしてみなさんが出会った中で大きなさらなるつながりを期待して、この企画を実施させていただきます。

――ご挨拶(公益財団法人庭野平和財団専務理事 高谷忠嗣様)――

ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)さんとは数年来お付き合い頂いております。ソーシャル・ジャスティス――、日本語でいうと「社会正義」という意味ですが、そこに切り込んでおられるSJFさんから教えていただくことが多いです。

「社会正義」というのは、日本人にとってはあまり馴染みが無く、難しい言葉だと思います。私が幼少のころ、正義の味方が悪を倒すといったことをテレビドラマでよくやっていました。あの頃は、「正義」という言葉が広く使われていたと思うのです。しかし、最近は「正義」という言葉があまりいい意味で使われないことが多いような気がします。「正義が衝突してうまくいかない」、「それぞれの正義を振りかざす」などという場合にしか使われない。

一方、「公平な社会」という言い方があります。公平で、平等であるということは、おそらく数字に表れやすい。格差という言葉をよく耳にしますが、数字に表されるから格差が見えやすくなるのでしょう。ただ、それだけでは真相まではなかなか分からないということがあります。

「公正」や「正義」というとなかなか見えにくく、難しい感じがします。「声なき声を聴く」とSJFはおっしゃっていますが、非常に手間もかかるし、個別性が高い。一括りにできない。そういうところで活動されているということに財団としては学ぶところが多いのです。

また、支援機関としてはいろいろな財団が連携して市民活動を応援していく必要があると思っています。ご存知のように日本の財団は資産規模も助成規模も、とくに米国と比べると小さい。財団間の協力の必要性は前から言われていることですが、SJFと連携できないかと模索し、今回の連携フォーラムにつながりました。

寺中誠さん/SJF企画委員・総合司会) まさに助成機関も連携するという意味で、助成される方も、助成する方も連携するということで、ともに連携して進めていきたいというお話、ありがとうございました。

いま高谷さんからおっしゃっていただいたこと、ちょうどSJFの7月のメールマガジンのコラム(「“justice”と“正義”のあいだ」https://socialjustice.jp/p/mailmag20210721/)で、正義、公正の問題をSJF運営委員の金子匡良さんが書いていましたので、皆さんもこの機会に目を通していただければと思います。

今回、この連携プロジェクトに関して特別に委員として参加いただいている明戸隆浩さんがいらっしゃいます。各プレゼンの後、明戸さんからのコメント等を踏まえて進めていきたいと思っております。

――市民活動の展望と課題 プレゼン・ミニパネル対話――

◆NPO法人わかもののまち 土肥潤也さん(事務局長)

「若者がひとりの市民として参画できるまちへ」

ちょうど数年前にソーシャル・ジャスティス基金(SJF)から助成をいただき、その関係から今SJFの審査委員もさせていただいております。

私たちのNPOは静岡県内を中心に、子ども・若者のまちづくり参加・社会参加のコーディネートをする団体です。この静岡での取り組みをもとに、今は内閣府の子供・若者育成支援推進のための有識者会議や、若者円卓会議で、ロビイングという形で政策提言もさせていただいております。

これから悩みになりそうなこととして私たちのNPOが考えているのは、「人口減少時代に激増している若者のまちづくり参加を、流行で終わらせないためにはどうすればよいか」ということです。

「激増している」というのはどういうことか。

私たちのNPOと早稲田大学の研究室で、子ども・若者のまちづくり参加の全国調査を行いました。子ども・若者のまちづくり参加といった時にいろいろな取り組みがあり、例えば最近だと高校生のビジネススクールとか、よく聞くのは「子ども議会/会議」や「若者議会/会議」があると思います。この中で、「若者会議/議会」というものに注目し、これを「おおよそ16歳から30歳までの若者が主体となって参加する会議体」と定義し、これがどういう実態になっているかについて2019年に全国一斉調査を行いました。調査としては、子ども会議/議会も含んでいます。

2019年当時、1700市区町村ありまして、このうち「現在取り組んでいる」と答えたのは431事業――「事業」という表現は一つの自治体で複数の事業を行っている場合もあるため――、「過去に取り組んでいた」のが302事業で、およそ6割位の自治体は子ども議会や若者議会に取り組んでいる、あるいは取り組んでいたことがわかりました。

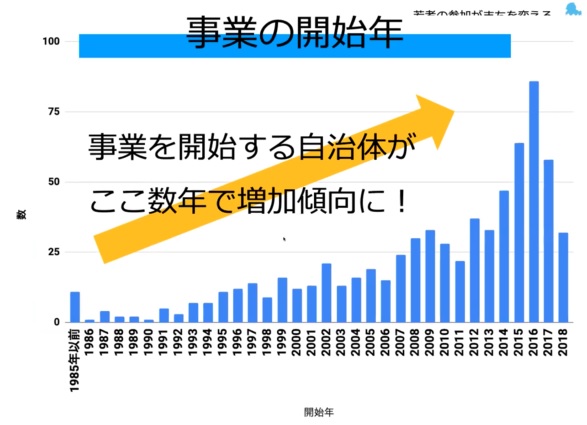

ではこれらがいつ始められたのかについても調査しました。その結果、下のグラフのようになり、「激増している」というのがよくわかると思います。子ども議会/会議、若者議会/会議の事業の開始年を聞いたもので、累積ではなく、あくまでその年に始めた事業がどれだけあるかを示したグラフです。2015年から2016年がピークになって、そこからおそらく継続で事業が進んでいるので累積で表示すると右肩上がりになっていくと思います。非常に多くの自治体が取り組んでいることがわかると思います。

これを3つの時期に分けて、どういうふうに広がっているのかを分析しました。第1期を1994年以前とし、第2期を94年から2014年、第3期が15年から現在までとしました。第2期を94年からとしたのは、94年は、国連子どもの権利条約に日本が批准したからです。この時期は、2000年に川崎市が国内で初めて「子どもの権利に関する条例」を制定し「子ども会議」を設定することを明記しました。15年以降から今は激増している第3期で、公職選挙法の改正があり選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことが一つ、もう一つは、「まち・ひと・しごと創生法」が公布されて人口減少対策としてさまざまな自治体が事業に取り組み始めました。

事業の目的、どうした理由でその事業を始めたかについても聞いたところ、人口減少対策で子ども若者会議を始めた自治体が非常に多いのです。じっさい、第2期に子どもの権利条約で子ども会議を設置しているところは子ども権利推進課などが新設されて担当している自治体が多かったのですが、第3期ではまちづくり系の部署が担当していることが多いのです。教育委員会でもなく、たとえば総合政策課や企画課、まちづくり推進課が担当しているのです。

いま激増していて、私たちのNPOもありがたいことにいろいろな自治体さんから依頼や相談をいただいている状況ですが、危惧としては、これが一時の流行りで終わってしまうのではないかということです。

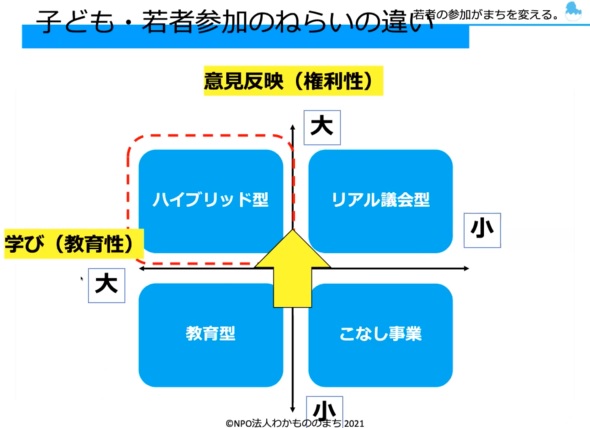

子ども議会と若者議会をプロットしてみると次のグラフのようになると考えています。学び性や教育性に力を入れるか、意見反映性や権利性に力を入れるかという2軸で考えたときに、今わりと子どもや若者が地域に愛着を持つための子ども議会・若者議会みたいに教育性を目的としているのが多く、意見反映にあまりつながっていないものがあったりする。いわゆる「ごっこ議会」のようになってしまっているのが多くなっている。自治体の方も子ども・若者のことに取り組まなければいけないことになったが、どうやったらよいか分からないという悩みがあったり、ひとまず始めてみたけれども1・2年で辞めてしまっていたりする自治体もあると。

私たちとしては、一人の市民として子どもや若者が参画するという意味で、権利性を大切にしていきたいと思っております。この流行りに乗りながら、うまく子どもの権利、意見表明権をベースにした子ども議会・若者議会をどう広げていけばよいかについて悩みながら取り組んでいます。

明戸隆浩さん) 最初になぜここで僕が話すかについて触れさせてください。専門は社会学で、多文化社会、エスニシティ、ナショナリズム、最近だと排外主義やヘイトスピーチなどをテーマにやっています。その一方でたとえば今報告いただいた若者に関する問題もそうですが、それなりに広く見てきていますし、また自分もNPO的な活動にも関わって実践的なことも少しやっている――むしろそのあたりはここにいるみなさんに学ぶ部分が大きいと思いますが――ので、みなさんの活動にかかわる文脈もある程度わかりつつ、同時に少し違う観点からコメントすると役割になるかと思います。

今の土肥さんのプレゼンについては、直接若者議会について知っていたわけではないのですが、こういうのが行政の中でブームになるというのはわりとよくあるんですよね。僕がやっているテーマでいうと「多文化共生」という言葉が1990年代半ば、神戸の震災のときに出てきて、2000年代半ば位にいろいろな自治体に普及していった。その時も、最初はすごく熱心な自治体が始めていくのですが、だんだん「隣の自治体がやっているから、やろう」のような感じになっていって、結局「で、何をやるの」という話になるというのがよくありました。だから、大きな方向性としては間違っていないと思いますが、だんだん形式的に、枠組み優先になっていくという、多文化共生のときと同じことが起こっているのだろうと聞いていました。

その上で質問なのですが、前提となる今の状況を見極めつつ、具体的にどういう戦略でやっていくのかというところも重要になると思いますが、僕にとってはむしろそれは専門でないので、そこをお伺いしたいです。NPO法人わかもののまちは、先ほどのお話では第3期が始まる位にちょうど発足した団体だと思うのですが、これまでとくに自治体と接する時に、どういうことを意識してやっていらっしゃったのでしょうか。

土肥さん) 僕らが最近、大切だなと思っているのは、子どもや若者が意見表明するという文化をまちの中につくっていくことです。子ども・若者参加が広がる時に市長のトップダウンで進むことが多いのです。そうすると各担当者は「市長が子どもの声を聴けと言っているから、この事業でも子どもの声を聴きましょう」となり、あらゆる事業に子ども・若者参加が入っていくのですが、全体のグランドデザインがないので、ばらばらに事業をやっていたり、一つの事業だけでやっていればいいとなったりするのです。

これは、あらゆる社会課題に対して言えることですが、一つの事業だけではなく、まちの文化としてどう醸成していくか。どうグランドデザインをつくっていくかを意識しています。また、NPOが自治体に関与しているからこそ、NPOが縦割り行政の横串になっていくこともあると思うので、それを意識しています。

◆NPO法人 国際子ども権利センター(C-Rights)甲斐田万智子さん(代表理事)

「子どもたちが声を上げられる社会に~子ども誰ひとり取り残さない~」

本日は「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン」共同代表としてもお話させていただきたいと思っております。

まずシーライツを紹介します。「すべての子どもがあらゆる暴力から守られ、子どもの権利、とくに参加の権利を実現していく社会」を目指しています。採用している方法は、子どもの権利アプローチで、子どもが置かれている状況を権利のレンズで見て、権利侵害をとらえ、子どもが主張、おとなが対応する仕組みを社会でつくっていくということです。ミッションは、そのための「子どものエンパワーメント」、「おとなのエンパワーメント」、「社会のエンパワーメント」となっております。

シーライツは国際協力団体として1992年に設立され、インド等に関わってきました。現在行っている活動は2004年からのカンボジア支援事業で、カンボジアの子どもが権利を主張して子どもにやさしいまちづくりを行っております。

国内では、子どもの権利普及事業をずっと行ってきました。最近ではオンラインで「チャイルドライツ・カフェ」というものを開催しており、来月は「学校に行きたくない子どもたちの命をまもるために大切なこと~子どもの権利によってエンパワーする~」というテーマで開催する予定です。他には例えば第3回で、外国ルーツの子どもの教育を受ける権利の侵害の背景には何があるのかを考えました。

子どもの権利と脳科学に基づいた子育て講座も2017年から行っています。とくにコロナ禍でイライラする親が多くなったということで、児童虐待の防止もかねてアンガーマネジメントの講座を昨年はオンラインで開催しました。ピアグループをつくって悩みを話し合って、イライラをどうしたら抑えることができるかについて行い、お母さん方からかなり切実な声が上がってきているので、それらの声をもとに提言書をつくって今年は政策提言をしていこうと思っております。

2019年にソーシャル・ジャスティス基金(SJF)から助成をいただき、子どもの参加の権利とエンパワーメントを強調した『世界中の子どもの権利をまもる30の方法』という本を出版しました。この出版を機に、20年に共同通信に子どもの権利に関する連載記事を執筆し、24の地方紙に掲載され、認知度を上げることができました。そういった流れから今年は、声を上げられないでいる子どもをエンパワーするような「子どもの権利かるた」を製作中で12月中に発行予定となっております。

SJFからいただいた助成をもとに最も大事にしていた事業というのが、マイノリティの子どもの声を聴くプロジェクトです。他の団体と連携して子どもの声を聴いていきました。こちらからは、子どもの権利を伝えたり、子どもが国連まで声を寄せることができる子どもの権利条約のシステムを伝えたりしつつ、これまでつらかったことや困ったこと、どうしてほしいかということを子どもから聴き、社会に発信するようにしてきました。

昨年は、コロナの影響を受ける子どもの声を、アーユスの助成を受けて調査・発信しました。主に4つのグループを対象としました。ひとつは、ひとり親家庭のなかでもとくにシングルマザーの子どもたちがどんなつらい思いをしているか、シングルマザーに限らず、お母さんがワンオペによってかなりのストレスと孤立のなかにおかれ、虐待リスクが高まった子どもたちがつらい思いをしていること。

それから、外国ルーツの子どもたちが同じく母親の負担増に加えて、言葉の壁があって社会的に孤立していること。

そして、LGBTQの子どもたちが、普段から声を発することが難しいものの居場所はあったのが、コロナによって居場所が閉鎖されたり行けなくなったりしてしまった。なぜなら、そこで感染したら自分が性的マイノリティであることが分かってしまうということで、誰にも相談できない、仲間に会えない状況があります。

それから4つ目のグループとしては、コロナ禍によって、性的暴力を受ける子どもたち、とくに少女が非常に多くなっています。家で過ごすことでデートDVによる望まない妊娠ですとか、オンライン活動が増えることによって自撮りを送ってほしいと言われてネットで性的搾取される少女が増えたり、あるいは親から暴力を受けたりしている子どもたちが家にいられないしネットカフェにもいられなくなり搾取される状況が生まれていることが分かりました。

いずれの子どもたちにも共通するのが、声を上げたくても上げられない、誰にも言えない状況で悩んでいること。私たちはいくつかのNGOにつながることによって、そういった子どもたちの声をようやく聴くことができました。

「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン」の代表および政策提言チームとしてもアドボカシー活動を行っております。国会議員や政府への働きかけ、子どもとともに行った院内集会、選挙がもうすぐということもあり国会議員の方々から「政党ごとに勉強会を開くので、子どもの権利に基づく『子ども庁』や『子ども基本法』について意見や経験を教えてほしい」と内閣府子ども庁担当チームからヒアリングを受けたりしています。現在多くの場でそういうニーズが高まっていると感じているところです。

子どもとともにつくる政策提言文書の柱のなかで大事なのが、「子どもの声を聴き、子どもとともに行動していく」ということです。これまで法律や条例の中には川崎市のように子どもの意見を聞きながらつくっていったものもありますが、これをぜひやってほしい。

これらの柱を確実に実施するには人材が必要で、その人材の育成には予算が必要です。さきほどのNPO法人わかもののまちの土肥さんがおっしゃったように、権利性が重要ですが、子どもたちが自分たちの悩みを解決するために「こういう社会になってほしい」と子ども議会で意見を言う、そういう声を聴き取る大人の人材がまだ不足しています。子どもたちに教育の機会として体験させるために子ども議会をする自治体がまだ多いと思いますので、権利性を理解し実践する人材の育成が重要です。それを管轄する専門の国の機関と、そのための子どもの権利に基づいた子ども基本法が必要だと訴えているところです。

子どもが当事者として声を上げることが当たり前の社会になってほしいと、こういう活動をやってきました。

なぜ日本で、子どもの貧困や虐待、体罰、いじめ、性的搾取がなくならないのか。

なぜ日本の子どもたちの自尊感情は低くて、自死率が高いのか。

なぜ子どもたちの本当の意味での参加が進まないかというと、子どもたちがそれだけ声を上げようとしている、意見を持っていることに気づかない大人が多いからです。子どもの最善の利益は子どもの声から出発するべきなのですが、そういう認識もまだできていず、子どもから学ぶ仕組みや、子どもの声を専門に聴く子どもコミッショナーや担当庁が必要だと考えています。

「子どもの声をちゃんと聴いていくんだ」という社会にしていくためには、子どもの権利教育が必要だと思います。

子どもの声をしっかり反映させよう、真剣に子どもの声を聴こうという自治体はありますが、そうでないところとの格差があまりにも大きいことが全国自治体シンポジウムに参加した時などにまざまざと感じます。まだ日本の中では、子どもに権利を教えると子どもが「わがまま」になると誤解が多いので、子どもの権利教育を必修化する必要があると考えています。

こういった課題を解決するために連携が重要だと考えています。シーライツは小さい団体で、人が足りない悩みがいつもあります。

今、子ども基本法の制定や子ども庁の設置について政府や政党が声を聴きたいということがありますので、そういった時には、NPO法人わかもののまちのみなさんがやっていらっしゃるような「本当に声を聴くとはどういうことか」を知りながらやっていきたいと思います。

LGBTQに関してもまだまだ知識が親にも教員にも足りないので教材を作っていく必要があると思いますが、そういった時にはNPO法人ASTAのように保護者が啓発活動に関わっているところとの連携が有効だと考えております。

性的搾取や虐待についても、最近ようやく教員の性暴力が問題になっていますが、先述の自撮りの問題も加害者の男の子の責任を知らせるような教材が必要だと思います。そういったことはASTAや後で報告されるNPO法人ピッコラーレとの連携が有効だと思っております。

子どもアドボケイト、子どもの声を傾聴するスキルをどう習得すればよいかに関しては、次にお話されるNPO法人子どもアドボカシーセンターOSAKAのように、子どもの声を聴くことを実践しているところとの連携が有効ではないかと思っております。

全国自治体シンポジウムや子どもアドボカシー研究会では、やっている自治体には非常によい実践があるのです。子ども参加の仕組みづくりや子どもの声の傾聴など、そういう自治体の実践を自治体と連携しながら政府関係者に伝えていくことも連携の中では非常に有効なのではないかと考えております。

明戸隆浩さん) 土肥さんのお話の時には、ある種の流行で、ある自治体が始めるとすぐ他の自治体もというお話をしたのですが、甲斐田さんのお話を聞くと、とはいえ全体としてみるとまだ格差があって、子どもの権利に対する意識がないところがたくさんあるということですよね。たぶん同じ現象の違う捉え方、表裏なのだと思います。

またコロナとの関連で、子どもの問題は子ども固有の問題であると同時に、僕がやっている外国人の問題や性的マイノリティの話など、あらゆる社会問題に結果としてつながっていくことが見えてきましたが、そこもあらためて考えていかなければいけないと思いました。

その上で子ども固有の問題に話を戻すと、子どもの声を聴く、子どもも含めて参加を促して一緒にやっていくなどいろいろな関わりがある中で、僕も実際にヘイトスピーチや差別に関して、子どもに対して何を伝えていくのかについてはよく考えるのですが、これがけっこう難しい。大人にやるのとは違うことがある一方で、核心は同じはずというのもあり、どこをどう変えていくのか。先ほどカルタの話もありましたが、子どもを巻き込んで一緒にやっていくときに、表現やデザイン、見せ方や伝え方はどういうところに気を付けたらよいか伺いたいです。

甲斐田さん) ヘイトスピーチや差別は、相手を知らないが故に不安を感じているので行ってしまう部分もあると思います。

とくにLGBTQに関しては、ここ5年~10年でものすごく変わっていると思います。私も大学教員としてLGBTQの学生と話してリアクションペーパーをもらうと、私の若いころとぜんぜん違う。もう知っているので、どうして差別するのか分からないという学生も増えてきているわけです。

だから、まず知ることが大事。知って、それが多様性の一つであると受け止めてほしい。自分たちとはあまりにも違うとは受け止めないでほしい。そのカルタにも、男の子同士・女の子同士が好きになってもいいというカードも入れています。

外国ルーツの子どもたちに関してもまだまだ知らない。とくにこれからやって来るような人たちに関しては、治安が悪くなると感じている学生もいるわけです。でも子どもは普段から接していると、こんないいところがある、こんな私たちと共通のところがあると思うので、それは親なり教員が差別的に見ないことが重要です。外国ルーツの子どもの髪の毛が違うことによって教員も一緒になっていじめて自殺に追い込んだことがありました。

だから、子どもの真っすぐに見られる気持ちを大事にしつつ、親や教員が自分の偏見を子どもに影響させないようにすることが大事だと思っていますので、教員研修が重要になってくると思います。

ヘイトスピーチは、本当にダメなものはダメ。川崎市でもバックラッシュ、バッシングがひどくなっていて、そういうことに対して国や自治体がはっきりと処罰していくことが法律的には大事になると思います。

先ほどのわかもののまちの話と共通するのですが、政府の頭には、少子化や子育てという親目線、大人目線しかないのです。それをガラッと変えていくことが必要だと思っています。

◆NPO法人子どもアドボカシーセンターOSAKA

奥村仁美さん・代表理事)

私は市民アドボケイトとして活動しています。

子ども情報研究センターで、カナダやイギリスでアドボカシーを学び、2016年から施設訪問アドボケイト養成講座を受けて訪問活動を始めました。17年から事前訪問という形で施設訪問を始め、障害児施設の訪問に関してソーシャル・ジャスティス基金の助成をいただきながら今の障害児施設訪問の基礎をつくっていった経緯があります。訪問を重ねるなかで、独立性を大事にし、子どもの声を聴く活動を継続するために20年6月に「子どもアドボカシーセンターOSAKA」としてNPO法人を取得して活動を続けています。先ほど甲斐田さんの発表に名前が出てきてうれしかったです。

21年、今年度、子どもアドボカシー研究会の市民アドボケイト養成プロジェクトで、今つくりつつあるアドボケイト養成講座を実施しています。基礎講座・実践講座と別れており、もう基礎講座を終えて、実践講座をコロナ禍でも工夫しながら進めているところです。たくさんの方が子どもアドボカシー、子どもの声を聴くことに意欲をもって取り組んでくれています。

私たちの主な活動として、児童養護施設・障害児施設に月2回~4回訪問し、子どもの声を聴いています。子どもの気持ちに注目して、声を上げられない、どこにもアクセスできない、そういう子どもたちに私たちが「会いに行くよ。気持ち聴かせて。何か実現していこうよ」ということで訪問しています。子どもによっては絵カードを使って話しやすい雰囲気をつくることもあります。

権利にさえ気づいていない、まず経験をして権利に気づくことが大事だという状況にある子どもとは一緒に外出して、いろいろな体験を重ねてきました。コロナ禍で会いに行けないときには、手紙を交換し、施設職員さんに手紙を見られないようにポストごと交換する工夫して訪問活動を続けています。

アドボケイトの役割としては、子ども一人ひとりにあった方法で声を聴き、それを意見形成支援、意見表明支援、意見実現支援というように子どもと一緒につないでいくことを意識しています。

自立支援計画・個別支援計画に子どもの声を反映させることに関わったり、障害児施設では対象となる子どもの地域移行へ関わったりしています。自立支援計画や個別支援計画では、「アドボケイトと一緒にこの計画を作るよ」ということで同意書を子どもと一緒に作成したうえで取り組んでいます。また、退所を控えた子どもからは、「退所にむけて、どんな暮らしがしたい?」と声を聴かせてもらって、大人が決めた場所で暮らすのではなく、本人が知って、悩んで、選び抜いて、その過程での気持ちや思いを聴かせてもらって、地域移行につなげていくことにも取り組んでいます。

これからの課題として感じることは、児童養護施設・障害児施設を訪問していて、児童養護施設は制度化の中にあり、私たちは制度に取り込まれることなく、でもやはり制度化の波に乗って子どもたちの声が届きやすい社会をつくっていくためにどう動こうかなといつも悩んでいます。障害児施設も取り残されないように全ての子どもの声が聴かれるように、私たちは立ち位置をしっかり持っておかないといけないと思っています。

アドボケイト養成講座にたくさんの方が学び来てくれるように、みなさんが必要性を感じ、続いて広がっていくことを思い描いているので、アドボカシーセンターとしてこれからの連携にむけて何ができるのだろうかと日々悩みながら活動しています。

堀正嗣さん・理事)

子どもアドボカシーセンターOSAKAの活動は1977年に設立した子ども情報研究センター(大阪)から始まっています。その団体の中でアドボカシーをやってきて、そして新たにNPO法人をつくって、さらに特化した活動をしようということでやってきました。

子ども情報研究センターはもともと子どもの権利ということでずっとやってきましたが、子どもの権利条約の批准を機に法人の名前を変え、子どもの意見表明権、子どもの参加を大事にしていこうということで活動してきて、「ティーンズ・メッセージ」という10代の子どもたちと一緒に声をあげる活動をつくったりしてきました。

本当に子どもの声が尊重される社会、子どもの意見表明権が尊重される社会はなかなか実現してきませんでした。1990年代にカナダで子どもアドボカシーに出会って、さらに2012年頃にイギリスの子どもアドボカシー活動に本格的に出会って、「これだ」と思って、子どもたちの声が尊重される社会をつくろうと活動してきました。

そういうなかで2016年の児童福祉法改正で子どもの声を聴く仕組みを同法の中につくることになって、厚労省で検討が現在進んでいて、厚労省のワーキングチームの報告書が出て、この後おそらく社会保障審議会にかかり、来年度ぐらいに制度化されるのではないかと思っています。千載一遇のチャンス、私たちが思ってもいなかったような大きな動きが生まれていると感じています。

こういう中で何ができるかと考えています。そこでジレンマとして感じることの一つは、市民の活動としての独立性がとても重要で、利害関係が全くない、純粋に子どもの権利を守ろうとする市民の立場から、ものを申していかなければいけない、批判もしていかなければいけない時もあるということで、しっかりとした独立性のある活動として私たちは子どもの側に立つと考えています。

ところが制度化となるとジレンマが生じます。つまり、行政との契約によって活動を進めていくことになると、自治体から委託を受けて事業を行うようになり、財源も自治体に頼っていくことになります。自治体からお金をもらいながら、ちゃんと行政や国に対してものを言っていけるのだろうか。また時には、施設から何らかの利用料などをいただきながら、施設に対して独立した立場からものを言えるのか。このように独立性と、活動として確立していける財源の確保が大事だと思っています。

もう一つ、これは児童福祉の枠組みに入っていこうとしているので、法制度にきちんとアドボカシーが位置付いて、私たちが代弁できる仕組みが整わないといけないと思っています。とくに福祉を必要としている子どもたちは措置や重要な会議での意見表明が大事になるので、そこでものを言っていけるためにはちゃんと制度の中に入る必要があります。だけど、制度の中に入るけれども、私たちは制度の一部になってはいけない。制度の一部ではなく、制度の外に軸足を置きながら、子どもたちの側に立って進めていかなければいけない。そういうところでの私たちの立ち位置をどう確立していくのかというジレンマがあります。

最後に、これはシーライツの甲斐田さんもおっしゃったのですが、子どものアドボカシーの問題は一施設や一児童福祉の問題だけではなく、社会全体が子どもの権利が実現できる社会にならないといけないのです。とくに教育の分野でのアドボカシーは極めて重要です。教育のなかで、いじめなどいろいろな問題で悩んでいる子どもたちがいっぱいいます。そこで子どもの声が支援されるちゃんとした仕組みをつくらなければならないと思っています。その意味では、システムアドボカシー、社会に対して働きかける、国に対して働きかける、そこが重要になってきます。

いま「子どもアドボカシー研究会」というアドボカシーの研究や実践をしている全国の仲間の集まりをつくっていて、他のいろいろな団体さんとも連携しながら声を上げていかないと本当に子どもの権利が守られる社会にならないと感じています。

(写真=左上から時計回りで、堀正嗣さん、明戸隆浩さん、奥村仁美さん)

明戸隆浩さん) まず堀さんのお話に関してですが、公的なお金をもらいながら問題がある場合には「違う」とどういうふうに言っていけるのかという話は、テーマに限らず、たとえば最近だと、あいちトリエンナーレのイベントのように、行政からお金をもらうことと自分たちがきちんと意見表明をすることをどういうふうに区分けするかは、普遍的で共通の問題として、全体で考えなければいけないことだと思いました。

また奥村さんのお話に関してですが、「アドボケイト」や「アドボカシー」という言葉について、子どもはもちろん一般の大人に対しても、僕自身どう説明するのかいつも迷う言葉なんですね。翻訳の時にどう訳すのかもなかなか決まりません。でも奥村さんのお話では、ふつうに子どもに「アドボケイト」や「アドボカシー」という言葉を使っているようでした。そのときの子どもの受け止め方って、どういう感じになるものなんでしょうか。

奥村さん) 現場に行っている私はそのままの言葉を使っています。私たちの役割説明を寸劇やアニメ、パネルシアターを使って何度も子どもたちにするので、子どもたちも、それと私たちが行くこととが結びついていって、「今日、私アドボカシーする」とか「アドボカシー来た」と言ってくれています。

明戸さん) それは堀さんと奥村さんのところだけでそうなっているのか、もう少し広くそうなっているのでしょうか。

堀さん) イギリスで教えてもらったのは、「アドボケイトは子どものマイクだよ」と子どもたちに伝えることです。それを私たちはいいなと思って、そのように子どもたちに私たちの役割を何度も伝えています。そうすると子どもたちは私たちの役割をわかってくれるので。そうすると「アドボカシー」や「アドボケイト」という言葉で「子どものマイクになってくれる人だ」と子どもたちは理解してくれていると思います。

◆NPO法人ASTA 久保勝さん(共同代表理事)

「地方におけるダイバーシティ実現に向けた課題と展望」

まずASTAの活動の概要のご説明からさせていただきます。愛知県名古屋市を拠点として東海地方、そして後ほど話に出てくる北陸をメインとして活動しています。

LGBTQ+について、教育現場そして保護者への啓発活動に注力しております。学校現場での教職員研修、保護者への研修、児童生徒への出張事業を展開しております。

コミュニティづくりとして、名古屋でのLGBTQ+成人式――全国各地でLGBT成人式が行われています――の運営を行っております。また最近、「名古屋あおぞら部」という自身で「LGBTQ+かな?」と自認する方も含めた若い世代のコミュニティや、「みんなで保護者会」という形で全国の当事者の子どもがいる保護者などが集まれる会を行っております。

出張事業は講演会形式で行うこともありますが、グループワークを大事にしておりファシリテーターとしてASTAのメンバーが当事者・当事者の家族・当事者の友人という立場で順番にグループを回っていくという形式もとっております。

LGBTQ+とは、ご存じの方が増えてきたかと思いますが、レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー・クィアクエスチョニングの頭文字と、「+」は他のさまざまなセクシュアリティで、これらを包括した総称の一つとして使っています。国内のある調査では13人に1人の割合(7.6%)で存在すると出ており、世界的には3%から8%で推移していると言われています。そうすると日本では約960万人になるのですが、「自身の周りにLGBTQ+・性的少数者である人はいますか?」という調査では「自身の周りにはいない」と答えた方が8割超いました。学校でいえば1クラスに1人・2人いるはずの割合なのだけれども、自分の周りにはいないという感覚は子どもたちの感覚かもしれないし、もっと言えば、教員も含めた大人の中にも、自分の周りにいない、職員室の中にもいないという感覚を持っている先生も多いのが実状です。

保護者であるメンバーもASTAには10名ほど在籍しております。当事者の子どもを持つ親がカミングアウトを受けた時に言った実際の言葉には、「気がつかなくて悪かったなあ」などの言葉がある一方で、「治るの?」などつらい言葉の方が聞く限り多いと感じています。その背景には、「突然すぎて何を言ったか覚えていない」、「心の準備ができていなかった」、「何も習っていない。知らなかった」、「治せるものだと思っていた」などがあると思っています。

周囲にいないと思うことについては、「いない」のではなく「見えていない」存在なのです。他の社会課題に通底するところかと思いますが、見えないことによって、いないものとされていて、さらに可視化されてこない。

“ microaggression”(マイクロアグレッション) 、小さな攻撃性と訳されたりしますが、無意識の差別というのが多いのがとくにLGBTQ+の話題においては多いと思います。

私たちが大事にしているポイントとして「ALLY(アライ)」があります。アライアンスやアライアンスパートナーなど企業で言ったりしますが、アライはLGBTQ+の味方になりたい人を一般的に指します。LGBTQ+がカミングアウトしやすくなる、あるいはカミングアウトしなくても安心して生活できるようになると言われています。ただ、この言葉を例えばGoogleで検索したりしますと、「主にLGBTQ+のことを支援したいと思う主に非当事者のこと、あるいはその考え方」とありますが、私たちはその考え方に疑問を持っています。それで根本的に社会課題が解決するのかと思った時に、そうではなく全ての違いに対して、そして当事者か非当事者かという話ではなく、あくまで一人ひとりが誰かのアライになるのであり、それは属性に限らない話だと思っています。

現在ソーシャル・ジャスティス基金に助成をいただいて活動していることについてお話します。

これまでLGBTQ+の出張授業・講演会を約300件以上、3万人超と行ってきましたが、やはり名古屋には消極的なところ保守的なところもあることは、設立して5年になりますが、感じているところです。それが同じように、地方に移っていったときにどうなるのか。これを課題として提示させていただきたいと思います。

アドボカシー活動に地域間格差が存在します。それを地域に根差した形で、名古屋で私たちがやってきたようにどのように展開していくのかという課題が背景にあります。

現在全国で110自治体がパートナーシップ制度を導入しています。先ほど土肥さんと明戸さんのお話でドキッとしたのですが、「やればいい」、「枠組みから先にある」という自治体もあるかもしれません。

保守的な文化が残る地方で、どのようにダイバーシティ&インクルージョンを浸透させていくべきかというのがここ数年、直面している課題です。

北陸の現地で当事者の方と協働して活動しているのですが、現地の方と出張授業をオンラインあるいは現地で行った時にいただいたお声に、「福井が好きだから福井に帰りたいけど、今はまだ帰れない」というのがありました。北陸は他地域よりもLGBTQ+に対する理解度、寛容度が突出して低いというような数字も出ています(「性的マイノリティについての意識2015年全国調査報告書」日本学術振興会)。地域に根差したところで、住みやすいまちとして上位に入ってくるまちが多い反面、だからこそ「少し違うのかな」と思う人に対して少し排外的になっている部分があると思われる調査結果です。

これを受けてどういうアクションが求められるのか。たとえば名古屋から北陸に話に行くという構図は5年ほど前の状況に置き換えると、東京などいわゆる都市圏でLGBTQ+の話題が盛んになりながら、それが名古屋に伝わってきてもなかなか定着しなかったように、私たちが名古屋で進めてきたことを同じように北陸でやったとしても定着していかないと思っています。だからこそ、これまで私たちが名古屋でやってきたことを踏まえ、北陸在住の皆様と情報共有をしたり、ともに協力したりしていけたらと思います。

実際に、北陸ではすでに大きな動きが始まっています。今年7月1日に開始された行政によるパートナーシップ制度の導入。そして、金沢レインボープライドが9月26日に開催されることにもなっております。

私たちも、これら二つの大きなアクションに注目しています。金沢プライドパレード2021では、当事者の方、アライの方が集まった一般社団法人金沢レインボープライドさんがクラウドファンディングをいま実施されていますので、ぜひご注目いただけたらと思います。

明戸隆浩さん) まず社会学者的には、北陸がLGBTQ+に対する理解度、寛容度が低いというのは知らなかったので、少し気をつけて見ていこうと思いました。

あとそれとも関わるのですが、序盤にご報告のあった子どもや若者についての議論も含めて、地域差ということが一つの共通した課題かなと思います。それは、単に流行りに乗るかどうかというランダムに発生する地域差もあれば、もう少し基盤や土台による違い――分かりやすく言えば都市か田舎かによる違いなど――もある。とくにLGBTQに関してはどうしてもそういう部分が大きいですよね。名古屋の微妙な位置づけ、実際名古屋は大都市ですけど巨大な田舎とも言われていて、そういう部分をどうするのか。

またもう少し実践的なところでも気になっていることがあるのですが、出張授業でいろいろなところでワークショップやグループディスカッションをやるとおっしゃっていて、そういう時には当然いろいろな人がいると思います。とくに保守的な地域でやったときにはマイクロアグレッションに当たるような発言をする方も当然いたりして、でも当事者の方でカミングアウトしている人もしていない人も混在している場がある時に、どれぐらいファシリテートするのか。これは答えがないと思いますが、自分も悩んでいて、お伺いできればと思います。

久保さん) やはり話す内容に注意を払う必要があると思っています。すごく感じるのは、とくにマイノリティに関する啓発活動をやっていると、どちらかというと自分たち自身が無意識にですが、聴いている方のことを当事者ではないと思ってしまうことが往々にしてあると思います。だから「これ、わからないと思うのですけど」といった話し方をするとよくないと思っていて、参加者に当事者の方がいらっしゃることを前提にお話をする。そこにいらっしゃるかもしれない当事者の方に対して、その時間を通して自分自身に誇りや自信をもてるような勇気づけ、何か前に進みだせるようなお声がけをするようにしているのは一つあります。

保守的なところですとドキッとする感想を述べられる方もいらっしゃいます。私たちASTAにも当事者が多く在籍していますけれども、当事者のなかでも氷山の一角なのです。声を上げられない、上げない当事者の方が多い中で、勇気を出して啓発活動に取り組み、そういう声がくると精神的にダメージを受けてしまう問題は実際、啓発活動のなかで他の団体さんでも抱えているところかと思います。ですので、質疑応答のあり方にも工夫が大切で、紙で書いてもらってこちらで取捨選択して答えていくという仕組みづくりを意識的にやっていくことが必要だと思っています。

◆NPO法人ピッコラーレ 松下清美さん(相談支援員/理事)

「妊娠葛藤白書~にんしんSOS東京の現場から~」

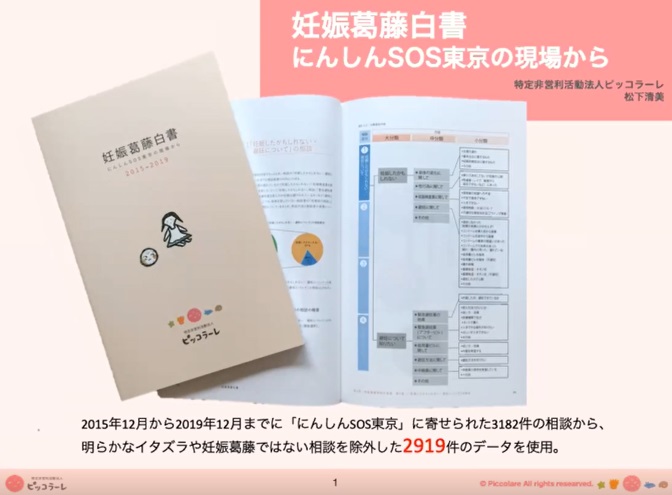

私たちは昨年度ソーシャル・ジャスティス基金の助成を受けて妊娠葛藤白書を作成しました(写真下)。私たちは「にんしんSOS東京」という相談窓口を開いているのですが、そこの窓口に2015年12月から19年12月までに寄せられた3182件の相談から、明らかなイタズラや妊娠葛藤ではない相談を除外した2919件のデータを使用して白書を作成しました。

今日は、この白書のなかから、若年層の相談内容の一部を紹介し、そこから見えてくるものをお話しようと思います。

にんしんSOS東京に寄せられる約8割が若年層からの相談です。

相談内容をみると、妊娠が確定する前の相談、「妊娠したかもしれない・避妊について」という相談が約7割でした。性行為の相手は、交際相手が5割超えということが分かりました。妊娠したかもしれない・避妊についてという相談内容は、「コンドームが破れてしまったけれど大丈夫だろうか」、「アフターピルを飲んだ方がいいだろうか」など具体的な情報を求める内容のほかに、「相手に避妊してくれと言ったけど、してくれなかった」、「アフターピルを飲めば大丈夫だから避妊しないよと言われた」など、相手が交際相手であっても関係が非対称であることをうかがわせるような相談内容が少なくありません。

その相談者の方たちと私たちはいろいろとやり取りしていくのですが、そのやり取りの中で相談者自身が相手との関係を見つめなおし、性行為や避妊の知識をしっかり身につけて、自分と相手それから信頼できる誰かと一緒にこの葛藤を解決していきます。

一方で、妊娠葛藤を独りで抱え込み、どうすることもできない相談者さんもいます。行政や病院に同行したり直接会って話をしたりしなければ問題が解決しないなと思える方だったり、相談時の妊娠が22週、つまり中絶がもうできない段階になってから相談してきた方たちです。

私たちはこの方たちを「若年ハイリスク層」としました。そして、この層が先述の若年層とどこが違うのか細かく見ていきました。若年ハイリスク層の相談を見ると、妊娠後の相談が約8割、性行為の相手も夫や交際相手といった安定的で継続が見込める関係は4割程となり、先述の若年層とは異なる姿が見えてきました。

さらに、妊娠葛藤を強化・深刻化させる背景にどんなものがあるかを調べていきました。経済的困難を抱えている、相手に相談できない、居場所がない、虐待など複雑な成育歴があり家族にも相談できない等といった、貧困や安心できる人間関係・居場所がないといった妊娠以外の困難を抱えている比率が、それ以外の層と比べると10倍も高いことが見えてきました。つまり、妊娠以外の葛藤をたくさん抱えていることが見えてきました。

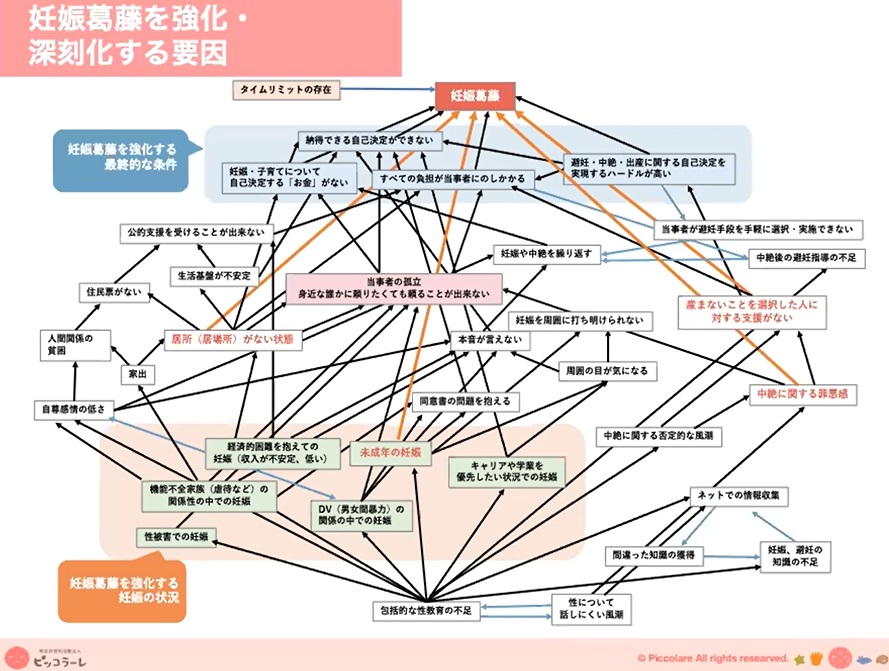

私たちは分析した結果をもとに、妊娠葛藤を強化し深刻化する要素をさらに細かくピックアップして、それぞれに関係しあう要素を関係づけて図にしてみました(写真下)。

まだ途中なので整理できていない段階ですが、クモの巣のように複雑に要素が絡み合った図になりました。

注目していただきたいのは、一番上の青い部分、「妊娠葛藤を強化する最終的な条件」です。それは、「妊娠・子育てについて自己決定するお金がない」、「避妊・中絶・出産に関する自己決定を実現するハードルが高い」、「納得できる自己決定ができない」、「すべての負担が当事者にのしかかる」という4つの条件があるのではないかと考えています。この4つの条件のうち3つまでに「自己決定ができない」が挙がっていました。

自己決定とは日々生きていく中で私たちが絶えず行っている行為や判断そのものだと思います。私たちは他者との関わりの中で判断や選択や行動を決定していますから、自己決定すればそれで終わり、問題解決とはならないこともあると思います。だけれどまずは自己決定することから物事は始まります。そして、自己決定のためには、それぞれの判断や選択や行為を「できる」、「する」、「せざるを得ない」と決めるための材料などの前提があることが必要だと思うのです。

でも深刻な妊娠葛藤を抱える人は、その前提が先ほど見たように希薄なのです。自分の体に起きていることなのに自分で決定することができない。その大きな要因は、経済的困窮と社会的孤立にあるのではないかと私たちは考えました。

そこでまずは、経済的困窮によって自己決定できないという理不尽をなくしたいと私たちは考えました。そのために、妊娠前のアフターピルの服用・低用量ピルの服用・性感染症などの治療・妊娠後の確定診断・中絶・妊娠健康診査・分娩費用などまで、妊娠にまつわる全ての事柄を全ての人たちが無料で利用できるようにしたいと目標を掲げました。大事なのは、深刻な妊娠葛藤や困難を抱える人たちだけでなく、全ての人たちが無料で利用できることだと私たちは考えています。

私たちは今この制度の実現に向けて、厚労省や内閣府、関係省庁に提言を少しずつしていったり、具体的にペーパーを作る準備をしたりしているところです。

私たちのビジョンなのですが、「『にんしん』をきっかけに、誰もが孤立することなく、自由に幸せに生きていくことのできる社会の実現」の第一歩になったらいいなと思って進めています。

明戸隆浩さん) 最近ベトナム人の技能実習生が熊本で死産をして、それが死体遺棄に問われている事件があったので、それを思い出しながら聴いていました。途中かなり複雑な図(写真上)がありましたが、確かに複雑なのだけれど、実際全部その通りなんですよね。

その上で、いま報告いただいたのは問題の前提だと思いますが、じっさいに問題解決のために具体的に動いていくときに、先ほどから役所との連携がうまくいく例・うまくいかない例、流行りに乗る・乗らないという話や、地域の差といった話がありましたが、役所や政府の動き方はこのテーマに関してはどんな感じでしょうか。

松下さん) 役所というのも例えば市区町村のように現場に近く保健師さんがいるところでは、児童福祉法に「特定妊婦」――身体的にも社会的にもハイリスク妊婦――という言葉が入り、その特定妊婦を把握したならば何があっても支援しなければならないというような内容が入ったことによって、支援につながりやすくなりましたし、妊娠葛藤に対する理解も広まってきたということはあります。

でも政治家など、国のレベルになると「妊娠葛藤」という言葉を知らず、「妊娠に葛藤があるのか」と驚かれることがよくあります。ですから、社会制度を作る場所にいる人たちに、まず、妊娠葛藤とは何か、その葛藤の根本には何があるのか、これだけ独りで妊娠や出産を抱えなければいけない現実があることを伝えていくことからはじめなければなりません。私たちは、妊娠葛藤相談窓口を開設して6年目になりますが、まだこの段階なのかと思うところはあります。

また、性教育の不足もすごく問題だと考えています。私たちは、妊娠葛藤の一番の根本は「包括的性教育の不足」ではないか考えており、先ほどの図(写真上)の一番下にそれを置きました。包括的性教育というのは健康ももちろんですが人権も含めた性教育のことですが、日本にはそれがない。海外では「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に基づいた教育が行われているけど日本にはない。包括的性教育を充実させていくことが今必要なのではないかと思います。

「特定妊婦」について少し説明しておきます。

平成20年の児童福祉法の改正で、妊娠葛藤する妊婦、「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦」が認識され、彼女たちを「特定妊婦」と名付けたのです。妊娠葛藤する妊婦が改めて発見され、名付けられ、法律に位置付けられたとも言えます。また、法的に規定されたことで、特定妊婦と判断されれば、保健・医療・福祉で連携しての支援もそれまでよりも進めやすくなりました。

なぜ、児童福祉法に位置付けられたのかというと、それは、虐待防止のためでした。子どもの虐待死で一番多いのは、生まれたその日に亡くなる命だったからです。

虐待死の加害者はほとんどが母親です。でも、はたして母親は加害者なのだろうか? あるいは、なぜ、母親一人が加害者にならなければいけなかったのか。

一人で妊娠を抱え込まざるを得ない社会であることこそが問題であって、彼女本人の問題ではないのではないか、と、私たちが考えています。「母は加害者なのだろうか? 加害者にしてしまったのは誰なのか?」という問いかけを常に考えながらの白書制作でした。

◆NPO法人監獄人権センター 塩田祐子さん(職員)

このイベント自体のテーマが「共に生きる」ということでしたが、私共は「生きる。→どこで?」ということを考えながら活動しています。

私共の団体は、監獄の中の獄中者の人権問題に取り組んでいます。1995年に弁護士・研究者・市民が設立し、「生まれながらの『犯罪者』はいない。犯罪者を社会から排除するだけでは問題は解決しない。誰もが生きやすい社会をつくる」という理念で活動しています。事業の中でも一番大きな割合を占めるのが手紙相談です。全国の受刑者の方からさまざまなお悩みを手紙相談で受け、ボランティアが回答しています。

「生きる。→どこで?」とは、「刑務所の中で、どう生きる?」か、「刑務所を出てから、どう生きる?」という二つの問題に取り組まなければならないということです。

私共は今回、ソーシャル・ジャスティス基金の助成を受けて、無期懲役の受刑者の方々についての調査研究と支援を行いました。無期懲役とは、有期刑よりも重い、期間に定めが無い刑です。だいたい30年ぐらい受刑しないと仮釈放のチャンスがないと言われています。最も長い方では61年受刑してから出所した方がいます。出所の日を迎えることができず、刑務所の中で亡くなる方もいます。ふつう受刑者の方は、「出所したらどんな人生を送ろうか」と考えながら暮らしていると思うのですが、刑務所の中で亡くなる可能性がある無期懲役受刑者は、「刑務所の中でどう生きていくか」を考えなければなりません。

私共の活動は、受益者(活動によって利益を受ける人)が「犯罪をした人」という特殊性があります。「そもそも、こういう活動が必要なのですか?」と聞かれることもあります。

さまざまな活動分野との連携についてお話します。まず、刑務所の受刑者はどのような悩みを抱えているでしょうか。「出所した後にお金がない」、「仕事先がなかなか見つからない」等の悩みが多そうだな、ということは、皆さんご想像がつくかと思います。生活困窮者支援の団体さんと一緒にイベントを開催したり、福祉制度に関する情報提供を行ったりすることで、お金や仕事の問題には対応してきました。

それ以外にも、実はこんなにたくさんの問題があります(写真下)。

今年新たに出てきたのはワクチン接種の問題です。とある刑務所では昨日1回目の接種があったと、受刑者の方から手紙で報告がありました。接種を希望する全ての受刑者が必ず接種を受けられること、副反応が出た場合には適切な対処が受けられることが必要とされています。

外国人受刑者は、出所後に強制送還になる方がいます。また、日本語が話せない受刑者と刑務官とのコミュニケーションの問題もあります。

国民の安全・安心というのは、防犯やまちづくりに関することです。

私共の活動はかなり独特なように見えて、実はさまざまな分野の団体さんと連携して活動できるのではないかと思います。ただ、そのような場合の悩みとしては、特定の団体さんを巻き込んで一緒にやってほしいと思った時になかなか声がけしづらいことがあります。例えば「1年間一緒に活動しませんか」といった場合に、相手方からも人材やお金、資源を投入してもらわないと実施できないので、他の団体さんの活動資源を特定の期間奪うことになります。

例えば、特定の分野で助成金の募集がかかったときに、「これはあそこの団体さんとできそうだから一緒に応募してみよう」とアイデアは湧くのですが、日本の助成金の特徴として、人件費に一切充当できない助成金がとても多いのです(注:ソーシャル・ジャスティス基金の助成は人件費にも使用可)。プロジェクトを実施する場合に、一番お金がかかるのは人件費だと思うのですが、それができないとなると応募を見送らざるを得ません。

明戸隆浩さん) 今日のイベントは、それぞれのテーマの固有性のような話と、共通する課題と、なかでも今最後に出たような直接お金や助成に関わる話など幅広いですが、最後の「人件費に使えない助成金」という話は、僕もNPOに片足を突っ込んでいるので本当に困る。なぜなのかなと思います。海外の助成金は人件費に投資をすることが大事だとしているのに対して、日本の場合は人件費は自前で担保できる前提で、助成金は他のことに充てることが多い。

また最初のほうで監獄人権センターの活動に対して「そんなの必要なの」と言われることがあるとおっしゃっていて、そこはかなり深刻な問題かなと思いました。僕の場合だと、ナショナルな線引き、外国人かどうかという線引きでそういうことが起こることが多くて、実際国籍で線が引かれた瞬間に、その外にいる人は基準が違う人とみなされる。学生と話していると、それと同じような形で、監獄に入った人というのは「悪いことをした人でしょ、だったらいいじゃん」というようなことを悪気もなく言う学生がいるんですよね。

その線引きはとても怖いなと思うのですが、そういう線引きがわりと強烈に出るのがこのテーマの一つの特徴かと思います。その一方で、他の団体とのコラボレーションという意味では、実際にはLGBTの問題もジェンダーの問題もあっていろいろ連携が必要だと思うのですが、そういう際に「監獄は別だ」という感覚が働いていることを感じることってありますでしょうか。

塩田さん) NGOの活動をされている方から、そのような事を言われた経験はないです。

明戸さん) でしたらよかったです。そういうネガティブな作用が表に出てこない形で働いていたらいやだな、と気になったもので。

塩田さん) ただ、ちょっと一緒に組みにくいとは思われているかもしれません。弁護士が主体となって活動しているので難しそうな印象を持たれて、刑事政策について「いろいろ勉強しないとできないんでしょ?」と言われることはあります。

◆ジャーナリストを目指す日韓学生フォーラム実行委員会 植村隆さん

私は朝日新聞の記者を1982年から32年間やりました。

みなさん、金学順(김학순)さんのことをご存じでしょうか。この方は元日本軍慰安婦のキムハクスンさんという方です。ちょうど今から30年前、91年8月14日に、自分は日本軍慰安婦だったという被害体験を実名で記者会見をした方です。その証言が世界に伝わって、金学順さん自身が日本に謝罪と補償を求めて裁判を起こしたことによって、日本は被告になりましたからいろいろな調査をして93年8月4日に「河野談話」というのが出ました。軍の関与を認めて謝罪して、二度とこういう問題が起きないように教育・研究に力を入れると国際的に約束したわけです。そういうふうに慰安婦のカミングアウトがありました。

私はこの金学順さんが登場する記者会見の3日前に朝日新聞の大阪社会部の記者として、元慰安婦の女性が韓国の挺身隊対策協議会の調査を受けているという第一報を書いたのです。その後、金学順さんが記者会見をして、この慰安婦問題が世界でクローズアップされるわけですけれども、90年代の後半位から日本ではバックラッシュということで慰安婦問題を否定する動きが非常に強まってきたわけです。そういう中で私は最初にこの金学順さんの記事を書いたわけで、2014年位になって「捏造記者」と名指しされて激しいバッシングを受けました。その時に、私は捏造記者ではないということで闘いを始めるわけですが、慰安婦問題は日本のマスコミのなかでタブー視されていた中で、週刊金曜日はかなり果敢に慰安婦問題そして植村バッシングを伝えました。

なお、私へのバッシングをテーマにしたドキュメンタリー、『標的』が今年の秋ぐらいから紹介されます。

日本の中に広がってくる排外主義、そして生まれるヘイトスピーチ、嫌韓感情の広がりがあるのではないかということを、そういう闘いの中で私を支援してくれる新聞労連の委員長や日本ジャーナリスト会議・JCJのメンバーたちと話し合いました。

そして、日本と韓国のことを相互理解して、それをきちんと伝えられる、つまり外務省の一方的な発表あるいは日本の嫌韓感情に惑わされない、きちんとした歴史観を持った若いジャーナリストを育てることが必要ではないかということで「ジャーナリストを目指す日韓学生フォーラム」を立ち上げました。

日本と韓国のジャーナリストを目指す若者たちが友達になろうよ。一緒に酒を酌み交わして、一緒に現場を見て、戦争被害者の話あるいは人権侵害をされた人の話を一緒に聴こうという活動を始めました。

昨年度、ソーシャル・ジャスティス基金の助成をいただき、この日韓学生フォーラムの第5回と第6回を行うとともにホームページを作りました。「ジャーナリストを目指す日韓学生フォーラム」と検索していただければ出ますので、その活動報告などを見ていただければと思います。

この活動のなかで若いジャーナリストが育って、例えば韓国のジャーナリストは、日本の北海道の朱鞠内というところで戦時中にダム工事の強制労働させられた朝鮮人の遺骨を日本の市民団体が韓国や台湾の市民団体と一緒に発掘して韓国に返す運動をしているのですが、それをルポするような韓国の番組を作りました。

そしてまた、日本の朝日新聞記者になった若者ですが、原発を拒否した三重県のまちを取材してルポを週刊金曜日に書いてくれました。

こういうように着実に若者が育っているのですが、ここで激しくコロナの蔓延という問題にぶつかりました。いま一番頭が痛いのが、日韓交流を生身の人間同士で、一緒に現場に行って、一緒に酒を酌み交わして、英語や韓国語や日本語のチャンポンでコミュニケーションをするということが去年の春からできなくなってしまったことです。私が去年の12月までは韓国のカトリック大学の教員をしており、日韓を往来しておりましたが、それもできなくなり、今はその大学を辞めてしまって、週刊金曜日の発行人の仕事を中心にやっております。

そういう状況の中で、去年の後半は、リアルな形での日韓のジャーナリスト志望者の交流ができず、Zoomを使って、韓国から著名なジャーナリスト(崔承浩/チェスンホさん)の講演をお願いして同時通訳し、Zoomの中での交流を昨年の12月にしました。

しかし本当にいま悩んでいるのが、リアルな交流ができない中で、どうやって共に語り合う関係をつくるか。もちろんZoomを使えばいいのですが、とはいえ同じ場所で同じ空気を吸って同じものを見て、そしてさまざまな意見を交換しあうという、共にアジアのジャーナリストとして育とうという共通の時空を共有できないことが非常に大きな悩みです。そのうえ、私が韓国の大学を辞め日本に帰ってきた後、もちろん韓国にカウンターパートはあるのですが、なかなか一気にいろいろな事が進められないという問題もあります。

コロナで世の中が一変したのですが、以前は日本のほとんどの地方都市とソウル間で飛行機の往来がありました。ところがいまは成田空港と関空などに限られ、たとえば札幌ですら全くなくなって国際便がシャットダウン状態になっている。このコロナ禍で、単に移動の大変さだけではなく、リアルにストレートにつながれていたのがZoomでしかつながれない厳しい状況があり、日韓交流の難しさ、友達を隣国につくることの難しさを実感しております。

明戸隆浩さん) コロナで去年今年の状況がすごく影響しているのは大学もそうで、実際2年国際交流が止まってしまうとノウハウの継承などが大変になります。地元の祭りなども2年止まると結構大変だとよく言われますよね。本当に細かいところが継承されなくなるので、単にコロナが収束すればO.K.ではなく、そもそも戻るかわからない状況のなかで、目の前の課題としてはとても大きいと思っています。

また植村さんが直接なさっていることは、実際にお互い往来して交流して、一緒に食べてお酒飲んで話をしてというところだと思いますが、それがものすごく重要になるということは少し考えれば誰でもわかることであると同時に、こういう助成金の枠組みで「このプロジェクトの成果は何ですか」と言われた時に説明に困ることがあるんじゃないかと思ったりします。実際にはすごく重要なことを、これは重要な成果なのだと見せるために、植村さんとしてはどのような工夫をされているのか伺いたいです。

植村さん) これは本当に難しくて、1年間助成をいただいてそれで成果が出たとは言えないのです。でも、助成をいただいて、日韓学生フォーラムをさらに2回開催でき、ホームページができたことは大変なことで、こういうのが発信の道具となって、仲間をふやしていける。つまり、今回の助成が継続のための土台づくりを与えてくださったのはありがたかったです。

毎年何人もジャーナリストが出て、日韓の問題に関心を持ったり、自分で留学して韓国語をマスターして地方紙に行って企画をやったりする人も出ているので、これを10年~20年続ければ、今の忖度したジャーナリズムではないジャーナリズムができるのではないか。

会社に縛られるな、会社を超えて連帯せよと僕は日韓学生フォーラムのみんなに言っているのです。この出身者はいろいろな会社に行くわけですが、信念を持ったジャーナリスト同士の連帯が大事だと現場でやっていますので、10年~20年続ければ成果が出てくると思うのです。ただ単年度の成果と言われると、日韓学生フォーラムを2回開催しました、ホームページを作成し活字だけでなく映像の発信も始めています、みんなが書いた記事です、と報告するというぐらいだと思います。

◆NPO法人メコン・ウォッチ 木口由香さん(事務局長)

「自然と暮らしと開発に関わる問題を伝える困難」

私たちはメコン川流域である東南アジアで活動しているアドボカシー型のNGOです。メコン川流域の人たちの、自律性を保ち自然資源を生かした生活のお手伝いをしています。東南アジアを島嶼部と大陸部に分けると、私たちはとくに大陸部の方で活動しています。

なぜそういうことをやらなければならないかと言うと、東南アジアでの日本の開発はプラスの面もありましたが大規模開発では負の影響も大きかったから。何が問題になるかと言いますと、たとえばダムを造る、発電所を造るといった必要インフラを造る時には必ず被害者が出てしまうのです。とくに過去にはこういった被害が全く配慮されなかったことで、ダムによる立ち退きや公害による被害などが起きて、東南アジアの人たちに迷惑を掛けました。全体としては経済が発展したという国もありますが、相対的に日本がすごく影響力を持っていた時代にいろいろな弊害が起きたことを軽減するために、地域住民たちが自主的に自然を利用して守りながら生活をするお手伝いをするということで、開発する相手に対して住民が発言するスペースを増やしていきました。たとえば発電所の反対運動も生じていたのですが、住民たちがなぜ反対しているか、住民の声を、お金を出す日本の中に伝えていくことでお手伝いをする活動を続けてきた団体です。

こういった活動のなかでソーシャル・ジャスティス基金には、日本の援助機関の環境社会配慮の強化に関して政策提言することに助成をいただき、その前には、ミャンマーでの経済特区での被害者への支援に助成をいただいていました。

私たちはこれまで個別の事業――経済特区や発電所など――による被害を防ごうと主に活動をしてきましたが、いますごく問題になってきているのが気候変動の問題です。環境の問題が、人類の存続を脅かすほどの大きさに気が付いた時にはなっていた。みなさんも近年感じていらっしゃるかと思いますが、気候が明らかに変わってしまった。とくに今年はひどいです。

先のお話しにあったような社会の脆弱層の方たちはコロナウィルスの広がりでますます追い詰められていて、その後はコロナウィルス対策で自粛をしていることで巨大な不景気がやって来ると。でも、それと同時に大きな問題として、気候変動の問題や生物多様性の崩壊の危機も進行していて、それが私たちの生存を脅かし始めています。こういった問題が大きくなると、ますます社会的に不利な立場に置かれる人が増えてしまうという負のスパイラルが強くなってしまう、ところに私たちは置かれています。

そうはいっても日常生活は続いていきますし、気候変動への対応もやっていかなければいけない。私たちも気候変動をこれ以上進めないために、石炭火力発電所の東南アジアへの輸出を止める活動をしています。

最近気になっているのが、日本での気候変動への適応です。活動にも関係していますが、この冒頭で上村さんのお話にもありましたように、日本が逆戻りしているという感覚はいろいろな面であります。20世紀型の大型インフラへの妄信が日本に根強くあるのです。

昨年大規模な水害が起きた熊本県の球磨川のニュースを皆さんお聞きになっていると思いますが、そこには10数年前に住民運動が止めたダムの開発事業があったのですが、それが非常にいびつな形で復活してしまったということが起きています。これは今の気候変動に全く対応できない古い対策なのですが、また進んでしまう。

そもそも日本には老朽化するインフラに対して早急に対策していかなければいけないと言われているのですが、その対策がまた望ましい気候変動対策とは逆に進んでいる。

国連が出したレポート(2021)では、日本には大規模ダムが世界で4番目に多く、3130基あり、完成後の年数が平均111年と、他国に比べて突出して長いと報告されています。中国、インド、日本、韓国のアジア4か国だけで世界全体の大規模ダムの55%があり、その大半は比較的近いうちに建設から50年が経つと。まだ東南アジアでインフラ偏重の政策を各国が堅持していて、そこに中国などのお金で環境や社会に悪影響のあるダムが造られ続けています。

でも既に先に開発していた北米や欧州はダムの撤去や、自然を配慮した形が進んでいて、それに住民参加もかなり進んでいます。しかし日本では逆に振れていて、それが東南アジアにもインフラ偏重のメッセージを送り続けていると常日頃感じています。

環境の問題は非常に深刻で少しでも早く動かないといけない。ここ10年で打つ対策が今後の20年~30年に大きな影響を及ぼすというのは科学者などがかつてから言っていることです。

でも、いま私たちの活動で大きな比重を占めているのがミャンマーの問題です。ご存じの通りで、ミャンマーに日本は非常にたくさん援助しているのですが、軍事クーデターが起きた後もこの援助が止まっていず、いま暴力行為をしている国軍の資金源になるような日本による投資などがあるのですが止まっていません。それを止めよう活動を展開しています。

いま世界が変換期にあって、いろいろな問題が顕在化していて、みなさんが取り組んでいらっしゃるような問題が明らかになっている、過去に見えていなかったものが見えてきているということは非常に重要だと思っています。

ミャンマーの問題は非常に大変で、環境問題に集中したかったのに、民主主義の危機という政治的・社会的な問題が起きてしまって、そちらへの対応に追われている。若い人たちのいろいろなリソースがとられてしまうのは問題です。

ただ、ミャンマーを見ていて、若い人たちの動きは非常に希望があると思っています。国軍のクーデターが起きて私たちは最初、ミャンマーは長い間軍政が続いていた国なので、そのまま軍政に戻ってしまうだろうと思いましたが、主に若い人たちの大きな動きがあって軍政をはねのけて民主主義を取り戻したいという大きな声がある。それが希望です。

気候の問題も若者が主導したからこそ、私たちもこれだけ知るようになったのです。ご存じのようにグレタさんというスウェーデンの若者が一人で立ち上がったことが火のように広がって、いま世界中で「気候正義(climate justice)」ということが言われています。

この「気候正義」という言葉、「クライメイト・ジャスティス」を聞いたときに感動しました。この冒頭でも正義に関するお話がありましたが、そもそもヨーロッパが豊かなのは世界中の国を植民地時代に搾取していった構造のためで、そのことに気が付いている若者たちが是正を求めることが、この気候正義に取り込まれているのです。その流れのなかで、いろいろな国の若い政治家からコロナ対策を新たな雇用など社会変革に結び付ける動きが広がっているのも希望だと思います。

ただ、これは日本にはまだ広がっていないのが、共有したい悩みでもあります。非常にレベルの高い危機、大きすぎるものに対して、まだやれることがあると前向きにどうやって伝えていくか。また、日本でも若い方たちが動き始めていて、それとうまく結びつけられないか。そうした若い方たちは孤立していて周りに理解をひろげられないというのもよく聞く話です。それから、先の植村隆さんのお話にもありましたが、海外と従来のように往来できなくなったので、連携するのが難しくなっている。ただ、気候変動の中で、飛行機に乗るのは「飛び恥」と言われるぐらい環境影響が大きいということで、これまでのように簡単に物理的に移動するのは控えなければいけないというのは感じるところです。

日本での気候変動対策がどちらかというと逆行しているなかで、大きなダムの反対運動などを主導した方たちが20年~30年位前からいろいろな活動を蓄積されているのですが、活動をする方たちが高齢化していることが個人的に気になっています。日本の市民活動を地域で見ていると、たとえば戦争の反対や護憲の運動、ダムの反対運動などが若い人から敬遠されている、もしくは存在を知られていないために、市民活動としての経験を若い人たちに伝えられないことを私は懸念しています。

私たちがこれまでの活動で培った経験として、いまアジアの人たちからもっと学べる時期なのではないかと思っています。昔は日本の運動の経験などをアジアに伝えるということがNGOの活動として大きくあったのですが、今は「交流」が若い人たちの間で活発になってきていて、そこをもう少し深めて、アジアから学ぶようなことをできないかと思っています。いま往来ができないなかで、どうやって構築していくか、続けていくか、もしかすると全く往来ができなくなる可能性があるので、こういったことを知り続けることはどうやったらできるのかは大きな悩みになっています。

たとえば写真(上)は、タイ北部のメコン川流域近くの村人たちが息の長い運動をして、工業団地に開発されるのを防いだ林ですが、そこは行政や企業にとっては単なる疎林の荒れ地に見えても、じつは浸水林で、メコン川流域は雨季と乾季がはっきりあって、雨季には湖のようになって木々が水の中から生えているような状態になるのが自然な地域。開発側からは中途半端な土地に見えても、実際には生態系的には重要で、かつ住民たちは利用している。そこを守るために住民たちはいろいろな努力をされていたので、そういったことから私たちは学ぶ必要があるのではないか。先を見据えて活動をしていけたらと思っています。

明戸隆浩さん) この20年間日本はいろいろな面で停滞し、また世界的にも冒頭で上村英明さんが言っていたようにアフガニスタンが20年前に戻り、社会の変化というのはやはり単線で進むわけではないんだなとあらためて思います。僕も学生のころは環境問題や国際支援はもっと関心が広がっていくと思っていたのですが、実際にはそうではない。ただ僕自身は国内のヘイトスピーチや差別問題に取り組んできて、いきなり海外に飛ぶのではなく足元の差別問題を見ることの重要性も感じてきたのですが…。とはいえ今は内外のバランスがあまりにも悪く、コロナがさらに拍車をかけると思いますが、内向きのブーストがかなり強くかかっているところがあるので、どうしたらそのバランスを直せるのかと考えています。

さきほど若い人たちの動きが希望だとおっしゃっていましたが、何かこういうきっかけがあったら若い人たちが関心を示す、ということはありますか。

木口さん) そこがまさに弱いので知りたいです。また、私たちの上の世代の方がやっていた反対運動からも私たちは十分には学べていず、それを次の世代に伝えていくことはますます難しくなっています。ただ逆に、若い人たちから学ぶこともすごくある。私たちとは違う方法で効果的な運動を展開する人たちも増えている。いろんな形で学びが双方向になっていけばよいと思いますが、それを実現するのが物理的に難しいなと思っています。

明戸さん) 先ほどの植村隆さんのお話でも、やはり直接会うことによる刺激は大事な部分もあると思ったのですが、とくにコロナだとそこは難しいですね。ありがとうございました。

――総括コメント――

※ネットワーキングタイムの後、ゲストコメンテーターの明戸隆浩さんから総括的なコメントをいただき、続いて、各プレゼンターから一言ずつメッセージをいただきました。

明戸隆浩さん) とくにテーマが異なる団体間の連携についてもう少し話を聴けたらよかったなと思いますが、じっさい今日の8団体のお話を聴く中で、聴いていらっしゃる方たちにはそうした可能性が自然と伝わったのではないでしょうか。

またもう少し広げて連携ということを考えたときに、子どもアドボカシーセンターOSAKAのお話などから、公的セクターとのつながり、協力関係やコラボレーションをどうするのかというのが繰り返し出てきました。それはお金だったり、役所の人の理解だったり、いろいろな形がありえますが、具体的なテーマの違いを超えて共通するなと思われたことは多かったのではないかと思います。

あとは世代間や地域間などでの違い。これは連携というより多様性や違いがあったときに、そことのつながりをどうするのかという話になるかと思います。LGBTの北陸の話もありましたが、テーマによって地域性に影響を受ける部分はかなり大きいし、また世代差や、そのテーマに関心があるか無いかなど違いがあるなかで、そこをどう架橋していくかという課題もあります。

先ほどのネットワーキングタイムでも、それぞれテーマにしていることは違う方が、共通する部分をみつけてうまく話をされていました。実際にネットワーキングタイムのようなところで、どういうふうに共通性を見つけて、固有性や違いを整理しながら、どのようにその場で関係性をつくっていくかということは、まさにこの連携というテーマの実践だったと思います。時間があればもっといろいろな展開があったと思いますが、このネットワーキングタイムも含めてこの企画だったんだなと思います。

最初の高谷忠嗣さんからのご挨拶に「正義」のお話がありました。これは、僕がソーシャル・ジャスティス基金のプロジェクトに今回参加させてもらって話す中でも、何度も出てきたテーマです。個別のテーマはいろいろあるのですが、そこで連携を考えたときに、たくさんある個別の問題の全体を貫く何かとして、やはり「justice」という言葉が重要になる。

これを「正義」という言葉に翻訳すると、まさに高谷さんがおっしゃっていたように、日本語ではなかなか素直に受け取られない。一歩引いた感じで、最近のネット上の言い方だと「正義の暴走」というのもあり、むしろ「正義」はそれを振りかざして悪い方に行く奴がいるという話もある。

でもやはり、今日出てきたようなテーマを、固有に考えつつ、同時に何か一本筋を通して考えるときに、「justice」という言い方でもいいのですが、「正義」という日本語を、肩ひじを張らずに「それ、大事だよね」と普通に思えるような感覚が、それぞれの個別の活動を通じて伝わっていくといいと思うんですよね。それぞれの活動はバラバラではなくて、最終的には一つの「正しい社会」を目指してやっている。「正しい社会を目指して」と言うのも少し構えてしまうところがあるわけですが、それをもっと普通に言えるような時代に今回のプロジェクトがつながっていくのであれば、それはすごく大きな意義のあることだと思います。

寺中誠さん) ありがとうございます。「公正」とか「公平」という言葉を使うのですが、それもやはり肩ひじを張っていますよね。

先ほど「気候正義」(climate justice)という言葉を聞いて「お、これだ」と思われたメコン・ウォッチさんの話もありますので、justiceは多義的な話なのだと思います。

では、各プレゼンターから、ここまでいろいろお話を聴いて今考えていることをお話いただければと思います。

土肥潤也さん/わかもののまち) 連携は無理に連携すると逆に連携が進まないこともあると思いますが、一緒に活動することが一番大事です。甲斐田さんのプレゼンの中に子ども庁のお話があり、僕も子ども庁について内閣府のヒアリングを今度受ける予定になっていて、バラバラに国や行政に対して声を上げていくより、一本化していくとか、連携していくことが政策を変えていく近道になるのではないかと思うので、そんな連携ができればよいのではないかと考えました。

甲斐田万智子さん/国際子ども権利センター) 「正義」をどんな言葉にするかと、明戸さんから問題提起がありました。私が1989年にイギリスで開発教育を学んだ時に、開発教育のメッセージというのが、最初は「チャリティ」だったのが、次に「ソーシャル・ジャスティス」になって、そして「弱い立場に置かれている人のエンパワーメント」になったと第1世代・第2世代・第3世代という形で学びました。

虐げられている、搾取されているなど不条理を被っている人が、「これはおかしい」と声を上げられることが正義ではないかと思っています。そのためには権利を知ってエンパワーメントされること。「気候正義」という言葉も今日はっとしたのですが、いま私たちが住んでいる当たり前を次の世代に引き継げない。将来世代はこんな快適な生活を送れなくなるし、太平洋の島の人たちは水につかってしまうというのは正義ではないですよね。

誰かが誰かのいい生活のために不条理を被ってしまうことに対して声を上げられるような社会にしていきたい。そのためには、みんなが子どもの時から権利を知ってほしいなと。みんなで一致して今の社会を変えていけたらいいなと思いました。

奥村仁美さん/子どもアドボカシーセンターOSAKA) 子どもの声を聴くことを求め続けてく中で、何か実現の可能性がある時、自分の力+αがほしく、連携が生まれるのかなと思っています。

堀正嗣さん/子どもアドボカシーセンターOSAKA) 連携ということにいろいろ考えました。

先に気候正義の話もありましたが、いま世界全体に不正義や不正がまかり通っているという状況があって、これは全部つながっているものだなと今日感じさせられました。不正義や不正が生まれる分野において、現れ方は違っても根っこはつながっているものがあると。それに対して私たちがつながって声を上げていく、社会を変えていくことの大事さを考えさせられました。旧来型の政党や労働運動も大事ですが、いま市民がつながって世界を変えていく、その力をつくっていかなければいけないと感じました。

久保勝さん/ASTA) 多くの社会課題の取り組みがオリンピックに向けて一つのピークを迎えたかに見え、LGBTQ+についてももしかしたら同様なのではないかと思います。SDGsの文脈でも今後10年といったところで、そのピークを迎えた先のところでどうなるか。

最初の土肥さんと明戸さんとの話で、「枠組み優先でグランドデザインがない」という言葉に自分もはっとしました。いろいろな制度や行政が取り組まれているところで、もしかしたら枠組みが優先されているというのは実際あるかなと思いました。ただ、枠組みすら存在しない時代もあったわけですので、これまで取り組んでこられた方々への尊敬と感謝の気持ちをもちながら、グランドデザインを自分たちも考えていければと思います。

松下清美さん/ピッコラーレ) たとえば15歳~17歳くらいの児童養護施設に入っている子どもたちが妊娠した場合、妊婦を継続する場合は養護施設から出ていき、妊婦も児童であるにもかかわらず、母子という支援の枠組みに乗ることになります。本人の状態、この場合は、未成年の妊娠ですが、その状態によって支援の枠組みが変わらざるを得ない。そしてまた、どの枠組みにも入ることができない妊婦もいる、見えなくされている妊婦もいる。日々このことを思いつつ、どのような発信を社会に行っていくか、あらためて考えていきたいと思いました。

塩田祐子さん/監獄人権センター) 活動を続けていると、ある日突然、自分たちの活動分野にスポットが当たることがあります。今年でいうと、ヤングケアラーの問題に取り組んでいる団体さんは、すごく注目された年だったと思います。

注目されてたくさんの人に知ってもらえるのは、とても嬉しい事ではあるのですが、プレッシャーでもあります。問題に専門的に取り組む団体として、専門性を高めるだけではなく、社会とどうつながっていくのか、広い意味で応えられる存在にならなければならないと、本日の皆さんのお話を聞いて、あらためて思いました。

植村隆さん/ジャーナリストを目指す日韓学生フォーラム実行委員会) 日本のジャーナリズムは間違いなく悪くなる可能性が大きいと思います。よくなる可能性は放っておいたら無い。なぜなら、ジャーナリストたちが現場で学ばないからです。苦しんでいる人、迫害されている人たちに会って学ばない。会社に生きている傾向が強いと思うので、日本のジャーナリズムがよくなる感触がない。それを打破するためには、市民運動とともに連帯して、現場で、日の当たらない厳しい状況に置かれている人に目を向けることが大事。

新聞記者が何で勉強するかと言ったら、たとえば地方に行けば、市民集会が夜あって、そこに行って勉強して啓発されるわけです。大学出たての社会のことを知らない人が市民集会に行って、市民活動をしている人からさまざまなことを聴いて問題意識を持っていった。これが昔はずっと続いていたのですが、近年は若いジャーナリストがすごく忙しくなって、市民集会に顔を出す時間がなく、また市民運動を熱心に書く記者も減っている。でも市民運動から我々教えられることは多いですし、やはり連帯できることがあるので、僕が抱える若い人たちとみなさんとをつなぎ、みなさんの問題意識を若いジャーナリストに伝えたいと思いました。

気候正義の問題をメコン・ウォッチから言われて、航空機の利用で地球環境に悪い影響を与えるとの話もありました。まさにそうですよね。ジャーナリズムはどうしても交流が必要で、地方空港からいろいろ行けてよかったと話した後にそのお話が出て胸が痛かったのですけれども、そこは胸を痛めながらも、現場の国際交流は地方同士で続けないといけないと思いました。

それから、明戸さんが正義の問題をおっしゃいましたが、まじめにジャーナリズムは社会正義に立脚しないといけないと思う。社会正義と会社員ジャーナリズムは両立しないことがいっぱいあります。最近でもジャーナリズムで犯罪があったりスキャンダルがあったり、社会正義に立脚していない。いい会社に入って、特権意識を持っている傾向があると思います。だから、社会正義にきちんと向き合って。ぼくは若い人たちに会社に立脚するな、平等や人権を考える仲間たちと連帯せよといつも言っているのです。理想主義かもわかりませんが、やはりジャーナリズムは社会正義に立脚しなければ成り立たないのです。そういうのを今日あらためて考えましたので、また自分自身に活を入れ、若者たちにも活を入れたいと思います。

ジャーナリストの原点みたいなものを今日学ばせていただきました。

木口由香さん/メコン・ウォッチ) 私たちは海外のことをやっていると、地に足がついていないと、やりながら思うところではあるので、皆さんの活動を知ることができて勉強になりました。ただやはり連携は難しいと身に染みて感じるところです。また、学生や若い人たちに現場を見てもらうのが一番効果的だとNGOの方たちは思うところなので、これをどうしていくのかは問題だ、というのが共通認識としてあります。ただ経済的にも、簡単に行き来するのは後2年~3年は戻らないのではないかとも感じるので、地域に立脚しながらも海外にも目が届くようにするにはどうしたらよいのか、みんなが真剣に考えていく時で、そこに緩やかな連携が生じる可能性があるのかなと感じます。

――閉会挨拶(大河内秀人さん・SJF企画委員)――

連携ということを今考えていくと、すごく大事だなと思います。というのは、私は以前、SJF運営委員長の上村英明さんと江戸川区で「江戸川NGO大学」というのをやり、いろいろなテーマを持った地域の団体や国際NGOなどを呼んでお互いに勉強しあっていました。みなさんもそうですが、それぞれのテーマにおいて実際に現場の最前線で活動している方たちが本当の情報を持っている。そして救済ということだけでなく、社会システム、制度づくりにも関わっていくというビジョンを持っている人たちとつながっているというのは私たちの共有の財産になっていきました。

このSJFも、正義や公正とは何かというのはありますが、逆に言えば、それと真反対にある状況とは何なのか、その状況と皆さんは闘っている。ある意味、日本と闘っているという思いも最近強いのですが。そんな中で、公正であるとか、市民社会であるとか、民主主義であるとか、あるいは平等であるとか、共通のビジョンを持ちつつ、それぞれの現場で活動をされているということ、それが交流できるということは大変すばらしいことだと思いますし、今後も、それぞれがどっぷり浸かっているところから新しい連携という形で立体的な活動へ展開できるようなチャンスをつくれたらと思います。 ■

*** 今回の2021年8月20日の企画ご案内状はこちら(ご参考)***