ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)アドボカシーカフェ第45回開催報告

市民発の立法

教育機会確保法を考える

2016年7月12日、ゲストに西原博史さん(早稲田大学社会科学部教授/憲法学)、コメンテータに寺中誠さん(オルタナティブ教育実践校生の親/大学教員・国際人権法等)をお迎えしたアドボカシーカフェをSJFは東京都新宿区にて開催しました。

子どもや若い人たちは、自分の判断を身近な権力によって尊重してもらった経験があるだろうかと問いかけられました。「学校」外での学びを選んだ人たちのさまざまな想いからはじまった立法運動は、「学校」に行かない子どもを卒業資格認定だけして責任放棄している社会を問い直してもいます。

憲法における義務教育・「教育を受けさせる義務」が、学校教育法では就学義務・「学校に行かせる義務」に転換されていることが指摘されました。この「学校」の定義は、多様な子どもたちにとって偏ったものになっています。義務教育を実現する選択肢を増やすことの必要性が強調されました。多様な学びの場があり、オルタナティブ学校を選択する自由や、学校に行かせない選択の自由の保障が問われています。こういった選択をしても就学義務違反とみなされないような仕組みを望む声が出ました。

教育機会確保法は、こういった問題をとらえ検討されてきて、議員立法として今年5月に国会に提出され継続審議となっています。この法案を提出するまでに何度も改訂してきた過程、そして省庁や法制局との交渉過程が紹介されました。この立法過程では主目的が逆にとらえられる条文構造に変わったとの見方が示され、望まれている教育がどこまで保障されるのか、基本方針の策定や実践的な運用体制の注意点が示されました。

こうした立法や交渉の過程での妥協が問われましたが、立法運動のさまざまな利害関係者それぞれの理念や目的と調整しながら進めていくことが肝要だとの話がありました。さらに、最終的な目的は立法だけで実現するわけではなく、この法律を機能させる基本方針や通達や裁量といった強制力や実行力の異なるものを組み合わせて進めていくことの重要性が具体的に提示されました。同法案では、基本方針は文部科学大臣が策定することになっており、さまざまな学びの場を担っている人たちの信頼を持続できるような運用が実施できるかが問われています。

これらの過程では当然、政治的な対立もありますが、そういった違いを乗り越え、子どもの個性に即した望ましい学びを運用する仕組みづくりが呼びかけられました。自分にあった学びの場を一人ひとりが選べる社会をつくっていくことが最終的な目標だと締めくくられました。

――西原博史さんの講演――

憲法学そして憲法学のなかのとくに人権論を専門とする人間として、とくに「教育を受ける権利」という形で保障された憲法26条の権利、ただそれと微妙に斜めに切り結んでいる「思想信条の自由」という――これは「個人の内心の自由」といわれますけれども――個人の基本的な考え方は基本自分で自由に考えていいという、逆に言うと「国であろうと先生であろうと自分の基本的な考え方は人に押し付けられるような性格のものではないよね」という権利、この両方を専門領域としているところに最初から矛盾を抱えた人間でございます。

そういう意味で、「基本的人権」というポイントから考えた時に「人間の育ち」のプロセスはどういうものかな、ということにずっと関心を持っております。

もうひとつ、「多様な学び保障法を実現する会」という団体の運営委員の一人という立場でもございます。この団体は、骨子案(2014年7月6日)のもとに始まった「多様な学び保障法」という法律を制定することにむけて社会全体で取り組んでいきましょうという一つの機関です。

自分の判断を身近な権力によって尊重してもらった経験は

何が問題なのかというところからお話しいたします。

そもそも、日本の学校はいろんな点で非常に素晴らしいところだと世界で賛辞を受けるところもございます。でもそうとばかりも言っていられないと思われる場面もございます。

たとえば、このあいだの日曜日は選挙だったわけですが、選挙の一つの争点として憲法改正にむけての取り組みをどうするかが挙がっていたそうです。これが争点だといった野党の喧伝が正しかったかどうかの評価の問題は別途あるとは思いますが。それの結果として「改憲勢力」といわれる人たち、これまた数え方は微妙ですが、いちおう新聞報道では165という数え方をして「改憲勢力」が3分の2を超えたというのが今回の選挙の結果であったという評価の一致があります。これ、数え方によっては161人となって3分の2に一人足りないという数え方も出ていますが、数え方はしょせん二の次ですから。いずれにしても改憲に向けての取り組みは、必ずしも国民の本来の力によってそう簡単に押しとどめたといえる状況ではなさそうだという話になってきます。

改憲論は9条改憲の話だと思っている人たちはまだ多くいるのかもしれませんが、改憲論の根本的テーマはおそらく9条改憲の問題ではなくて、国民が主権者あるいは基本的人権の主体として国家によって尊重されるものなのか、それとも国家を尊重するために国民一人ひとりが犠牲にならなければいけないのか、という国家と国民の関係性をどのようなものにするのか、その点でこれまでのあり方をひっくり返すのかということが問われているのが改憲問題の根本争点だと私は理解しています。

ここでひとつ強調したいのは、「基本的人権そのものはいらないよね」という言説が若い世代のなかではじつはかなり流通しているという点をご紹介したいと思います。つまり「基本的人権・表現の自由はわけのわからないことをいう左翼の人たちの人権でしょ、彼らの表現の自由でしょ、俺たちには関係ないよね。だから基本的人権なんてあってもなくても俺たちには関係ないよね」という位置づけが一定程度あります――これは橋本前大阪市長が戦略として出してきたメッセージでもあるのですが。一部の特殊な利害関係に基づく人たちが特殊利益を守るために基本的人権をあたかも全国民のものであるかのように喧伝して利用していると、そういう基本的人権意識が若い世代にかなり浸透しているという状況があります。

なぜこのような話から始めたかと申しますと、ここのところの選挙結果を見てなんとなくがっかりしているディプレッションのなかでそこはかとなく考えて、なぜ若い人たちには、基本的人権というのは正に自分の権利の問題であり、自分が一人前の主体として国家に尊重されるかという若者の権利を保障しているものなのだという考えが行き渡らないのかということを考えたからです。

日本のふつうの学校システムのなかで育っていくと、競争に駆り立てられて、いい子であることが第一に求められて、いい子として周りを蹴落とすことが第二に求められる。このような日本の学校システムのなか、自分が基本的人権の主体として自分の判断を身近な権力によって尊重してもらった記憶が育つのだろうか。

そのなかで学校の教育システムから会社の企業戦士システムの中まで張り巡らされた人間の育ちの過程のなかで、自分の個性を持った、人とは違う自分というものに対して、人とは違うことによって価値があるんだということを実体験として持ってきた経験は極めて乏しいのでは、と思ってしまうわけです。

非常に効率的であるといって世界で評価される日本の学校教育システムです。しかし、政治教育という意味では、今回の選挙の投票率が50%代という数字をみても、主権者である国民の主権者意識を醸成するという点では政治教育は少なくとも成功していないのではないか。

教育の場というのはそもそも何を目的としているのか、どう運用されるべきであったのか、などなどについてはいろいろ考えるべきポイントがあると日ごろ考えています。そういうふうに考えた時に、非常に効率的な教育システムといわれている日本のシステムが実現できていることと実現できていないことがあるというのが、そもそも「多様な学び保障法を実現する会」の大きな出発点になっています。

憲法での義務教育「教育を受けさせる義務」が、学校教育法で「学校に行かせる義務」に転換

最初に確認したいのは、義務教育というシステムのやり方と、その義務教育による権利保障についてです。日本国憲法は26条で、すべて国民が能力に応じて等しく教育を受ける権利を保障しています。したがいまして国民一人ひとり、とくに教育を必要としている子どもが教育を受けることは子どもの当然の権利であるというところが憲法学者である私の出発点になっています。

26条の2項は、その教育を受ける子どもの権利に対応して、すべて国民が保護する子女に――「子女」という表現はどうかという点はありますけれども――保護の対象としている子どもに対して教育を受けさせる義務を負っているという、教育を受ける権利の反面という形になっています。したがって子どもが教育を受ける権利を持っている以上は、教育は国の力によって実現させられるものであり、国の力によって実現される教育を受けさせるのは親の義務だとされているというのが憲法26条の体制になります。

たしかに、すべての親が子どもに対して学校教育と同じような質の教育を保障する能力あるいは、やる気に恵まれているわけでは必ずしもないけれども、親を子どもは選べない。どのように貧しい家に生まれようと、どのように偏った見解の親のもとに生まれようと、すべての子どもが将来日本社会のなかで一人前の市民として国民として生きていくために基礎的に必要になる教育を受けなければ困ると。そういう意味で、教育を受ける権利というのは誰に対しても同じように権利として認められるべきものであるということからしますと、教育を受ける権利を実現するために国がバックアップ体制をある程度つくることは当然のことになりますし、この国のつくっている教育システムに参加するように親が子どもを教育しなければいけないという義務教育システムというのは、一定の合理性を持っているものになると思います。ただし、この「一定の合理性」というのがそもそも問題になります。

日本の教育システムは、憲法の下に教育基本法という次の基本法があり、この基本法の下に学校教育法という法律があります。教育基本法のなかにも義務教育規定があり、ほとんど憲法と同じ規定になります。

ところが学校教育法の段階まで下りますと、憲法26条の義務教育が、一つの条文「義務教育とは学校に就学させることである」というふうにいきなり定義が一つ加わります。つまり憲法では義務教育につき「教育を受けさせる義務がある」といっていたものが、「学校に行かせる義務がある」と学校教育法のレベルでいきなり転換していくことになります。

これは正直かなり大きな転換のはずです。つまり、子どもたち一人ひとりが独立な存在として市民社会、日本や外国で活躍していくための基礎的な条件を子どもが身につけられる教育の機会を与えるべきだ。そのためには親はきちんと責任を果たすべきだ、という点についてはその通りであろうと言えたとしても、だから学校に行かせるべきだというポイントについてはじつに微妙な点があります。

しかも「学校」というのはかなり限定付きで、学校教育法でいう「学校」というのはいわゆる「一条校」で、要するにふつうの小学校・中学校・中等教育学校・高等学校・大学・幼稚園になります。その標準化されたシステムのなかでの学校という形になります。

他の国だと、たとえばシュタイナー教育によるヴァルドルフ・シューレという学校教育、あるいはサドベリースクールというような学校教育が私立学校として認められています。ところが日本では、ふつうの学校とは違いすぎると、私立学校と認められていない場合が多いと言っておいたほうがよいですね。認められていない場合が多いがゆえに、本人たちはスクール・学校とは呼んではいるけれども学校教育法上の学校として扱われていない場面が出てきます。

学校に行かない子を卒業資格認定だけして責任放棄

不登校という現象がもう一つの問題になっています。12万人という不登校者の数字がよく報道されていますけれども、かなり多くの数の不登校の子たちがいます。義務教育課程で学校に通っていたのだけれども、さまざまな理由で行かなくなってしまった、あるいは行けなくなってしまった子どもたちが出てきています。

事情はさまざまだけれども、子どもを集団として管理してそこでの規律を押し付けるような全体的管理システムのなかでの一種の居心地の悪さ、そして、全体が協調システムとして成り立っていることによるストレスが不登校と言われるものの背景的な原因になっているだろうというのは想像に難くないことです。

じつは不登校でも多くの場合、小学校や中学校はふつうに卒業していくのが当たり前となっています。そういった形で、国や学校の側としては、教育を受ける権利を保障する国や学校の責任をいちおう果たしたんですよという物語になっている。しかし実際には、いちおう家で勉強しているらしいからとか、出席はしていないけれども出席の振替を認めるだけの何らかの根拠があるからといって、学校が卒業を認定していくというのが現在の形となっています。

つまり学校に行かなくなると、そこから先はほぼ放ったらかしの状態にされながら、いちおう公立学校システムは何もやっていないわけではないから卒業の資格認定だけはしましたということを体裁だけ取りつくろって責任放棄をしているという現状になっています。

じっさいの子どもたちは家庭で育つ場合もありますし、子どもたちどうしの交流を求めてフリースクールと呼ばれるような、学校教育の外にある子どもたちが共に学ぶ場――これは、傷ついた子どもたちを一緒になって育てていく場と位置づけられるますので、普通の学校といって想定される環境とはかなり違うものを学びのプロセスとして想定している場合が多いのですけれども――に集って育つ場合もかなりあります。

学校外での学びを選んだ人たちの想いから

「多様な学び保障法」の制定を求める運動自身は、担い手としては大きくフリースクールと、それからオルタナティブ・スクール――という言葉をとりあえず当てておきます。先ほど言ったように、シュタイナーあるいはサドベリーなどのように日本の教育システムの中では学校と認められてはいないけれども教育の場として専門的な教育スタッフを有する教育機関――があります。また、不登校の子どもを持って苦しんだ親たちなどの運動体となっています。

不登校になりオルタナティブ・スクールを選んだ子どもたちが学校教育システムからはじき出されて異常者扱いされている現状は差別的で許し難いという想いを持って、学校教育法上の就学義務の外であっても子どもが成長していくような就学義務を果たしたと言えるような道筋があってもいいという義務教育のシステムをきちんと法律上で認めいくことを目指して、「多様な学び保障法」に向けた動きが始まったのです。

こちらの法案対照表(上図からリンク)をごらんください。

もともと2012年2月に、「フリースクール全国ネットワーク」という、いくつものフリースクールの連合体組織で「新法研」という組織をつくって、やはり法律レベルで何とかしていかないと解決していかないのではないかという検討が始められ、骨子案を出しています。この時の運動の担い手は基本的には、フリースクールと、フリースクールで相談に与っていた不登校の子どもの親たち、不登校体験者たちでした。

そして2014年7月に「多様な学び保障法を実現する会」が立ち上がり――じつは初期には「オルタナティブ教育法を実現する会」でしたが名前が変わっています――、同年7月6日の段階では法律の骨子案をバージョンアップしています。

そのような形で、ここまでは純粋に民間ベースで、こういう法律があったらよいよねという法律の内容を提案していました。これ以前から議員さんたちとの話し合いも進んでいましたが、議員さんたちに話し合いに行っても、「君らがいったいどういう法律がほしいのか、その案をつくって持ってこないと我々としてはどうしようもないよ」ということを言われて、「では希望を言っていいなら、こういう話です」とつくっていったのがこの時期までの話です。

この途中で「オルタナティブ教育法」から「多様な学び保障法」に転換していく時、じつは大きな理念的転換がありました。前者は基本的には、オルタナティブ教育を実施する側のための法律だという色彩が若干残っていました。というのは、フリースクールであり、オルタナティブ・スクールであり、親でありという教育者という立場がおそらく残っていたのです。後に文科副大臣になる鈴木寛さんとの相談のなかでもその点が指摘されました。「誰のための法律なのですか、子どものための法律ではないのですか。だったら、『教育』のための法律ではなくて『学び』のための法律ですね」と。もう一度、自分たちの理念を再認識させられるというプロセスを経て、「多様な学び保障法を実現する会」という形でもう一度、骨子案を制定することに進んでいったわけです。

義務教育を実現する選択肢を増やす

後に出てこようとしているポイントとして、学校教育法上の就学義務という道筋しか、義務教育を実現する道筋がないのがどうもよくない。したがって義務教育を実現する仕方として、教育基本法の下に、学校教育法に流れていく道筋と、教育基本法の中に学校教育法にはない多様な学びの場を実現するもう一つの道筋が当然ある、というのが「多様な学び保障法」の基本構想になっています。

したがって、たとえば理念のところで、「子どもは、一人ひとりがそれぞれの個性や学びのニーズに応じて、適切かつ最善な教育の機会および環境を享受する権利を持つ」という形になっています。学校教育を選びたい人は選べばよく、別の学びの場を選びたい人は選んでください、という道筋になっています。

ここで、誰が選ぶかというのが問題になります。小学校1年生の話をする場合が多いものですから、基本的にはまず親が選ぶことになります。日本の憲法システムの中には保障されていないけれども、国際人権法などなど世界の人権保障システムの中では当然に人権として認められている「親の教育権」に基づく親の選択の問題というふうに位置づけています。ただ、子どもの学年が進むにつれて子どもの意思決定がそこに関与してきますから、子どもの意見も同時に提出できるような仕組み――親が子どもの意見を無視しない仕組み――もこの法案に盛り込まれています。

もう一つは、多様な学びの場としての「認定」の話が法案に出てきます。認定学び場については場合によっては補助金の対象となり、認定学び場で子どもが学んでいる場合には就学義務を果たしていることになりますというような一種の認定システムです。普通の私立学校は就学助成を受けているわけですし、ましてや公立学校は税金そのもので運用されているわけですから、それとは違う学びの場を選択した人だけが自己負担というのは不平等な話だということからしても、補助金の問題というのが、受け皿の問題、認定学び場としての補助金請求資格の問題として意識されていくという動きになっていきます。

「多様な学びを支援する」から法案が縮小していった過程

そういった民間レベルの動きがひとつ転換したのが、じつは民主党政権時ではなく、自民党政権に戻ってからです。

教育再生実行会議第7次提言「これからの時代に求められる資質・能力と、それを培う教育、教師の在り方について」(2015年5月14日)のなかで、「発達障害のある子供や不登校の子供に十分な学びの機会が確保され、自己肯定感を高められるようにすることが重要であり、通常の学級に在籍するこうした子供たちへの支援や周囲の子供たちの理解を促進するための教育のほか、国における就学義務や経済的支援の在り方などに関する検討の結果を踏まえて、フリースクール等における多様な学びを支援する。その中には、将来、大きく開花する可能性を秘めた、優れた才能を持つ者もおり、こうした子供たちの潜在的な才能を見出して伸ばす取組を支援する」という項目が立てられるに至ります。

教育再生実行会議のなかにもいろいろな考え方があって、どちらかというといわゆる教育自由化論――これからの日本社会は天才を育てることが必要で、普通の公立学校システムで普通の教育をやっている人のなかに天才なんかいるはずがない、2番手3番手の秀才はいるかもしれないけれど、ほんとうに世の中を変えるような天才というのはそんなストレスフルな環境には耐えられないのだから逃げてしまっているに決まっている。そうすると不登校の子どもがいるフリースクールにいそうなので、その子たちを育てたらいいのではないですか――が思想的なバックグラウンドにあります。

教育再生実行会議というある意味これまで道徳教育の教科化などなどを推進してきた母体に近いところから、硬直化した学びだけではやはり不十分な部分があるということが、多様な学びをやはり支援しなければいけないという必要性が提起されてきたということが重要なポイントでありました。

じつはその時には、「超党派フリースクール等議員連盟」というフリースクール支援を意識していた議員連盟が国会のなかに議員さんたちの組織としてつくられておりました。議員提出の立法をつくるための作業が進められておりましたが、教育再生実行会議の提言によって議員連盟も一気に加速することになり、同年5月に馳浩議員連盟座長(当時)の試案という形で、立法化する場合の試案がつくられました。この時には、夜間中学に関する議連と合同議連を形成して法案提出に向けて準備するということになっていました。

ところがそこから9月に向けて、自民党のとくに保守的な部分がここに全くのってこなかった。つまり教育というのは学校でやることに決まっていて他の場では人は育たないという強固な学校信仰を持っているところとぶつかって、その先は戦線縮小を余儀なくされていきました。

この15年9月の法案段階では、もはやオルタナティブ・スクールという影は法案の言葉からは消えていってしまい、あくまで、不登校の子たちは場合によっては多様な学びしかできないので不登校の子たちが受ける多様な学びについては支援できる体制をつくっておいたほうがよいという形に縮小されていきます。

さらにいま16年5月に国会に提出される法案の段階ではもう一回り縮小していって、まさに不登校児童生徒のための教育のありかたの問題となり、かろうじて教育の方法として「多様性」という言葉が法案のなかに残ってはいるのですが、あくまで不登校という問題に対する環境の一つとしての法案として示されることになります。

もう一つこのプロセスで縮小されていった点は、教育基本法の下に学校教育法が一方にあって、もう片方に学校教育以外の多様な学びの場を保障する法があるという形から、教育基本法の下には学校教育法しかなく、ただ学校教育法の特例として学校教育でないものを正規の学校教育システムとただ読み替えるにすぎないという形になったことです。このことも多くの関係者にとって敗北意識をかきたてるものとなりました

子どもの個性に即した望ましい学びを運用する仕組みづくりへ、政党の違いを乗り越えて

法案準備が進められている段階で、いくつかのフリースクール関係者や、子どもの権利養護団体など、政党では共産党が、法案絶対反対の立場に立つようになっていきます。これはコミュニケーション不足による誤解という部分がおそらく95%くらいあって、原理対立は5%くらいだろうと私は理解しております。場合によっては、これは原理的な対立がある――国あるいは学校というオーソライズされた存在しか教育を担えないと考えている人たちがある程度はいる――かもしれないということはあります。

ただここの部分はおそらく誤解だと考えているのは、最初の段階で「認定学び場」という話が出てきた時に、誰が認定するのかという怪しさを抱えていたからです。にもかかわらず認定の話をせざるを得ないのはいくつかの事情があります。

たとえば、教育業界といわれますが、そこで当然想定されることとして、朝から夜までひたすらお勉強させる24時間学習塾のようなのがうちの子にとっての理想的な学びの場だというような話で塾業界が入るというのはありますが、これは子どもの人権無視であり、多様性のシステムの中にそれはあってはいけない。しかしお金が絡むと、つまり業界が絡むと、そういう危険性があるかもしれない。また、非常に閉鎖的な宗教団体が自分たちで決めてやっていくということで、カルトのなかでしか生きていけない偏った人格を形成することによって、それはうちが行う教育なのだと言われた時には、いやそれは子どもがほんらい持っている「教育を受ける権利」とは違いますからというふうな判断をせざるを得ない場合は、やはり理論的に考えると出てくる。そうすると、内容的にほんとうに何でもありという訳にはいかないかもしれない。

不登校の場面では、学習指導要領に準拠した――たとえば算数は何年生でこれをやりましょうといった――お勉強とは違う人の育ち方というのはやはりあります。あなたは小学校2年生を終わるのだから九九は言えて当たり前ですというシステムそれ自身が子どもの学びを閉ざしているという場面を認識していくと、その学習指導要領などのようなお勉強システムを前提としたものを標準として掲げるわけには絶対にいかないということは、フリースクール関係者であればもう心の底から痛いほどわかっています。したがってこの法案は、一種標準化された学びのプロセスを並べる形で人様に押し付けるつもりは一切ないし、またそういう運用のされかたを想定してこれまでの取り組みがあった訳ではない。

さらに、認定プロセスが何らかの形で今後関わるとしても、そこでは、たとえば15年9月案などでは、個別指導計画は親が教育委員会に提出して終わってしまうというやり方になっていたのですけれども、これも決してお勉強としてこれができていないからダメですという不認定を受けるようなものではなくて、この子どもの個性からしてこういう学びの在り方が望ましいのだということを策定してもらえれば、きちんと統制力を持つ運用まで持っていく仕組みづくりを引き受けるかどうかを含めての問題提起だったのです。

おそらくそこの部分が伝わらない。言葉尻だけがとらえられて、うちの子どもは排除されて結局「義務教育すら受けていないじゃないか、ダメなやつじゃないか」というレッテルを貼られてしまうという怖さが生じてきてしまったかもしれない。その怖さをかき立てたのは、運動体の責任というところも若干あるのかもしれませんけれども、おそらくその誤解が解ければ、かなり議論は前向きに進むのではないかと現在では私は考えています。

民進党としても直前に結局、野党として全員賛成できるかどうかが不確かな状況であるということで前国会では成立せず、継続審議となりました。おそらく共産党は全教という教職員組合を支持母体として置いている関係もあって、なかなか法案の賛成には回ってくれない可能性は高いかもしれません。

そういった政党ごとの違いを乗り越えて、一人ひとりの子どもが育つ、そのための責任ある体制をどう作るかという話であるということから、やはりここは前に進んで。多様な学びの可能性を少しずつでもオーソライズしていくことでしか、それぞれの育ちを保障できる体制をとれないのではないか。その意味においても、現在でもこの法律の制定には大きな意味があると考えています。

――寺中誠さんのコメント――

いま大学で国際人権法や刑事政策論を教えておりますけれども、もともとはNGOの活動家ですので、本日は運動家の立場でコメントさせていただきたいと思っております。

西原さんのほうから非常に要領よくまとめていただいたので、私のほうからは「立法化はどうしてこんなに難しいのか、そのどこが難しいのか」ということに焦点を当ててお話ししたいと思います。

今日お話しする立場に関連して自己紹介をしておきます。

私の息子がシュタイナー学校に通っております。じつはシュタイナー学校は日本にいくつかありまして、一番大きいのは藤野シュタイナー・シューレ。ここは特区を使いまして学校法人となっています。それ以外のところは学校法人になっていませんが、東京賢治シュタイナー学校と京田辺。これらはNPO法人が運営する幼稚園から高等学校までを備えるシュタイナー学校です。横浜シュタイナー学校は高等部の1年目にあたる9年生(中学3年生相当)までを実践しています。これらシュタイナー学校同士は、けっこう横のつながりがあります。またもう一つ北海道の「いずみの学校」が幼稚園から高等部までを、学校法人とNPO法人とを組み合わせたスタイルで実践しており、こちらとも連携があります。さらに幼稚園や幼児教育でしたらシュタイナー的な幼児教育をしているところはかなりあります。息子が通っている学校は、場としてはかなり大手になるとは思います。しかもオルタナティブな教育に焦点をあてている学校です。

もう一つ、私のもともとの仕事ですが、人権NGOであるアムネスティ日本の事務局長をやっておりました。その立場で、国連や日本政府、海外の政府にロビイングをかけるということをやっておりました。国連では条約を対象とし、政府に対してその条約の批准を求めたり、批准を他の国に働きかけたり、国連や条約機関という審査機関に情報を提供したりしました。日本国内においてもさまざまなテーマの条約に関連して立法活動が必要ですから、立法過程におけるロビイングは通常のキャンペーン活動の柱でした。拷問等禁止条約や、国際刑事裁判所規程への批准促進運動などです。また国会の憲法審査会、政府の行刑改革会議などでは陳述人として発言もしました。ですから、議員関係と付き合いをすることの難しさは、自分の問題としてもかかえております。

立法運動のステークホルダーそれぞれの目的を調整

運動には最終目的があります。これをAim(エイム)といいます。これに対応するのがImpact(インパクト)で、目的にどれぐらい近づいたかを見るものです。目的に応じて達成目標(Objectives)をつくります。この達成目標というのは、目的に向けて何を実際に達成するかという目標です。これに対応するのは質的結果(Outcome)です。実際にやることは活動項目(Activities)で、この評価は実施したことによる量的な結果(Output)で出てきます。

これは、よくビジネスでもやるようなログフレーム(ロジカル・フレームワーク)といわれるものです。国連でNGO等もほとんどこれを使いながら説明しています。

ここで考えていただきたいのは、立法運動というのは何が「目的」なのか、ということです。

立法運動の最終目的には、立法は入ってきません。「目的」ではなく、それはあくまでも「手段」です。立法運動においては、立法という「手段」を使って何かの「目的」を実現しようとしているはずです。ところが、立法運動しているとしばしばその「目的」が忘れ去られます。法律をつくりたい、そちらのほうに自分たちの関心がどんどん行きます。でも運動戦略上は、間違いなく別の「目的」があるはずなのです。

西原さんはいま全体をとらえての「目的」をお話しされました。ただ、運動に関わっているそれぞれの人は、おそらく違う「目的」を持っています。ですから、「目的」に関しては複雑にいろいろな人が関わっていて必ずしも一致していない、という問題があります。独立のステークホルダーがいて、それぞれの期待を「目的」として抱えている。たとえばシュタイナー学校の人でしたら「オルタナティブな教育がしたい」という「目的」を抱えていて、東京シューレでしたら「不登校の問題に関しての支援体制をつくりたい」という「目的」を抱えているかもしれません。これらは、呉越同舟です。先ほど新自由主義的な教育が問題にあがりましたが、これも呉越同舟として入ってくるでしょう。

これらの「目的」を上手く調整していくというのは非常に繊細かつ微妙な問題となります。ここの統合の仕方によっては、運動体はその後、分裂します。つまり内部的な制約を受けているわけです。こういう「目的」の部分で縛られる。これは多くの運動体が抱える問題です。

この立法運動のステークホルダーには、教育や学びの形態に関するステークホルダー、さまざまな理念がありますからそのそれぞれのステークホルダー、それから立場――親・子ども・一般的な教育をしている教師・オルタナティブな教育をしている教師――によるステークホルダーもいます。それらのなかでは当然、利害の対立があり得るということは容易に想像がつきます。それは政治的な対立関係を生みます。

この政治的な対立は先程、政党的な違いで説明されましたが、おそらくそれを超えます。

たとえば「不登校」という概念がありますが、「不登校」という概念じたいがそもそも前提となる解決策を限定してしまっています。文科省が「不登校問題」と言うからには、これを解決するには学校に行くしかないわけです。

「学校現場の在り方がおかしい、そこをまず解決しなければいけない、そこを放置して他に目を向けるな、分断して統治するな」という意見もあります。この意見も分からないわけではない。

「良い学校であれば、絶対に良い教育ができるはずですよ」と自分たちの理念を語る人たちもいます。そうかもしれませんが、それを拡大していった先には危険なことも起こり得ます。

「子どものニーズが重要です。そこに寄り添いましょう」という主張もありますが、実際には「不登校」と言われる人たちの2割ぐらいしか外へのアクセスを確保できていないと言われています。おそらく8割の人たちあるいは大多数は外との関わりがほとんどない。だからこそこういった問題が生じてくる。場合によっては情報すら伝わっていない。これは親が貧困だったりする問題もあるでしょう。

「オルタナティブな教育を求める自由が法律上あるのではないか。オランダなどヨーロッパでは普通ですよ。アメリカだってやっているではないですか」という素朴な主張も出てくるでしょう。

これら全部は対立を生みます。これら主張の全部がお互いにぶつかりあいます。これらは、リベラルか保守かでは整理できません。リベラル派内でもこういう対立構造は生まれます。ですから政治的対立関係は、じつは政党だけでは解消できません。

今回、運動体の「目的」面で、どういう点を考慮したか。

「教育」という言葉を使っていたところを「学び」に変えました。これはとても重要な変更だと思いますし、大きな理念を示しています。

「オルタナティブ」という言葉は「多様性」という言葉で生き残っていて、「多様性を選択する権利をなんとか公認してほしい」という想いをオルタナティブ学校の人たちはかなり強く持っていました。

「学校外での教育や学びをやっている場を公認してほしい」という想いを持っている人もいます。これはシェルターをやっている人もそうです。

オルタナティブ学校やシェルター学校は、教育の中身はかなりしっかりとしていて、学習指導要領を意識はしています。でも「就学義務違反である」と親が非難される可能性はあります。最高裁の旭川学力テスト判決のレベルで考えた場合には、親の選択権の範囲にいちおう入るはずですが、それは明示して書いてはありませんから、親が非難を受ける可能性はあります。

「就学時と同等の財政的保障が欲しい」という人もいます。これは、一番端的にいうと学割です。オルタナティブ学校などは家の近くに無い場合が多く、遠くまで通う必要がある場合が多い。でも学割にならないのは明らかに平等条項違反なのです。だからといってそれを言えるかというと、就学義務違反や憲法26条項違反などいろいろなことに関わってくるから、なかなか言い出しにくい。じっさい学割の発行は教育委員会等にかなり専権があります。そうするとそこに学籍を持っていないと学割をもらえない。

「学びの場に行くということを保障してほしい」、ということも考えますが、「過度の介入を受けるのは嫌だ」と学びの場の方から言うこともあります。つまり、自分たちは通常の学校では出来ないことをするために敢えて選んだのだから、そこに介入が入ってくるのは反対だと。これは「分断して統治するな」と同じような路線です。そうはいっても必要な支援は欲しいのです。たとえば学校の増改築をしようとすると建築確認を取らなければなりません。ここでも1条校でないといろいろ難しい場合があります。さらに建築確認をとって建築費の助成を申請しにいくと「学校法人ではないから、あげられません」と言われる。学校法人の要件を満たすだけのいろいろなものを持たなければ学校法人を始められないのですが、それだけのものを持つためには助成が必要で、イタチごっこです。助成がなければ持続性を確保できず、学校法人になれないところはたくさんあると思います。

この法案が最初想定していたことは、おそらく旭川学力テストの判決が認めたことを拡大することに相当するでしょう。この判決は、親の選択権や教育者の教育権といった、憲法26条には明示的には書いてないさまざまなことを事実上認めていったものです。しかし、どうもここを拡大することは難しそう。そこで、せめて判決レベルのことを明文で保障してもらおうとした。しかしそれも難しい。結果的には、せめて判決レベルより後退はしないで欲しいと、維持を目指す形となった。この旭川学力テスト判決をどう捉えるかという問題は別途あるのですが、この3つの選択肢――その判決で認められた権利を拡大するのか・この権利を保障するのか・判決レベルの維持なのか――のなかで運動しているのではないか。

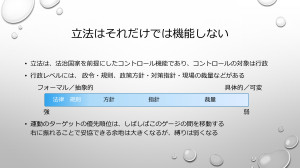

法規を機能させる基本方針や裁量も組み合わせて

立法運動は、たしかに法律をつくるものですが、法律はそれだけでは存在しません。その法律をどのように使うのかと常にセットです。法律や規則をつくったからといって、それだけで機能するわけではありません。事実上、法律を機能させるための方針、実施するための指針、現場の裁量が必要です。これらをゲージで表現してみます(下図からリンク)。

右側ほど、裁量の範囲が大きくなり自由度が増しますが、効果は弱くなります。そして右側ほど、具体性が増し現場に対応できますが、縛りは弱くなります。左側にある法律規則は非常に形式的ですし抽象的で具体性がありませんが、強い縛りがあります。これら強い縛りですが抽象的なものと、具体的で意味があるけれども弱い縛りのものとをうまく組み合わせなければいけません。そのために中間的な方針や指針をつくるのです。

この点で成功した最近の例は、障害者差別解消法です。これは中間にある方針・指針をかなり頑張って進めて、先進的な「社会モデル」を採用しました。その結果、解消法は差別禁止法ですらなく法律の縛りは弱いのですが、具体的な現場の裁量はこの方針・指針にしたがって動きますから、強い効果を発揮することが期待されます。

立法運動はどうしても法律・規則のところに関心がいってしまいがちです。ところが実際の運動は、このゲージの左右に振れます。いま優先順位はゲージ上を移動しています。当初この法律の骨子案を出したころには、優先順位は法律・規則にものすごく高く設定されました。そこでの「学び」という言葉に一喜一憂するぐらい、ものすごく関心がよせられました。しかし現状、法律を実際に使えるようにするかという段階、法律がつくられたら具体的にどうなるかを考えていく段階では、ゲージのもっと右のほうに運動の優先順位は振れています。それは自然なことですが、どういう効果を持つのか、どう評価すべきか、というのは難しいことです。

議員立法で省庁・法制局と調整、妥協しながらも獲得目標の保障を

立法には、閣法と議員立法という二つの方法があります。

閣法というのは、政府が提出します。法制審議会や所管する省庁との内部調整を済ませた後で提出されるため、実行性――想定された手続き通りに実施される可能性――が高いです。

議員立法は最近、流行りですね。議員立法は、議員の発議によって提出されます。何でも出来るわけではなく、ある程度、省庁との調整や法制局による文言調整が行われます。問題は、省庁の自発性がありませんので、あまり強いとは言えず、理念法にとどまりやすいことです。いま理念法が山のようにあります。理念法は具体性がありませんから、作ったのはいいけれど、最悪の場合、自分たちのストレス解消です。重要なことは、理念法をつくった上で、何かをさせることですが、これは大変です。これは先のゲージの左のほうに振れても理念法ですから上手くいきません。右の方で実をとらなければならない。

調整段階では、法制局は文言をきれいに修正していきますので、意味が180度変わることがあります。例としては、最初に出された馳試案(15年5月)に載っていた3条・4条・5条と、16年5月に最終的に国会に提出出された法案の同条では、意味が逆になっています。つまり、馳試案の時には「多様な教育を実施するための方策を考えなさい」という意味だったのが、国会提出案では「みんなを学校に行かせるための方策を考えなさい」という逆の意味に変わりました。法文の言葉は一つしか削除されていません。前者の「多様な」という言葉が、後者からは消えているだけです。こういう非常に巧妙な修正をかけてきます。これが役人との実際の交渉の現場となります。

理念法は実行性が弱いので、どうしても省庁と方針レベルでのすり合わせしていくと、省庁との妥協に流されやすい。

「Point of Return」という言葉があります。運動体が何かを進めてきた時に、最後の最後「えーい」とちゃぶだいをひっくり返して撤退する、あるいは「反対だ」と言う。そのポイントはいつか、という話です。これ以上先では引き返せなくなるというポイントです。我々はしばしば「こんな法律ならやらないほうがいいよ」と簡単に言ってしまいがちなので、「もう少し考えましょう」という意味合いの言葉です。いまここで判断しましょうという話ではなく、判断する時の要素は何かという話です。

立法作業時には、いろいろな議員さんや政府関係者と話をしますので、仲間意識ができます。私も仲良くなりました。そうなると何となく、あの人は分かっているよねとか、私の意思はあの人の意思でもあるという共同意識ができ、相手を信頼しているという意味ではいいのですが、ここは妥協しても大丈夫だと思いやすくなり、危険な兆候が出てきやすくなります。ただしこれは先方も同じです。お互い同じリスクを負っていると考えてください。

立法ターゲットの優先順位――先ほどのゲージですね――、これは常に微妙なバランスの上につくっています。ですから、このゲージの上で思い切りどこかに振れてしまうというのは危険で、段々と動くというのが自然です。

ある段階で妥協するにしても、どの程度の客観的な保障が得られているかを確認しなければなりません。しかしこれは「客観的な保障」ですから、そう簡単には取れません。まず確約を示す文書類などは出ません。「この人だったら分かってくれるよね」と思っていても、その人はやがて異動します。だから、それをきちんと保障するための手続き・機関を作っておかなければなりません。しばしば使われるのが「5年後に見直しましょう」という条文を盛り込んだり、「付帯決議」に「こういうことに気をつけましょう」と書いたりすることです。でも、これらだけでは全く役に立ちません。

この5年後の見直しが役に立つためには、客観的な保障を確保する機関が必要です。つまり専門的な人が関わって評価できるシステムを作らなければなりません。よく懇談会などをつくって評価しようとしますね。懇談会は独立してはいませんけれども、専門家が「これは変えなければいけないのでは」と意見を言える。これを確保して初めて「見直し」の意味は少し出てきます。そういう人たちがいると、たとえ法律は変わらなくても、方針や政策は変わります。ですから、そこに実際の影響力をどれだけ及ぼせるか、がやはり勝負になります。

法律は妥協の産物というのは事実です。でも、その妥協をした時に自分たちの獲得目標――目的に照らして作った達成目標――がきちんと保障されているかどうかを考えなければならない。そのうえで、どこは譲れるかについて、ある程度一致しながら決めていく。運動体内での話し合いはこの意味でも大変重要になります。これは非常に微妙で、対決をするような、運動体を割ってしまうような可能性もある作業です。

しばしば「達成目標」は担当者しか分からず、その担当者は妥協に流されやすい。ですから、担当者を絶対に一人にしない。交渉の担当者が一人になってしまうと、それは妥協され尽くしてしまいます。そこはしっかり支える太いパイプをつくる。そして、議員に対しても太いパイプをつくる。この太いパイプが無くなった時には、ガラッと違う政策を取られてしまうことがあります。

失敗経験として、死刑廃止を実現するという趣旨の会に入っていた人が法相になって死刑を執行してしまったという例があります。これは微妙で繊細な話です。その人にどのような思いがあったとしても、政策の世界は、個人の思いで動くものではないということは、現実的に考える必要があると思います。

西原さんのお話しをうかがって、運動体的なところではどうか、という観点からお話ししました。

佐々木)会場からご質問がある方がいらっしゃいましたら、どうぞ。

参加者)旭川学力テスト判決についてもう少しお話しいただけないでしょうか。さきほどの寺中さんのお話しで触れられて、すごく気になるので。

教育の義務と権利――学校に行かせない選択の自由・オルタナティブ学校を選択する自由は

寺中さん)これが西原さんにお話しいただいた義務教育の構造ですね。この構造は、憲法26条に規定されているのですが、基本的には親の義務です。しかし、それを保障するために国の義務も規定している。これは普通に解釈されていることです。この26条を実現するために、教育基本法があって、その下に学校教育法を作っている。これだけです。

親はこの義務を負っているのですが、旭川学力テスト事件は、親の義務の範囲はどれくらいかを問いました。その判決文には、「まず親は、子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に対して最も深い関心をもち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子どもの教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有すると認められるが、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるものと考えられるし、また、私学教育における自由や前述した教師の教授の自由もそれぞれ限られた一定の範囲においてこれを肯定する」とあります。

つまり、ほんらい憲法26条は親の義務、そして国がそれを保障する義務、という形で作られたはずですが、それを最高裁はこのように分割してそれぞれに権利性を認めたわけです。子どもに権利があるのは当然なのですが、他の人たちにも一定程度の権利があると認めたわけです。ですからこれを前提にすれば、たとえば不登校になっていますが親はきちんとやっていますという場合には、「親の教育の自由」の範囲内であって、義務教育違反にはならないと言えるわけです。もちろん就学義務違反は問われるかもしれません――そこは難しいところです――が、それに対する根拠はいちおうあるわけです。それから教師がどういう教育をするかということについても、一定程度の自由はあるということがここに明言されています。

西原さん)若干いじわるな補足をさせていただきます。いまの解釈は一つの解釈として、学会の中でも一定の信任を得ています。ただ、それとは違う解釈もあります。たとえば「学校選択の自由」には、学校に行かせない選択の自由はまず無い。つまり学校教育法上の就学義務を、旭川学力テスト判決も当然に前提としていると。それから「学校選択の自由」における「学校」というのは、学校教育法上の1条校のことであって、私立学校は選択してよいけれどもオルタナティブ学校を選択する自由は無い、という解釈も当然あります。

じつは「就学」というのは「学籍校・在籍校がある」という状態だけ、というのが現状です。そこに通っていなくてもよいから、どこかの学校につながっていて、最終的にそこの校長さんが出席認定をできるかどうか、というところで「就学」ということになってしまっています。オルタナティブ学校に通っていながら在籍校の校長さんが就学義務および教育を受ける義務・権利の最終責任者である、ということがウヤムヤっと成立している限りにおいて就学義務違反にならない、というかなり特殊な状況が現状です。

教育機会確保法の基本方針策定、学びの現場と信頼を築けるか

参加者)寺中さんのお話しに「法律だけでは機能しない」とありました。基本方針や指針については、今回の法案ですと具体的にはどのようなものをイメージしておられますか。というのは、私立学校の設置基準を調べましたら、国の法律と都道府県の基準とはかなり差があるようで――県によっては国の設置基準と県の設置基準を比較対象表で表しているところもあり――、そういった都道府県の設置基準がこの場合の基本方針や指針に当たるのかなと思ったからです。

西原さん)寺中さんのご紹介のなかでの横軸のゲージ表からしますと、法律の案についてはお示しいただいた通りです。各法案のなかで、文部科学省が基本方針を定めると書かれています。つまり基本方針は各都道府県に任せないというところがポイントで、都道府県に任せると信用できない都道府県において怖いことが起きるかもしれないということから――運動体としてはどちらが信用できるかという問題はありますが――、基本的には文科省が定めるという点については、それなりに良いことであろうと評価をしています。

この基本指針の策定過程については、地方自治体や多様な教育の担い手と相談しなければいけない、と法律上の縛りをかけてあります。それで納得してよいかというところについては、かなり大きな論点になります。国のお役所が専門家会議を開く時に、自分たちの意見を聞いてくれそうな人たちだけを集めて「この人たちの意見をきいたから大丈夫です」という会議の設置の仕方は可能ですので、基本指針策定においてオルタナティブ教育をしている人たちの意見を聞かなければいけないと書いてあるからといって、東京シューレのような典型的で伝統のあるフリースクールの意見を聞いてもらえるかは疑問です。

ここがおそらく先ほど話に出た、ちゃぶだい返しをするかという一つの大きな転換点(Point of Return)です。この運動を組み立ててきて今後さまざまな支援をしていく活動が、各都道府県で傷つけられていくことにならないかという危惧があります。支援活動の担い手を育てられる人的組織に必要な法律をつくろうとしている時に、実際にいままでオルタナティブ教育、フリースクール教育、あるいは多様な学び場をつくることに尽力してきた多くの担い手抜きでは、この法律は動かない。このことが、基本方針の策定段階で、専門家にきちんと認識されているかどうかが問われるのではないでしょうか。

教育機会確保法では、国会に提出された16年5月案の第7条で、基本指針の策定を文部科学大臣がしなければいけないと。同条2項で、基本指針が定める内容を掲げています。3項として「文部科学大臣は、基本指針を作成し、又はこれを変更しようとするときには、あらかじめ、地方公共団体及び教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」という条項が入っています。

そこがおそらく、基本指針および方針の策定において、それなりに信頼のおけるものが来るのではないかと考えられる現時点の根拠ですが、裏切られる可能性が無くはない。そこから先はむしろ賭けかもしれない。

立法過程で主目的が逆にとらえられる条文構造に――望まれる教育の確保を法の実践的な運用で問う

参加者A)寺中さんの立法の種類に関する話のなかで、省庁や法制局が法律の文言をきれいに変えてしまうという話がありました。一般論はそうかもしれませんが、この教育機会確保法では、私たちはそばにいてずいぶん見てきたので、みなさんに誤解のないよう指摘させてください。

この確保法では、反対の議員や市民の方もいらっしゃるなかで、文科省と法制局はかなり忠実に、そういう意見もあるから法案をどういうふうに変えようかと。それぞれ変更の根拠となる意見があります。私としては馳試案が変わってしまったのは残念ですけれども、変わった過程で、文科省や法制局で――省庁の自発性が無いためというお話もあり、文科省も人もいろいろですが――この法案に関わっていた人たちは、かなり自発的に、多様なものを認めるものを作りたいという意思がおありだというのを非常に感じました。

法制局の立法チームのなかで聞いていたある時、「法案中の『教育』という言葉はこの法律の趣旨からは『学習』という言葉のほうが馴染むかと考えて変えさせていただきました」と話されました。その後ある議員がこの違いに気がついて、なぜ「学習」に変えたのかと質問された時には、法制局の職員が「子どもたちに何か教育を押し付けるのではなく、あくまで子どもたちのニーズに応じて学習を支援していく精神だから変えてみました」というようなことをおっしゃっていて感心しました。

西原さん)ただし、法制局なり各省庁が入ることによって、今後の運用に関わる拘束力を、省庁として広げることをどうしても狙わざるを得ない。つまりそこで発言権を自分たちに確保しようとする修正が入ることは一つのポイントになると思います。

いまおっしゃった「ある事情のなかでこう変わったと分かることによって信頼できる」というのは過程としてはなるほどそうなのですが、先ほど寺中さんがお話しされたのは、「交渉担当者は交渉過程を知っているが故に、そこで交渉の結果出てきたものが信用に値する妥協案なのだと確信できるというのが一般的にはある。じゃあ、この法律を客観的に見たときにも、そう言い切れるか。15年9月案と16年5月案は、根本的に目的の違う法律として作られたと認識すべきではないか」というご指摘だったと思います。

15年9月案における第3条は「国は、前条の基本理念にのっとり、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」である、つまり多様な教育機会をきちんと総合的に確保しなければならないんだという法律として作られています。これに対して、こんな多様な教育を確保しようとすると学校教育が掘り崩されていくからイヤだと――ある種自然な、つまり必然的に学校教育を取り崩す危険を含んだ法律であることに間違いはないので――反対する意見があった。そこで次のステップとして、この反対意見に対応するために、新しい16年5月案の第3条では、国の責務は「教育機会の確保等に関する施策は…」と単に「多様な」という言葉が抜けただけになっていますが、この基本理念の段階で、その第1項「すべての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること」、同第2項「不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること」という順番で並んだことによって、主目的は学校復帰であると見える条文構造になっている。

そうして法律を制定した後で、さあ我々が求めていた「多様性」を実行するための措置をいますぐ講じてくださいと言った場合、「いや、でも条文が」という手がかりを官庁の側に与えることになる恐れがある。文科省も一枚岩ではないので、文科省中のいくつかの抵抗勢力間の影響力の取り合いにおいて、この法律の実施部局を文科のどこがとるかの争いが上手くいかないと――たとえば15年9月案であればどこの部局が実施を担ったとしてもそれなりの線にはまとまったかもしれないけれども、今回16年5月案だと実施部局の選択によっては――、我々のイメージとはかなり異なるものができあがるかもしれないという条文構造を、妥協によって受け入れざるを得なかった。こういった経緯はいちおう確認せざるを得ない。

参加者A)その通りなのですが、先のように、何をやっても丸められると言われると、ちょっと違うかと私は思う。

寺中さん)法律案は抽象的なものです。非常にフォーマルなところを押さえるという意味で抽象度を増している時に、どの程度、抽象化するか。具体的であれば具体的である程、我々が実現したいことが入る可能性はあるのですが、けっきょく妥協というのは段々と抽象度を増していくので、16年5月案でも15年9月案でも拡大解釈すれば、我々の望むような教育が行われることを文科省は責任を持って確保すると読めないことは無い。しかし残念ながら、それが保障はされていない。法律はそうやって作られていくので、抽象度が増していくなかで、その部分が弱められてしまうのは仕方がないのです。

じっさいに確保するのは、方針や指針、あるいは現実にはもっと下のレベルの通達かもしれません。そのあたりで保障できればそれでもよいのです。どの程度それが保障できるか、そしてそれをどの程度、持続できるか。それが勝負だと説明したかったのです。

法制局などが全部を丸めてしまう、姑息にやっているわけではなく、やっている作業というのに特に強い主張があるわけでもありません。しかしながら、どんどん抽象性を増していく作業を実際上はやってしまう。

参加者A)それは、いろんな意見が出るからね。

寺中さん)それをどうやって上手く通していくかとやっているわけですから、それは当たり前のことであり、しかもいろんなことが起き得て、場合によっては180度違うような条文になり得ることを覚悟しながら進めなければいけない、ということを私は申し上げたつもりです。

参加者A)いまの説明で分かりました。ただ、共産党も自民党も、「学校中心」という点では一緒になった。法案が変わったことについては、共産がそういうふうになってしまわざるを得なかったということのほうが強いです。その危険性を私たちが分からないでやっているわけではありません。

寺中さん)立法作業をやっている過程が、直接関わっていない人たちには分からないのです。どうしてこんなふうに変わったの、と僕が聞かれるわけです。いまこういう形で全部見せていかないと、実際の方針・指針の部分はまだ文章化されていず、法案の条文上の変化しか他の人たちには見えませんから、どうなっているのか分からない。だけど交渉している現場では、この辺りの情報が交換されていて、どの程度なら行けるかなと交渉担当者は考えている。ここを見せていくことが重要だと私は思います。

――グループ発表とゲストのコメント――

~グループ対話を行い、それを会場全体で共有するために発表しあい、ゲストにコメントいただきました~

(参加者)「法案の制定過程で対立が生じるのはなぜなのか、と活発な議論が行われ3点ほどにまとまりました。一つめには、学校にはなじまないという当事者の利害と、障害を抱えている当事者の利害が対立しているという状況が確認されました。二つめには、一般的に当事者が運動をやっていく過程で行政に対して不信感をいただいているところで対立状況が生じている。三つめには、どうしてもいままでの不登校の位置づけから考えると、心理主義――心の問題や内面の問題――に焦点が当たってしまっていて、たとえば休息権と学習権が相殺関係になってしまっているような懸念があり、どうしても個人の問題を想定してしまって、そこに対する拒否感がある。

建設的な議論をしていくためには、法ができた後に実践的にどのように運用していくか、法を武器にして子どもの権利をどう保障していくかということを議論していくほうが建設的ではないかとまとまりました」

「実際に現場を持つ方たちが多いです。夜間中学やフリースクール、サドベリースクールを実際にされている方から具体的な話が出ました。

夜間中学については東京都内では8校で、守備範囲が非常に広く、年齢層も広い。国籍を超えた人たちも来ていて、もともとは修了過程が認められなかった人たちが対象になっていたのですが、最近では卒業証書をもらっている人も通えるように、通達で変わったという話がありました。

フリースクールも不登校の支援というところで、行政も認めやすいところになっています。一方でサドベリースクールはオルタナティブな選択をしていくという位置づけでやっていて、ある意味、勝手にやっているんでしょと、なかなか行政にみとめられにくいというジレンマをかかえているという話がありました。

いずれにせよ、子どもの学ぶ権利を満たすための制度にしていくということが大事だと思います。

不登校は、現実的に不登校・引き籠り産業がひたひたと押し寄せていることを、スーパーのレジ近くに“不登校・引き籠りの方はこちらへ”といったパンフレットが置かれていて実感しているという話もありました。

やはり、学びたいという自発性を引き出していくことや、9月1日に自殺する子どもの数が跳ね上がりますが命をかけてまで学校に行くべきかどうかという話もありました。

最終的には、年齢や国籍、立場を超えて、みんなが自由に学びたい時に学びたいところで学べる社会にしていくことが大事だという結論となりました。」

「西原さんが最初におっしゃっていた基本的人権、ですね。とくに学ぶ権利に関しての基本的人権。これがどんどんぼけてきてしまっているのではないか。子どもの権利という形でしっかりしてほしい。

現実問題として、自民党の保守派が非常なブレーキをかけてきて。この方たち、なかなか表に出てこないのですけれど、ちょっと引っ張り出して、公開討論会なんて出来ないかと。

いま、学校一本だけでやれるなんて、あまりに非現実的ですよ。いくら保守的な方だって学校現場にいらっしゃる方でしたら、まさか学校一本でやれるなんて、おっしゃる方はいないと思うのですよ。マスコミや運動体の代表者あたりとガチでやったら面白いんじゃないかと思いますね。それで自民党の保守派の方たちも、ちょっと、そうかそういうこともあるか、と考えてくれるかもしれないですね。

法律として、二つ、どちらかが満たされてほしい。一つ、現実にあまり踏み込まないでいい場合は、理念・方針はしっかり書いてほしい。もう一つは、もしそちらで妥協するのであれば、こういう現実をつくれるということをカチッと法案に盛り込んで欲しい。そのどちらかをがっちり勝ち取ってほしい。

もう紆余曲折の、ものすごい法案。この資料よくできていますね。それがよくわかります」

「3点ほどの話にまとまりました。1点目としては、多様性という話が出てきたなかで、やはり認知する基準がないと、宗教団体や非人間的な教育などが入り込んでしまうと思うので、ここで認めていくべき教育とはどういうようなものなのかも、立法と一緒に具体的に考えていく必要性があるのではないかという話になりました。

2点目としては、社会システムの問題も根深いのではないかと。たとえばフリースクールに通っている人は、不登校の2割ぐらいで、まだ放置されている大多数の子どもたちがいたり、社会的な認識としてはこういう問題のほうが大きいのではないかと実際的ではない社会的な思い込みがあったり、また先生方・学校側の問題としては目の前に困った子どもたちがいてもフリースクールを紹介することは不登校を助長してしまうと考えて葛藤があったりと、まだまだ社会構造的な問題があるので、立法と同時にその点も考えていこうと。また、学校信仰や、政権への不信感といった部分で、まだまだ反対者が多いなという感想が出て、これも社会構造と関わる問題だと思います。

3点目として、今後の法制度に関わる方向性としては、フリースクールを発展させていくという方向性と、根本的に学校教育・公教育行政を改善していくという方向性があると思います。どちらも大事な方向性で、発展させていく必要があると思います。ここでも上からの押しつけにならないように発展させていくことが大事だと思います。たとえば、フリースクールを発展させるにしても、どういうフリースクールがあるのか、ほんとうに子どもたちが入っていけるのか、とか。今回は、不登校の子どもたちの問題をどう解決していくかという文脈になると思いますが、それって具体的にはどういう文脈になるのか。やはり、子どもの目線が大事なのではないかということになりました。」

「制定後の見直しをどう担保していくかというのが、今後の問題ではないかという話になりました。

もう一つが、学校教育法との2本立てではなくて、学校教育法の特例、不登校対策という位置づけとなったけれども、現状では就学義務違反とみなされやすいので、オルタナティブ教育を選択する人はそれでよいのかと言う話をしました。」

「そのままではよくないよね、という話で、そのためには見直す。そのためには、オルタナティブ教育関係者で、専門的な監視機関の役割をずっと果たしていくことが大事だと」

「専門の監視機関の強化が絶対に必要だと思います。

私は大学院の教育学系の学生で、先生になる人たちの現状というのをぜひ知っていただきたいのですけれども、こちらのフリースクールですとかオルタナティブ教育について教員養成レベルでの認識はいま正に始まったばかりです。ちょうど私が大学生の4年間の途中で活動が始まってきたという状況で、若者の世代でこれですから少し時間がかかるとは思います」

「今回の教育機会確保法について詳しいことを知らずに参加しましたが、詳しい方がいらしたので説明していただきました。そのなかで、譲れなかった部分というのを話していただいて、学校外を認めるかどうか、認めるときにどこまでを認めてもらえるか、という部分がポイントだとうかがいました。

それから、学校以外の選択肢が認められた時に、親が子どもをどこに入れるかを決めるのではなくて、子どもたち自身がどこに行くかを選べることが重要なのではないかという話をしました。」

「学校」「不登校」「フリースクール」――偏らず広くとらえ、どう社会を変えるか反対の意見も聞いて行く

寺中さん)さまざまな市民発の立法を作っていく時には、じつは行政に閣法で作らせるのが一番いい。この法案に関しても最初はそれを目指された。でもやむを得ず、議員立法という方向をとった。これもやはり反対派がいたからという部分もあります。どの運動でも、どの法案でも必ず反対派はいるのです。運動内部にも反対派はいます。では運動内部の反対派は悪い人たちかというと、決してそうではないです。今回の話でいえば、子どもの権利が重要だと、おそらく運動内部ではほぼ一致して言うでしょう。反対派も含めてです。ただ問題は「子どもの権利」を前面に出した時には、国がそっぽを向くでしょう。あるいは議員がそっぽを向くでしょう。それは、権利があれば義務があり、この場合の義務は国や政治家たちに生じ、彼らが警戒するのは当然です。ですから、これはある意味しょうがないです。こういう難しいなかで交渉を続けなければいけない状況だ、ということを常に意識しなければいけないと思っています。

東京シューレ学園理事長の奥地圭子さんが、東京学芸大学で多様な学びの講座を始められ、うちのシュタイナー学校からも模擬授業をやらせていただきました。そういうような試みがあちこちで出てきています。オルタナティブ教育への理解は段々と出てきている感触はあります。まだ圧倒的に少ないですが。

不登校・フリースクールという流れのほうがいまは人口に膾炙していて、受け入れられやすい。

私が子どもによく言っているのは、「君たちは立派に不登校なんだから、不登校という話が出てきた時には、自分たちの問題として考えろ」と。

フリースクールというのも、「うちのシュタイナー学校もフリースクールなんだから、全然おかしな話ではない。そもそもレッテルをお互いに貼っているのがおかしいんだから」という話をしていて、このフリースクールの範囲がだんだんと一般の学校に広がっていけば、社会は変わっていくのだろうな。

「どうやって社会を変えるか」というのが僕らの最終的な目的で、そのためにこの法案もあるし、そのために基本指針作っていかなければいけないのだろうなと。そこを最終的な目的だと考えた上で、ちょっとルートがずれていてスピードが違いますね、というのが反対派だと思えば、あまり腹も立たないかなと。運動体内部で対立することほど不毛なことはありませんから、反対派の意見も全部聞いて、お互い冷静に話し合いが出来ていけばいいなと思っています。

自分にあった学びの場を子どもたちが一人ひとり選べる状況をつくっていくことが最終的な目標

西原さん)非常に重要な論点を参加者のみなさんにご指摘いただきました。

やはり難しいところがいくつかあります。

一つは、おとといの選挙結果をどう考えるか。これは相当深刻で、新しい自民党保守派、若手議員が多く生まれたという現象でもあるわけです。

ご指摘のとおり、オルタナティブ・スクール等に対する社会的認知が少しずつ上がっていることは事実でもあります。ただ、私も一時期、(シュタイナー教育を日本で紹介した)子安美知子さんの同僚をやっていた時期がありますので、シュタイナー教育について認識が一時期広がりつつ、認識が広がりきれなかったという時代も見ています。その意味でも、いまは一つの時代の転換点であり、まさに多様にならざるを得ない現実がある。現場を知っている人間から見れば、誰が見てもその通りでしょう。

でもその現実が嫌いな人間、この小汚い現実を小汚いがゆえに美しくしたいと思っている一部の権力志向的な人たちが、権力の座に着こうとしているという、もう一つの現実もあります。そこでは、現実が勝つのか、美しさを求める夢が勝つのか。その夢で現実を潰しにくる危険が、現実の問題として相当あるという状況認識をせざるを得ない。

そのなかで、この立法運動自身は確かに、呉越同舟あるいは同床異夢。難しいところがあるのは、まさに寺中さんがきれいに説明していただいたとおりです。

じつは「学校外の学びをきちんと認める」ことすら目的ではないのかなとも思いました。最終的な目的というのは、自分にあった学びの場を子どもたちが一人ひとり選べる状況をつくっていくことです。それを「学校外」と呼ばなければいけないのは、日本における「学校」の法律上の定義が偏り過ぎているからです。

多くの国では、サドベリーもシュタイナーも私立学校です。日本では、私立学校になってやろうというオルタナティブ・スクールもありますが、学習指導要領準拠ということが出てきますので、とてもなりたくない。それは、日本における私立学校法制の貧困問題ですし、学校法制の貧困問題です。

そうすると、「多様な学び」というものを学校の中にどこまで切り入り込めるのか、というのが一方において在り続ける。当面はおそらくそちらの道、つまり学校自身を多様化していくという動き方には少なくとも展望は見いだせない。現在の学校を動かしている勢力のなかでそれを受け止める受け皿にあまりに展望が少ないということで、「学校外」というところを経由しての多様な教育の実現ということに踏み切らざるを得ない、という戦略的選択です。したがってここでの達成目標は、学校外での多様な教育をきちんと公に認められるようになること、となる。これは、今回の法律では未達成という形になるので、第2・第3の矢を放ち続けるということを条件にして、今回の法律の実現が託されているのだと思います。

そういう意味で、この法案に原理的に反対の、現実を知った上で理解が至らない人は誰なんだろうなと、正直よく分からない。よほど、目の前にいる一人の子ども、目の前にいる一人の大事な人間よりも、それとは違う何かが好きな人しか、この場合あり得ないのではないか。つまり、現実の人間が多様だということに目をふさいで、「美しい」統一的な国の秩序がだいじだと思う人がいるのかもしれません。しかし現実を見て、現実の一人ひとりのたいせつな人のことを考えると、どうしても多様性に気がつく。いろんな場面で子どもの、そして個人の多様性に気がつく方がいると思います。そういったところで理解を共有していけるのではないかと希望を持っています。

以上が、みなさんからの有り難いご意見への短いコメントとさせていただきます。また今後もコミュニケーションをとらせていただければと思います。

佐々木)ぜひ本当に子どもたちがありのままで認められる、生きることに喜びが持てる、未来に希望が持てるような状態になるまで、私たちもしっかりと周りと対話しながら、社会の高まりをつくって行って、立法の過程にも逆に影響を与えていければいいなと思っています。

*** 今回の2016年7月12日の企画ご案内状はこちらから(ご参考)***